Les petits pas perdus

Gérald Dumont – Xavière Broncard

L’initiale 2023

Une famille sur la route de l’exil

Par Michel Driol

La narratrice est une fillette africaine que l’on voit d’abord dans un village africain archétypal, avec ses cases. Papa a décidé qu’il fallait partir. Et toute la famille, la mère, le père, le fils cadet, joliment nommé Il-le-Petit, prend le chemin du Nord, vu comme un lointain lieu d’abondance et de sécurité. Il faut traverser les déserts, affronter les scorpions, supporter les orages, donner tout l’argent aux passeurs pour traverser la mer sur une barque. Et c’est l’arrivée dans une ville aux trottoirs propres comme le couloir d’un palais. Jusqu’où jour où la police les arrête et où il faut retourner d’où on est parti.

La narratrice est une fillette africaine que l’on voit d’abord dans un village africain archétypal, avec ses cases. Papa a décidé qu’il fallait partir. Et toute la famille, la mère, le père, le fils cadet, joliment nommé Il-le-Petit, prend le chemin du Nord, vu comme un lointain lieu d’abondance et de sécurité. Il faut traverser les déserts, affronter les scorpions, supporter les orages, donner tout l’argent aux passeurs pour traverser la mer sur une barque. Et c’est l’arrivée dans une ville aux trottoirs propres comme le couloir d’un palais. Jusqu’où jour où la police les arrête et où il faut retourner d’où on est parti.

Voilà un album fort sur un sujet plein d’actualité, traité ici avec douceur et réalisme, grâce à la fois à la langue (qui touche souvent à la poésie, une poésie sans mièvrerie, mais destinée à rendre plus sensibles les drames), et aux illustrations (aux couleurs chaudes presque saturées, créant un univers rassurant où la mer est bien bleue). Le texte est pris en charge pour l’essentiel par la fillette, mais celle-ci donne souvent la parole aux autres membres de la famille, permettant ainsi d’entendre leur voix. Son écriture repose sur la répétition et l’oralité. Répétition de formules du père, reprises par la fille, en particulier toutes les variations sur « il ne rigole pas avec ça », dont celle qui clôt le livre sur un élan de fraternité malgré le drame en train de se vivre. Façon de montrer qu’il y a des choses graves dans le monde actuel. Répétition aussi de verbes à l’infinitif, imprimés en blanc, comme marquant la disparition du sujet derrière l’action qui l’occupe tout entier, verbes revenant comme des leitmotivs pour se donner du courage, verbes dont chacun serait à questionner. Marques d’oralité, à la fois dans l’importance des paroles des uns et des autres rapportées au discours direct, mais aussi dans l’adresse finale de la narratrice aux lecteurs enfants, dans laquelle elle exprime ses regrets de ne pas les avoir mieux connus, et l’espoir de les revoir, un jour meilleur… S’entremêlent habilement les trois thèmes habituellement traités par les albums sur les migrations : l’espoir d’une vie meilleure (matérialisée ici de façon très concrète par les propos des enfants, qui attendent de manger du poisson sans arêtes ou de voir les crocodiles en sacs, comme des images d’un pays de Cocagne à hauteur d’enfants), les dangers affrontés et les peurs, et enfin les souvenirs et la nostalgie du pays. Cette peur d’oublier les bruits est, de façon magistrale, ce qui ouvre et ferme l’album. Peur d’oublier les bruits d’Afrique, peur d’oublier aussi ce qu’on a perçu du monde du Nord. Car, au fond, c’est bien d’identité que parle cet album. Qui est cette fillette qui pleure et veut poser son sac trop lourd où elle ne porte qu’elle ? Belle réponse de la mère, qui explique que dans ce sac, il y a aussi tout ce qu’elle a laissé. C’est ainsi que, de façon métaphorique, est abordée la question de ce qui nous construit, de ce qui nous relie aux autres.

Que lire derrière l’ambiguïté du titre, qui est aussi à questionner ? Comment interpréter le « pas » ? Comme la marque de la négation : les petits ne se sont pas perdus, malgré ce voyage vain puisqu’il se termine par une reconduite à la frontière ? Ou au contraire une série de petits pas perdus, une marche harassante et inutile, puisque tout se termine par le retour au pays ? Quoi qu’il en soit, cette odyssée, pleine de dignité, de courage, d’amour, illustre la courage des migrants sans aucun misérabilisme. La fin, en clair-obscur, souligne à la fois le caractère abrupt de l’interpellation policière et l’espoir de la fillette d’un monde plus fraternel, puisque, dit-elle aux lecteurs, vous êtes des enfants… formidables. Cette note d’espoir, cette confiance dans les générations futures, dans un monde plus fraternel, est ce que nous retiendrons de cet album qui, comme toujours chez l’éditeur, est accompagné d’une fiche permettant une discussion à portée philosophique sur son site, dont nous retiendrons deux entrées, pour en montrer le sérieux et la qualité : Peut-on aimer le monde si le monde n’est pas doux ? ou encore Y a-t-il des sujets dont il ne faut pas rigoler ? Et pourquoi ?

Un album plein d’empathie qui incite à reprendre le poème de Boris Vian en hommage à tous les enfants victimes des guerres pour l’adresser à tous les enfants sur les routes de l’exil :

A tous les enfants qui sont partis le sac à dos

Par un brumeux matin d’avril

Je voudrais faire un monument

Un album engagé et salutaire aujourd’hui !

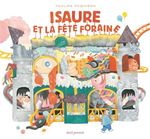

Isaure, pour la première fois, se rend seule à la fête foraine. Mais, au stand de confiserie, la vendeuse lui parait avoir deux canines menaçantes. Serait-elle une ogresse ? Et Isaure fuit de manège en manège, et il lui semble la retrouver dans toutes les attractions. Le dernier monstre terrifiant n’est autre que le pompon qu’elle attrape. Et tout se termine autour de deux barbes à papa.

Isaure, pour la première fois, se rend seule à la fête foraine. Mais, au stand de confiserie, la vendeuse lui parait avoir deux canines menaçantes. Serait-elle une ogresse ? Et Isaure fuit de manège en manège, et il lui semble la retrouver dans toutes les attractions. Le dernier monstre terrifiant n’est autre que le pompon qu’elle attrape. Et tout se termine autour de deux barbes à papa.