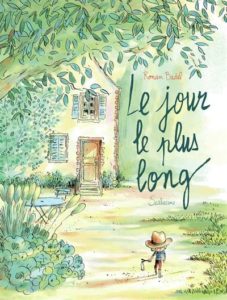

Le jour le plus long

Ronan Badel

Sarbacane, 2023

Avoir dix ans, en été : pour faire le portrait d’un oiseau…

Par Anne-Marie Mercier

Ce jour le plus long de juin, qui est aussi le jour des 10 ans du petit Charles, a une allure de paradis d’enfance. La couverture nous entraine dans un jardin, près d’une petite maison. Couleurs de matin frais, petit déjeuner préparé dehors par le grand-père, premier cadeau… Ce cadeau plonge Charles dans un rêve de Cow-Boy : c’est un lance-pierre. Son grand père lui fait une démonstration d’adresse comme le ferait un tireur de far west et lui-même, tout en s’entrainant, se rêve en Jimmy Beauregard, Kid fameux vêtu d’une chemise à carreaux. Le jardin devient vaste plaine, tout est en place pour le rêve, sauf le tireur : Charles n’atteint aucune cible durant toute la journée, jusqu’à ce qu’il utilise la dernière pierre, qui frappe une mésange et la tue. Ce tir malheureux marque la fin du jour, mais aussi la fin de l’enfance et de l’innocence :

Ce jour le plus long de juin, qui est aussi le jour des 10 ans du petit Charles, a une allure de paradis d’enfance. La couverture nous entraine dans un jardin, près d’une petite maison. Couleurs de matin frais, petit déjeuner préparé dehors par le grand-père, premier cadeau… Ce cadeau plonge Charles dans un rêve de Cow-Boy : c’est un lance-pierre. Son grand père lui fait une démonstration d’adresse comme le ferait un tireur de far west et lui-même, tout en s’entrainant, se rêve en Jimmy Beauregard, Kid fameux vêtu d’une chemise à carreaux. Le jardin devient vaste plaine, tout est en place pour le rêve, sauf le tireur : Charles n’atteint aucune cible durant toute la journée, jusqu’à ce qu’il utilise la dernière pierre, qui frappe une mésange et la tue. Ce tir malheureux marque la fin du jour, mais aussi la fin de l’enfance et de l’innocence :

« Charles a dix ans, c’est un grand maintenant. Pourtant, debout sous les branches entre chien et loup, il ne s’est jamais senti si petit ».

Au soir, il reçoit d’autres cadeaux : ballon de foot, une boite « avec de vrais outils, des petites peintures en cubes [de l’aquarelle] et un carnet de dessins ». Le reste de l’été se passe dans le bonheur de ces objets et on peut croire d’abord que la mésange est oubliée: Charles peut se rêver en champion de foot, construire une cabane pour les oiseaux… au dernier jour, il décide de dessiner des oiseaux dans son carnet. C’est à cette étape que l’on voit Charles se racheter de son geste malheureux, tout en le répétant : chaque oiseau visé par son crayon s’envole avant qu’il puisse le saisir sur son carnet, jusqu’au moment où une mésange vient à lui…

Les aquarelles de Ronan Badel sont délicates et drôles et semblent raconter leur propre origine : l’artiste nous livre-t-il un souvenir de sa propre enfance ? En tout cas c’est une enfance merveilleusement rendue qui évoque avec bonheur ses éternels étés, sans mièvrerie.