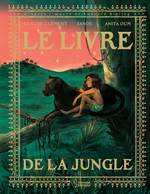

Le Livre de la jungle

Claude Clément – Sanoe & Anita Oum

Larousse Jeunesse 2025

Mowgly entre deux mondes

Par Michel Driol

Claude Clément adapte les principaux épisodes du livre de la jungle, de Rudyard Kipling, dans une langue accessible aux plus jeunes. On retrouve ainsi la présentation de Mowgly au Conseil du clan, son éducation effectuée par Baloo et Bagheera, son enlèvement par les singes, sa capture du feu, son séjour parmi les hommes, au cours duquel il vient à bout de Shere Khan, son retour dans la jungle, et le combat contre les dholes.

Claude Clément adapte les principaux épisodes du livre de la jungle, de Rudyard Kipling, dans une langue accessible aux plus jeunes. On retrouve ainsi la présentation de Mowgly au Conseil du clan, son éducation effectuée par Baloo et Bagheera, son enlèvement par les singes, sa capture du feu, son séjour parmi les hommes, au cours duquel il vient à bout de Shere Khan, son retour dans la jungle, et le combat contre les dholes.

Pas de découpage en chapitres, mais une mise en page qui permet de lire un épisode complet sur une page, au milieu d’une somptueuse illustration pleine de vie et de couleurs, montrant des animaux au cœur d’une jungle très orientale, et un Mowgly, toujours vêtu d’un pagne blanc, que l’on voit grandir quelque peu au fil de l’album. Ajoutons à cela l’arrière-plan très indien, avec les saris, ou le temple en ruine envahi par la végétation. On est très loin de Disney : pas d’humanisation des animaux, pas de recherche de comique, mais, au contraire, une fidélité à Kipling et à cette création d’un monde entre le conte et le réel, au service d’une vision du monde et d’une morale.

La morale, enseignée par Baloo et Bagheera, est d’abord celle du respect de l’autre, de celui dont on a appris la langue pour dialoguer avec lui, afin de vivre en bonne entente avec lui quels que soient les territoires et les différences. Leçon de sagesse, qui va de pair avec l’adaptation au milieu, car l’apprentissage vise à vivre dans un milieu hostile, dans lequel il faut apprendre à nager aussi bien qu’un poisson ou grimper aux arbres comme un félin. Transgresser ces lois, comme le fait Mowgly lorsqu’il se rêve roi des singes, vit au milieu d’eux, qui ne respectent rien, ne peut que conduire à la dégradation physique (Mowgly a faim) et à la perte des valeurs.

La lecture proposée par Claude Clément met aussi l’accent sur la question de l’identité. Mowgli est tiraillé entre deux mondes. D’un côté, le monde de la jungle, un monde d’entraide dont le mal, incarné par le tigre ou les singes, n’est pas exclus, mais un monde dont il ne fait pas vraiment partie. De l’autre, celui des hommes – fourbes, menteurs, agressifs –mais le monde auquel, par son espèce, il appartient. Qui est vraiment Mowgly, la petite grenouille, que l’on voit faire des allers-retours entre les deux univers ? La dernière phrase le montre accédant enfin à une émancipation, qui est le propre de toute éducation réussie, « se sentant libre de tout clan, sinon de celui du monde vivant ». Tel est bien, en définitive, le propos de Claude Clément, propos destiné à ces enfants nés dans un siècle où les rapports entre l’homme et la nature sont à réinventer. Apprendre à la fois la loi de la jungle, c’est-à-dire apprendre à se fondre dans la nature, à respecter toute forme de vivant, apprendre les nombreuses interactions entre les végétaux et les animaux, et ne pas oublier qu’on est humain. Le monde dépeint ici n’est pas un monde de bisounours, le mal y rôde, partout, mais le vaincre ne peut se faire que par l’union et la solidarité. Grandir, c’est apprendre à être soi-même.

Une adaptation réussie d’un classique de la littérature, pour les jeunes et les moins jeunes, parfaitement destinée dans son contenu et les valeurs qu’elle porte aux enfants d’aujourd’hui, souvent tiraillés eux-aussi entre des mondes bien différents.

Le titre était prometteur et la jolie présentation aurait fait de l’ouvrage un cadeau parfait pour les fêtes : couverture crème, rouge et verte, avec du doré, cartonnée avec faux coins rouges, jolie dos rouge avec le chat en mini vignette, beau papier résistant, nombreuses illustrations…

Le titre était prometteur et la jolie présentation aurait fait de l’ouvrage un cadeau parfait pour les fêtes : couverture crème, rouge et verte, avec du doré, cartonnée avec faux coins rouges, jolie dos rouge avec le chat en mini vignette, beau papier résistant, nombreuses illustrations…