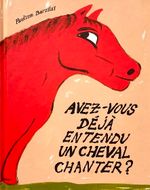

Avez-vous déjà entendu un cheval chanter ?

Pauline Barzilaï

La Partie 2025

Symphonie universelle

Par Michel Driol

Avez-vous déjà entendu un cheval chanter, des chaussures s’embrasser ou un gâteau pleurer ? Voici quelques uns des questions que pose l’ouvrage au lecteur, avant de répondre que, en raison de la timidité de l’animal ou de la rapidité de l’action, on ne les entend pas… Mais le/la narrateur/trice peut témoigner avoir entendu cette belle musique…

Avez-vous déjà entendu un cheval chanter, des chaussures s’embrasser ou un gâteau pleurer ? Voici quelques uns des questions que pose l’ouvrage au lecteur, avant de répondre que, en raison de la timidité de l’animal ou de la rapidité de l’action, on ne les entend pas… Mais le/la narrateur/trice peut témoigner avoir entendu cette belle musique…

Dans un premier temps, l’album associe, sur chaque double page, la question attendue, une représentation naïve de l’animal ou de l’objet, un son saugrenu, reproduit dans une typographie manuscrite intégrée à l’illustration, avant d’expliquer pourquoi on ne l’a jamais entendu. Cette première partie joue sur la répétition et la variation. Répétition de l’anaphore finale, variation sur la façon de poser la question initiale, et surtout variation quant aux animaux ou objets évoqués, et aux activités incongrues qui leur sont prêtées, qui vont de la musique au pet, de la danse à la nourriture. Puis, au centre de l’album se joue comme un dialogue entre la page de gauche, illustrant les propos d’un lecteur rationnel niant ces phénomènes, et la page de droite, où le narrateur affirme avoir tout entendu de ces mélodies. Suivent alors quelques pages, sans texte, où on voit associés deux par deux les objets et animaux déjà évoqués, avant qu’une autre double page, très colorée, donne à lire toutes les onomatopées déjà rencontrées, associées en une belle musique, commente le narrateur. Quant à la chute, elle est à la fois attendue et surprenante… mais chut !

L’album se situe quelque part entre les cortèges à la Prévert, les associations inattendues des surréalistes, et l’imaginaire enfantin, plein de malice, un imaginaire pétri de secrets à révéler et d’exagérations pleines d’enthousiasme. Qui est ce « je » qui questionne les lectrices et les lecteurs ? Adulte ? Enfant ? Garçon ? Fille ? Peu importe… Il y a presque quelque chose de Rimbaud en lui. Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Ici, il faut se faire entendant, à l’écoute des bruits insensibles et inaudibles du monde, bruits d’autant plus étranges qu’ils sont incongrus, liés à des besoins fondamentaux, à des émotions, à des sentiments, à des désirs, tout en restant surprenants et drôles, absurdes. Le monde devient alors un monde poétique, où tout devient possible dans une grande harmonie universelle qui reste à découvrir. Mais cette harmonie vient d’une profonde dissonance entre les onomatopées, illustrant comment la diversité peut être aussi mélodieuse.

On le sait, les albums pour enfants sont d’abord lus par des médiateurs, parents, adultes, et celui-ci se prête à merveille à une oralisation. D’abord par la récurrence de ses formules, qui le rapprochent de la comptine, de la randonnée. Ensuite par les onomatopées et les bruits divers qu’il évoque, variés, drôles, inattendus… Plaisir de la langue dans tous ses états, en particulier lorsqu’elle fait abstraction du sens pour n’être que son.

Un mot enfin sur le côté enfantin et brut des illustrations, à la gouache, aux couleurs fortes et surprenantes. Tantôt peu réalistes (le cheval est rouge), tantôt conformes (la fourmi est noire), elles associent souvent un visage humain expressif aux objets et animaux représentés, elles donnent à voir des chimères qui ne cherchent pas à illustrer, a priori, l’harmonie ou la grâce, mais qui montrent que la beauté est partout

Un album décalé, déjanté qui donne à voir et à entendre la voix cachée et mystérieuse des objets et des animaux, et nous plonge dans un imaginaire plein d’une poésie brute et naïve..