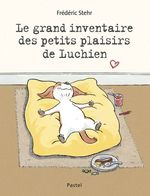

Le grand inventaire des petits plaisirs de Luchien

Frédéric Stehr

L’école des loisirs (Pastel), 2022

Luchien le bienheureux…

Par Michel Driol

Luchien est un tout petit chien, si léger que parfois il s’envole… Ses plaisirs sont bien ceux de tous les enfants : sauter dans les flaques, prendre un bain avec beaucoup de mousse, lécher le bol où a été préparé le gâteau au chocolat, les histoires qui font peur, les amis, les saisons, et surtout le câlin du soir…

Luchien est un tout petit chien, si léger que parfois il s’envole… Ses plaisirs sont bien ceux de tous les enfants : sauter dans les flaques, prendre un bain avec beaucoup de mousse, lécher le bol où a été préparé le gâteau au chocolat, les histoires qui font peur, les amis, les saisons, et surtout le câlin du soir…

Voici un album qui célèbre l’hédonisme ou l’épicurisme, à hauteur d’enfant. Certes, Luchien n’est pas bien grand, mais il est plein de joie de vive, festif, gourmand, sociable et attaché à vivre tous les instants, toutes les circonstances. Il n’est que de le voir écrire son prénom ou dessiner partout, de le trouver de page en page tantôt contemplatif, tantôt exubérant… Humain, quoi ! L’album célèbre ces petits moments de la vie qui peuvent sembler insignifiants, ordinaires, banals, mais qui sont si agréables. Il le fait avec humour en proposant des événements de la vie de tous les jours (le gâteau d’anniversaire dont on souffle les bougies, par exemple) avec un petit décalage ou une petite exagération. Non sans humour, l’image prend parfois le contrepied du texte. Multipliant sur chaque page les situations, l’album montre un personnage hyper actif (même lorsqu’il fait la sieste… dans des positions improbables) et sympathique, un enfant qui croque la vie à pleines dents, semble curieux de tout, et surtout tout aimer… avec une préférence pour les pâtes, bien sûr ! Il n’est que de voir l’illustration de la couverture pour avoir l’image de la parfaite béatitude…

En ces temps particulièrement moroses, voilà un livre plaisir, dont on ressort avec un grand sourire aux lèvres, car, au fond, il reste toujours une part d’enfance chez tous les adultes. Mais ce qui est sûr, c’est que de nombreux enfants se reconnaitront dans Luchien !