Un air de voyage

Julia Binet (textes) – Nicolas Côme (univers sonores) – Patrick Jacques (photographies)

Editions du Pourquoi pas ? 2022

Romancero Gitano

Par Michel Driol

Beau jeu de mot, plein de sens, que le titre de cet ouvrage original à plus d’un titre. On passe ainsi de l’aire pour les gens du voyage – et ses connotations négatives – à un air de voyage, avec toute la polysémie du mot air.

Beau jeu de mot, plein de sens, que le titre de cet ouvrage original à plus d’un titre. On passe ainsi de l’aire pour les gens du voyage – et ses connotations négatives – à un air de voyage, avec toute la polysémie du mot air.

L’ouvrage associe huit textes de Julia Binet, un carnet de photographies de Patrick Jacques, et douze cartes postales sonores de Nicolas Côme, afin de donner à voir et à entendre l’univers des gens de voyage, et de renverser quelques stéréotypes et idées préconçues sur les gitans, manouches et autres bohémiens, de leur donner identité, visage, histoire, rêves, mais aussi d’interroger avec subtilité les relations entre nomades et sédentaires à l’heure où les changements climatiques risquent de modifier durablement nos modes de vie.

Deux nouvelles encadrent les textes de Julia Binet, deux textes quelque peu dystopiques situés en 2072, traçant deux alternatives possibles. Dans la première, l’autrice imagine la visite scolaire d’une aire de voyage reconstituée, musée à ciel ouvert peuplé d’hologrammes, et y oppose les réactions entre deux élèves, descendants de gens du voyage obligés de se taire et de taire leur origine, et les commentaires racistes et stéréotypés du guide. Dans la seconde, les dérèglements climatiques font que le temps est venu de concilier nomadisme et sédentarité, chacun ayant à apprendre de l’autre. Ces deux nouvelles interrogent bien sûr sur deux futurs possibles, mais surtout questionnent la légitimité du discours sur les gens du voyage. La parole doit être celle des dominants, majoritairement sédentaires, qui peuvent en vainqueurs réécrire l’histoire, ou doit-elle être donnée aux individus qui ont fait ce choix de vie, par tradition familiale, par culture? C’est cette parole que l’on va entendre ensuite, dans une série de nouvelles qui sont autant de portraits de personnages attachants, tantôt pleins d’humour, tantôt suscitant une réelle émotion, portraits qui conduisent l’autrice à décrire différents rites et coutumes liés à la naissance, au mariage, à la mort. Plusieurs des personnages sont des enfants, qui parlent de la complexité de leurs relations avec l’école, avec les mots aussi, à l’image de cette jeune femme qui collectionne les chaussures pour qu’on ne traite plus ses enfants de va-nu-pieds, comme ses ancêtres. Les derniers portraits sont l’occasion de dire ce que nous aurions à apprendre des gens du voyage : acceptation de l’autre, sens profond de la liberté, laïcité entendue comme la liberté individuelle de chacun de croire ou de ne pas croire, sans que cela ne pose un problème à la communauté. Des textes qui font entendre des voix singulières, dans une langue parfois proche de l’oralité, parfois très écrite et prenant de la distance avec son sujet dans le plus grand respect des personnages évoqués.

Les photographies sont pour l’essentiel aussi des portraits, portraits posés d’hommes, femmes enfants, portraits de famille ou portraits individuels. Chacun de ces portraits s’inscrit dans un cadre large montrant l’arrière-plan. On est tantôt dans la caravane, tantôt devant, et, symboliquement, la porte est ouverte, comme une invitation à y entrer. D’une certaine façon, chacune de ces photos raconte une histoire, histoire familiale, histoire d’amitié, histoire de travail dans un réalisme poétique que ne renierait pas Prévert. Les cartes postales musicales sont une véritable bande son pour accompagner la lecture de l’ouvrage ou la contemplation des photos : elles mêlent des bruits (de moteurs, de feu qui crépite), des chants d’oiseaux, des paroles, des morceaux de guitare, créant une ambiance, un arrière-plan animé, varié, à l’image de la vie et du quotidien.

Un ouvrage multimedia pour mieux faire apprécier, à travers différents arts, dans leur complexité, des modes de vie saisis dans leur évolution à l’aube du XXIème siècle, des coutumes que nous connaissons mal, et sur lesquelles nous avons encore trop souvent des représentations négatives.

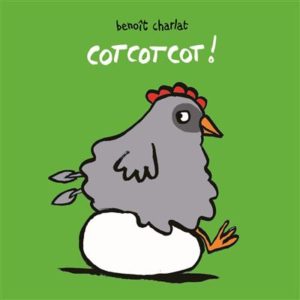

Au commencement il y a… un œuf, tout seul, bien blanc sur un fond vert. Une poule blanche survient, s’extasie et commence à le couver. Arrive une poule grise qui revendique l’œuf et chasse la première. Dans la bagarre, l’œuf se fend, un oisillon jaune en sort et la bataille recommence, mais cette fois sur le mode de la séduction déployée par chacune pour le petiot. Il finit par les mettre d’accord par un coin coin révélateur, et filera vers la mare où l’attend une maman canard.

Au commencement il y a… un œuf, tout seul, bien blanc sur un fond vert. Une poule blanche survient, s’extasie et commence à le couver. Arrive une poule grise qui revendique l’œuf et chasse la première. Dans la bagarre, l’œuf se fend, un oisillon jaune en sort et la bataille recommence, mais cette fois sur le mode de la séduction déployée par chacune pour le petiot. Il finit par les mettre d’accord par un coin coin révélateur, et filera vers la mare où l’attend une maman canard.