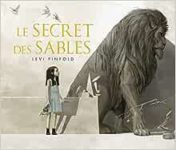

Le Secret des sables

Levi Pinfold

Traduction (anglais, UK) par Claire Billaud

L’école des loisirs, 2023

Nouveau classique, beauté pure

Par Anne-Marie Mercier

L’album s’ouvre sur un poème : « Roses blanches nous vous suivons vers l’Oracle du Vallon/ Désert de mort puis la fontaine d’une demeure souveraine / Au calice ayant goûté, nous entrons dans le palais / Rompons le pain pour le Gardien, descendons toujours plus loin / En plongeant dans le bassin, nous tombons entre ses mains / Loin de tout ce qui est, prisonniers à jamais. »

L’album s’ouvre sur un poème : « Roses blanches nous vous suivons vers l’Oracle du Vallon/ Désert de mort puis la fontaine d’une demeure souveraine / Au calice ayant goûté, nous entrons dans le palais / Rompons le pain pour le Gardien, descendons toujours plus loin / En plongeant dans le bassin, nous tombons entre ses mains / Loin de tout ce qui est, prisonniers à jamais. »

Pour l’héroïne de l’histoire, une fillette qui roule avec ses trois grands frères (Bill, Dany et Bob) dans une vieille voiture à travers le désert, « c’est juste une chanson stupide ». Ils la connaissent tous ; on apprend par la suite que leur mère la chantait. Négligeant l’avertissement qu’elle contient et contre l’avis de leur sœur, les garçons en accompliront toutes les étapes : arrêt pour cueillir des fleurs blanches pour leur mère – elles fleurissent curieusement au milieu du désert – rafraichissement à la fontaine qui se trouve devant un hôtel gigantesque et apparemment abandonné, collation sur la table magiquement dressée pour eux, bain dans la piscine intérieure de l’hôtel, et disparition : les garçons sont-ils devenus les dauphins que l’on voit évoluer dans la page qui suit leur entrée dans l’eau ?

La fillette restée seule les cherche partout et finit par rencontrer un grand lion, l’Oracle. Il lui révèle que ceux qui se sont nourris et ont bu chez lui doivent rester sous sa loi (comme dans le mythe de Perséphone, ou l’Odyssée et La Belle et la Bête. Si elle veut sauver ses frères, elle doit rester prisonnière pendant trois jours dans ce paradis (le titre original est « Paradise Sands ») ; si elle mange ou boit quoi que ce soit, elle restera avec ses frères. On retrouve ici le thème d’une sœur qui doit subir des épreuves pour sauver ses frères métamorphosés (comme dans « Les Cygnes sauvages » d’Andersen », Le Tunnel d’Anthony Browne…).

« Le premier jour un banquet avait été dressé ». Si les images du bâtiment avaient déjà un air de déjà-vu (L’Île des Morts (Die Toteninsel) d’Arnold Böcklin, Chirico… des architectures italiennes des années 30 et 40 ?), la scène du banquet est à rapprocher d’un tableau représentant la Cène (celui de Ghirlandaio ? un peu de Vinci ?). La blancheur et la rectitude des plis de la nappe et de la colonnade en arrière-plan contrastent avec la noirceur des eaux d’un bassin et du bois de grenadiers en arrière sur lequel se détachent les colonnes (rappel : la grenade symbolise la mort, c’est le fruit que Perséphone a mangé et qui l’a condamnée à passer la moitié de son temps avec Hadès, le Dieu des enfers, qu’elle a dû épouser). La sa robe bleu pâle de la fillette fait contraste avec l’apparence des autres convives, des animaux blancs ou noirs (mouton, chat, cheval…). Le deuxième jour, le ciel s’est éclairci et d’autres animaux apparaissent (éléphants, girafes, singes). Le troisième jour, il n’y a plus que « la chaleur et le soleil » et des corbeaux avec la fillette, qui n’a toujours rien bu ni mangé, mais qui donne de l’eau à ses fleurs « pour les garder en vie ».

Cette erreur fait que, si elle peut quitter le gardien avec ses frères, ses propres enfants devront subir la même épreuve. L’enchantement se dissipe, tout s’évanouit, il ne reste plus que le désert, la voiture dans laquelle elle retrouve ses frères endormis, auprès desquels elle s’endort à son tour.

Un rêve ? L’interprétation reste ouverte. Les dernières pages laissent planer le doute : arrivés à destination (l’image nous fait comprendre que la mère est à l’hôpital), il semble que la mère, voyant les fleurs, devine quelque chose de toute l’histoire, sans doute parce qu’elle-même l’a déjà vécue. Au fait, la famille est d’origine amérindienne ; un talisman est accroché au rétroviseur. Et Perséphone et sa mère Céres (ou Proserpine et Déméter), c’est encore une histoire mère-fille.

destination (l’image nous fait comprendre que la mère est à l’hôpital), il semble que la mère, voyant les fleurs, devine quelque chose de toute l’histoire, sans doute parce qu’elle-même l’a déjà vécue. Au fait, la famille est d’origine amérindienne ; un talisman est accroché au rétroviseur. Et Perséphone et sa mère Céres (ou Proserpine et Déméter), c’est encore une histoire mère-fille.

Le style de Levi Pinfold est proche de celui de Van Allsburg, par cette façon de laisser l’interprétation en suspens (par exemple dans L’Épave du Zéphyr, Boréal Express, L’Etranger, etc.) mais aussi par la délicatesse du trait et l’art de jouer avec différents niveaux de gris. La couleur ici est rare : robe bleu pâle de la fillette, orange des fruits du grenadier ; le reste est baigné d’une poussière grise, ocre ou beige. Les multiples références littéraires et picturales font de cette œuvre un carrefour de sens, mêlant les genres et les époques. De nombreux traits réalistes coexistent avec un ancrage fort dans le fantastique. Enfin c’est superbe et mystérieux, à lire et à relire.

Levi Pinfold est l’illustrateur de la série Harry Potter en édition collector ; il est sur la liste Yoto Carnegie Shortlist en 2023 pour The Worlds We Leave. Il est l’auteur de La Légende du chien noir (Little Urban , 2015) et a illustré Le Barrage de Davis Almond (D’Eux), 2020). Un auteur illustrateur à suivre !

Levi Pinfold est l’illustrateur de la série Harry Potter en édition collector ; il est sur la liste Yoto Carnegie Shortlist en 2023 pour The Worlds We Leave. Il est l’auteur de La Légende du chien noir (Little Urban , 2015) et a illustré Le Barrage de Davis Almond (D’Eux), 2020). Un auteur illustrateur à suivre !