Le Voleur de la reine : Le Voleur (t. 1), La Reine d’Attolie (t. 2)

Megan Whalen Turner

Traduction (anglais, USA) par Yoko Lacour

Monsieur Toussaint l’aventure, 2025

Un cadeau pour les grands ados : une nouvelle Saga au long cours

Par Anne-Marie Mercier

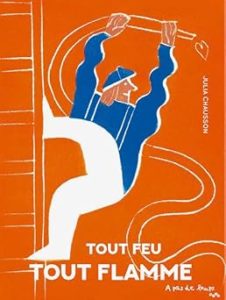

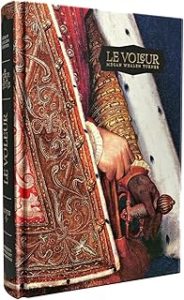

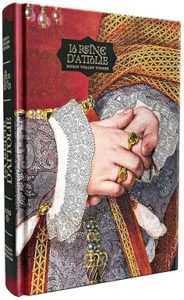

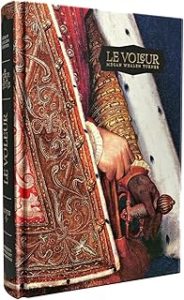

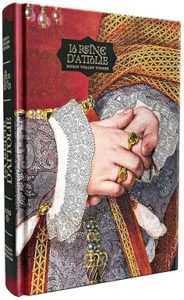

Non, les « beaux livres » ne sont pas uniquement des documentaires ou des ouvrages sur l’art en grand format. Les romans peuvent entrer dans cette catégorie. Les éditions de Monsieur Toussaint nous en proposent un, et même plusieurs. Cette maison soigne particulièrement les couvertures et la reliure de ses livres, on l’a vu récemment avec la belle traduction de Frankenstein par Marie Darrieusecq. Avec Le Voleur, on a l’impression d’avoir entre les mains un livre imité des anciens livres de prix qui récompensaient les bons élèves en fin d’année : couverture rouge cartonnée et gaufrée, comme le joli dos. Bon papier… et chaque volume (il y en a deux parus sur les six de la série) présente un détail d’un tableau de la Renaissance (Holbein pour le second), cadrant des personnages en habit de cour au niveau de l’abdomen : mains et ventre (le siège des passions) sont au centre… comme dans l’histoire qu’on va lire.

Non, les « beaux livres » ne sont pas uniquement des documentaires ou des ouvrages sur l’art en grand format. Les romans peuvent entrer dans cette catégorie. Les éditions de Monsieur Toussaint nous en proposent un, et même plusieurs. Cette maison soigne particulièrement les couvertures et la reliure de ses livres, on l’a vu récemment avec la belle traduction de Frankenstein par Marie Darrieusecq. Avec Le Voleur, on a l’impression d’avoir entre les mains un livre imité des anciens livres de prix qui récompensaient les bons élèves en fin d’année : couverture rouge cartonnée et gaufrée, comme le joli dos. Bon papier… et chaque volume (il y en a deux parus sur les six de la série) présente un détail d’un tableau de la Renaissance (Holbein pour le second), cadrant des personnages en habit de cour au niveau de l’abdomen : mains et ventre (le siège des passions) sont au centre… comme dans l’histoire qu’on va lire.

Il faut dire que ce roman d’aventure vise à devenir un classique en France, comme, paraît-il, il l’est devenu aux États-Unis, où le premier volume a été finaliste pour la médaille Newbery Honor en 1997. Œuvre ample (six tomes prévus), elle relève de la fantasy et en reprend les codes : des royaumes imaginaires à l’allure médiévale sont au bord de l’affrontement, à moins d’obtenir une alliance par un mariage que certains, et surtout certaines, semblent redouter. Leurs roi et reines sont des êtres mystérieux et dangereux, leur cour est mystérieuse, mais moins que le héros, le voleur qui donne son titre au premier volume.

Tout jeune au début de l’histoire, on le découvre emprisonné par le roi de X. Il en est libéré par le mage qui sert ce roi et obligé de le suivre afin de dérober au royaume de Z (l’Attolie) un mystérieux talisman qui permettrait à ce roi d’obliger la reine de Z à l’épouser afin de s’emparer de ses terres. Enfin, le voleur est le Voleur officiel de la reine de X et il sait bien que lorsque les deux pays qui encadrent le petit royaume montagneux de sa reine seront unis, ils ne feront qu’une bouchée de celui-ci. Vous suivez ?

En outre, il y a les Mèdes qui rôdent… ce nom est celui d’un ancien peuple de l’Iran et les guerres médiques désignent le combat des cités grecques contre l’empire Perse (auparavant conquérants de l’Anatolie, de Babylone, de la Palestine et de l’Égypte), à la fin du cinquième siècle avant notre ère. L’univers de référence est ainsi un mélange de méd iévalisme et de Grèce antique : des petites cités s’affrontent jusqu’au moment où un empire voisin les convoite; les combats se font par terre et par mer. On relate des mythes bien connus (dont l’histoire d’Hadès et de Perséphone, avec d’autres noms), les dieux interviennent dans les songes des personnages, et parfois de façon plus concrète, comme chez Homère, donnant une touche de fantastique discrète d’abord, puis de plus en plus présente à l’aventure. Les rois et reines ne sont pas des anges, et sont capables de tout, alors que le Voleur, lui refuse de se battre et essaie de n’agir que par la ruse, un peu comme Arsène Lupin.

iévalisme et de Grèce antique : des petites cités s’affrontent jusqu’au moment où un empire voisin les convoite; les combats se font par terre et par mer. On relate des mythes bien connus (dont l’histoire d’Hadès et de Perséphone, avec d’autres noms), les dieux interviennent dans les songes des personnages, et parfois de façon plus concrète, comme chez Homère, donnant une touche de fantastique discrète d’abord, puis de plus en plus présente à l’aventure. Les rois et reines ne sont pas des anges, et sont capables de tout, alors que le Voleur, lui refuse de se battre et essaie de n’agir que par la ruse, un peu comme Arsène Lupin.

Il y a aussi un peu du premier cycle de l’Assassin royal (Robin Hobb, Farseer Trilogy, 1995-1997) avec cette idée d’une lignée de voleurs servant un trône, un peu de Game of Thones avec ces royaumes tantôt alliés tantôt ennemis et cherchant des alliances apr mariages, et un air d’originalité par une narration particulière : le temps et l’espace s’y étirent, les moments d’action étant encadré par de longs passages relatant des attentes (prison, maladie…) ou des déplacements : l’odeur du vent, la végétation, le chemin, de nombreux détails sont donnés, nous immergeant avec ce voleur très particulier dans ce monde dont nous apprenons la géographie, l’histoire et les mythes en cheminant.

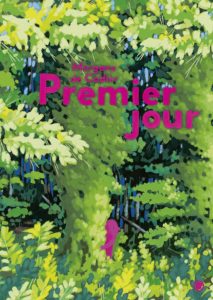

Dans Premier jour, un petit être tout rouge, vaguement humanoïde, découvre le monde et s’en enchante, comme le lecteur avec lui : voir les arbres en les regardant depuis leur pied, découvrir le jeu des ombres et de la lumière dans un sous-bois, sentir l’herbe sous ses pas, humer l’air près de la rivière, se voir à l’envers dans l’eau (clin d’œil à Monet avec le pont sur des nymphéas), y flotter, rencontrer un autre être vivant, échanger un regard, découvrir la nuit…

Dans Premier jour, un petit être tout rouge, vaguement humanoïde, découvre le monde et s’en enchante, comme le lecteur avec lui : voir les arbres en les regardant depuis leur pied, découvrir le jeu des ombres et de la lumière dans un sous-bois, sentir l’herbe sous ses pas, humer l’air près de la rivière, se voir à l’envers dans l’eau (clin d’œil à Monet avec le pont sur des nymphéas), y flotter, rencontrer un autre être vivant, échanger un regard, découvrir la nuit…