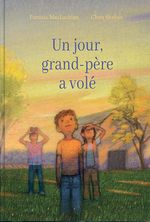

Un jour, grand-père a volé

Patricia MacLachlan – Chris Sheban

D’eux 2025

Le pygargue et les enfants

Par Michel Driol

Ils sont trois enfants, l’ainé Aidan, la cadette narratrice Emma et le petit frère Milo, et un grand-père passionné d’oiseaux qui leur a transmis cette passion. Lorsque le grand père perd la vue, il reconnait encore leur chant, et les identifie grâce à la description qu’en fait Leah, son infirmière. Le jour de son décès, Milo le reconnait dans le pygargue qui vole autour de la maison, un oiseau que le grand-père admirait.

Ils sont trois enfants, l’ainé Aidan, la cadette narratrice Emma et le petit frère Milo, et un grand-père passionné d’oiseaux qui leur a transmis cette passion. Lorsque le grand père perd la vue, il reconnait encore leur chant, et les identifie grâce à la description qu’en fait Leah, son infirmière. Le jour de son décès, Milo le reconnait dans le pygargue qui vole autour de la maison, un oiseau que le grand-père admirait.

Voilà un album touchant qui aborde la question de la transmission et du deuil, à travers les yeux d’une fratrie. Transmission d’une passion au-delà des générations, entre un grand-père et ses petits-enfants, transmission de connaissances, comme celle de l’identification des oiseaux, dont les noms précis, exotiques, poétiques sont cités dans l’album. Transmission de savoir-faire, comme lorsqu’il s’agit de sauver une mésange. Transmission réussie débouchant sur un partage d’émotions lorsque Milo identifie et nomme le jaseur des cèdres. L’une des originalités de l’album vient du point de vue adopté, et d’une certaine mise en retrait de la narratrice. En effet, celle-ci raconte et observe avec sobriété. Elle observe le grand-père, la dégradation de ses facultés. Elle observe son jeune frère, peu bavard, mais sans doute le plus proche du grand-père dans ses attitudes. Ce n’est pas pour rien que c’est lui qui qui assimile le rapace tournoyant dans le ciel au grand-père décédé. C’est enfin, bien sûr, la question de la mort qui est abordée, à deux reprises. Celle de Nana, dont on comprend implicitement qu’il s’agit de la grand-mère, que les enfants n’ont pas connue, et dont le grand père affirme qu’elle voulait être cheval dans une autre vie, abordant alors la question de la réincarnation. Celle du grand-père, ensuite, dont les enfants ne sont pas les témoins direxcts. On notera que dans cet album, qui célèbre les oiseaux et la vie, le mot « mort » n’est jamais écrit. En revanche, le texte attire, pas deux fois, l’attention du lecteur sur le mot incroyable, comme pour préparer le lecteur à l’envol final, lui aussi, « incroyable ».

Utilisant des techniques mixtes, aquarelle, pastels et crayons, les illustrations jouent sur les tons chauds de l’automne pour associer la représentation des humains et celle, majestueuse, des rapaces en vol.

Un album émouvant, dont l’écriture souple, simple, pour l’essentiel à l’imparfait, installe le lecteur dans la durée qui semble infinie d’une relation intergénérationnelle, dans la magie de la transmission, pour aborder avec beaucoup de sensibilité la question du deuil.