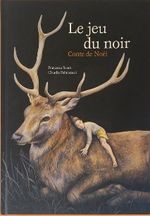

Le Jeu du noir – conte de Noël

Francesca Scotti – Claudia Palmarucci

La Partie 2024

Imaginer le présent et l’avenir

Par Michel Driol

Le jeu du noir, c’est un jeu auquel jouent Giulia et Pietro. Il s’agit de prendre deux ou objets, de les disperser dans une chambre, d’y faire le noir, et de les chercher. Une fois trouvés, il s’agit de les identifier : ours ? ogre poilu ? lapin en peluche ? Le jour de Noël ; ils se retrouvent face à face dans le noir et, explorant leurs visages de leurs mains, quand ils sont prêts à se dire ce qu’ils y voient, ce qu’ils deviendront, la lumière revient et il est temps de découvrir les cadeaux.

Le jeu du noir, c’est un jeu auquel jouent Giulia et Pietro. Il s’agit de prendre deux ou objets, de les disperser dans une chambre, d’y faire le noir, et de les chercher. Une fois trouvés, il s’agit de les identifier : ours ? ogre poilu ? lapin en peluche ? Le jour de Noël ; ils se retrouvent face à face dans le noir et, explorant leurs visages de leurs mains, quand ils sont prêts à se dire ce qu’ils y voient, ce qu’ils deviendront, la lumière revient et il est temps de découvrir les cadeaux.

C’est un conte de Noël bien singulier que proposent les deux autrices. Certes, on est à Noël – en témoignent le père Noël dans la rue, les cadeaux, le sapin, la famille réunie. Mais tout se passe en marge de cette fête, entre deux enfants, possiblement deux cousins, qui cherchent à échapper à la longueur et à l’ennui des repas de fête par ce jeu du noir, un jeu qui fait passer du réel à l’imaginaire par le langage. Est-on si loin de Noël en fait ? Le noir ? mais Noël ne correspond-il pas au solstice d’hiver, quand a nuit se fait plus longue ? Les mots dits sur les objets ? chaque découverte, dit le texte, constitue un cadeau. Quant aux mots que chacun voudrait dire à l’autre, explorateur, jeune magicien, pilote d’avion et cerf, pour l’un, plongeuse, gentille sorcière, archéologue et héron pour l’autre, ils correspondent à ce que l’un et l’autre voudraient être, cadeaux comme une promesse d’avenir qui s’évanouit lorsque la tante de Giulia ouvre la porte, cadeaux qui ont sans doute plus de valeur que ceux qu’on voit sur la table, dans des boites qui semblent alors bien ordinaires. Sans doute la dernière phrase du texte, mais l’avenir qu’ils souhaitent les suivra dans le fond noir et sûr de leurs poches est cette promesse d’un épanouissement pour chacun : peut-on offrir meilleur cadeau ? On le voit, pour être décalé, l’album est bien un album de Noël, où il est question de cadeaux, d’imaginaire, et de souhait pour l’avenir, ce qui nous ramène au sens premier, préchrétien, de la fête du solstice d’hiver, façon de célébrer la confiance dans la nature et le futur d’un printemps plus heureux que l’hiver.

Au-delà de son sens et de sa façon d’évoquer Noël à travers l’imaginaire de deux enfants qui veulent échapper à l’ennui d’un repas de famille, l’album est une petite merveille à cause des illustrations, des gouaches grand format de Claudia Palmarucci. La même rue, le même cadrage, pour ouvrir et fermer l’album : en plein jour d’abord, avec les passants, les vitrines illuminées, en pleine nuit à la fin, avec la neige qui tombe. Dans les deux cas, derrière les fenêtres du premier étage, la famille de Giulia et Pietro. Se correspondent encore les représentations de la famille, en fin de repas autour de la table, jouant ensuite au loto en fin d’album. A ces représentations hyperréalistes du monde s’opposent les objets cachés dans le noir, objets qui flirtent avec le surréalisme, où se déploient le double sens, l’étrange et l’imaginaire, à l’image du texte, de ses propositions, objets qui semblent nous éloigner de plus en plus du réel, de la terre, pour nous entrainer dans un autre univers.

On sera peut-être frustré, comme lecteur, comme Giulia et Pietro à la fin, de quitter cet univers du noir, cet univers onirique de tous les possibles, pour se retrouver en pleine fête de Noël, à ouvrir les cadeaux. Telle est la puissante magie de ce magnifique album !

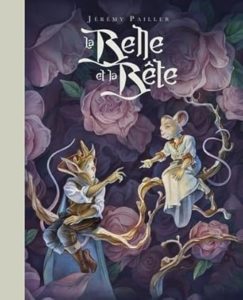

Autant oublier le titre et le texte d’origine… Jérémy Pailler a fait le choix de changer bien des choses au conte de Madame d’Aulnoy et ceci lui ôte son sens d’origine et sa morale. Cela devient une histoire avec deux personnages animaux. La Belle est une souris (ou bien un mulot, comme dans un autre album illustré par Jérémy Pailler, La Fougère et le bambou ?) ; quant à la Bête, elle a une allure animale proche de la sienne, et est à peine plus grande qu’elle. Sa monstruosité pose question et a peu à voir avec une métamorphose.

Autant oublier le titre et le texte d’origine… Jérémy Pailler a fait le choix de changer bien des choses au conte de Madame d’Aulnoy et ceci lui ôte son sens d’origine et sa morale. Cela devient une histoire avec deux personnages animaux. La Belle est une souris (ou bien un mulot, comme dans un autre album illustré par Jérémy Pailler, La Fougère et le bambou ?) ; quant à la Bête, elle a une allure animale proche de la sienne, et est à peine plus grande qu’elle. Sa monstruosité pose question et a peu à voir avec une métamorphose.