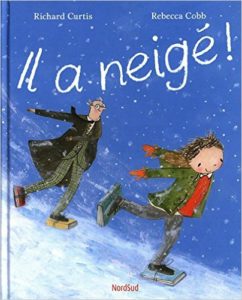

Il a neigé

Richard Curtis – Rebecca Cobb

NordSud 2016

Folle journée d’hiver

Par Michel Driol

Par un jour de neige, seuls un élève et un professeur n’apprennent pas que l’école est fermée. Or ces deux-là se détestent : l’un est le plus sévère de l’école, l’autre le plus mauvais élève du pays. Avant la récréation, le professeur fait classe, comme à son habitude, avec un seul élève. Mais, lors de la récréation, il l’aide à fabriquer un bonhomme de neige, puis tous les deux jouent : patin à glace, skis… en détournant les objets pédagogiques. Le jour suivant, tout le monde revient en classe, et rien ne semble avoir changé. Mais, au lieu de la punition, le professeur montre à l’enfant un projet fantastique de ville en iglous, qu’ils réalisent lors de la chute de neige suivante.

Par un jour de neige, seuls un élève et un professeur n’apprennent pas que l’école est fermée. Or ces deux-là se détestent : l’un est le plus sévère de l’école, l’autre le plus mauvais élève du pays. Avant la récréation, le professeur fait classe, comme à son habitude, avec un seul élève. Mais, lors de la récréation, il l’aide à fabriquer un bonhomme de neige, puis tous les deux jouent : patin à glace, skis… en détournant les objets pédagogiques. Le jour suivant, tout le monde revient en classe, et rien ne semble avoir changé. Mais, au lieu de la punition, le professeur montre à l’enfant un projet fantastique de ville en iglous, qu’ils réalisent lors de la chute de neige suivante.

Découvrir l’autre, avoir un projet commun, aller au-delà des stéréotypes dans lesquels on est enfermé et dans lesquels on enferme l’autre, vaincre les préjugés et la solitude : voilà ce dont parle cet album avec finesse et humour. Il semble suggérer qu’il faut, pour cela, bénéficier de circonstances particulières : la neige, qui fait retomber en enfance le vieux professeur et le rapproche alors de l’enfant, dans une complicité souriante que l’image montre très explicitement. L’album entraine le lecteur dans une folle journée, faisant alterner les doubles pages contemplatives montrant la ville, la neige qui tombe, et les pages découpées à la façon de la bande dessinée en strips verticaux qui multiplient les situations et donnent autant d’occasions de voir évoluer les relations entre les deux personnages.

Un livre plein de charme, drôle, aux illustrations sympathiques, qui aborde des sujets sérieux avec légèreté.