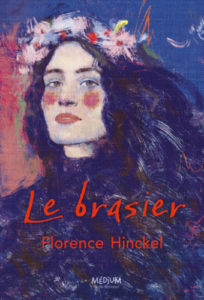

Le Brasier

Florence Hinckel

L’école des loisirs (Médium), 2025

Les Cygnes sauvages, la véritable histoire

Par Anne-Marie Mercier

« Mes histoires racontent le réel […]. Et le merveilleux, il existait » (Hilde, conteuse)

De toutes les méchantes des contes, celle des « Cygnes sauvages » d’Andersen semble l’une des pires. Pourtant, Florence Hinckel n’a aucun mal à nous persuader que cela vient d’un malentendu.

De toutes les méchantes des contes, celle des « Cygnes sauvages » d’Andersen semble l’une des pires. Pourtant, Florence Hinckel n’a aucun mal à nous persuader que cela vient d’un malentendu.

Dans un premier temps, la narration épouse tantôt le point de vue de Brunehaut, future marâtre de l’histoire, pas encore sorcière ; c’est celui d’une jeune fille que le roi son père donne à un autre roi, vieux, violent et répugnant. Ce point de vue alterne avec celui de la fille de ce roi, Elisa (l’héroïne du conte d’Andersen) qui voyant arriver la belle Brunehaut, sa future belle-mère, l’admire et est prête à l’aimer. Quelques temps après, tandis qu’Elisa se désespère de voir son enfance s’enfuir, et avec elle la belle union qu’elle avait avec ses frères, Brunehaut mariée souffre. Le roman, sans être parfaitement explicite, montre l’angoisse d’une jeune femme violentée et maltraitée nuit après nuit. Sa rage développe des pouvoirs de sorcellerie qui lui permettront entre autres de métamorphoser des êtres vivants. Ainsi, la figure de la sorcière, incarnation de la rage des femmes révoltées, est ici parfaitement développée. On la voit menacée de toute parts, de plus en plus seule tandis que son pouvoir grandit.

Malgré cette rage, les raisons qui lui font transformer les princes en cygnes et qui la poussent à défigurer Elisa ne sont pas celles du conte mais sont des actes d’amour et de protection. En revanche, c’est la figure paternelle qui est abimée : le roi excite ses fils contre ses voisins pour les envoyer à la guerre et étendre son royaume. Il se peut aussi qu’il ait besoin de les éloigner pour un autre dessein : la beauté d’Elisa et la froideur de sa nouvelle épouse lui donnent des idées incestueuses. Grâce à la reine sorcière, l’histoire peut bifurquer et c’est par elle que l’inceste et les meurtres sont évités.

Mais Florence Hinckel sait bien qu’on ne peut pas trafiquer les histoires des autres si facilement, comme le font pourtant de nombreux « réécrivains » qui inventent d’autres fins, changent les motifs et les personnages et font que les contes, asphyxiés par de nombreuses versions, n’ont plus aucune vitalité ni crédibilité. Elle a eu l’idée géniale, dans la deuxième partie de son histoire, de revenir à la source : non plus le texte d’Andersen, mais l’histoire « vraie » qu’il aurait recueillie d’une conteuse, Hilde.

Au début, Hilde refuse de raconter au personnage nommé Hans (figure de l’auteur du conte donc) une histoire qu’elle déclare vraie, de peur qu’il la déforme :

« Vous allez tout ben retranscrire comme il faut ? Vraiment ? Vous allez parler de sexe et de cannibalisme ? […] Des viols et des massacres∞ […] Faut parler de la réalité, mon bon Monsieur. Même aux enfants faut leur dire, tout ça que j’ai dans la tête. »

Hans devient l’un des personnages du récit et prend lui aussi la parole. On découvre quelques épisodes de sa vie et surtout les moments où la reine sorcière vient le hanter pour l’obliger à écrire l’histoire comme il le faut et pour changer le destin de la reine, celui d’Elisa et celui de ses frères. Mais il résiste: son univers, ses lecteurs, la censure… Tout le bride et le pousse à écrire un texte conventionnel, celui que l’on connait.

Le désarroi de Brunehaut, les souffrances d’Elisa, les ambiguïtés du prince censé l’épouser à la fin, les naïvetés de l’ami de cœur de la princesse, les hésitations de Hans, tout cela forme une bigarrure qui prend forme à la fin pour construire un nouveau monde possible où les enfants et les femmes seraient respectés. C’est superbement écrit, et l’auteur manie les niveaux de réalités (ou plutôt de fiction) avec brio, tout en rendant ses personnages (y compris Hans Andersen) extrêmement attachants.

Magnifique!

Ce tour du monde se déploie en très gracieux pop-up : chaque double page nous mène dans un décor différent (au milieu des nuages, sur l’océan, dans la jungle ou le désert…) dans lequel on voit la fillette et son chat embarqués à bord d’un véhicule différent : montgolfière, train à vapeur, bateau à voile, dos d’éléphant, voiture de course… pour les retrouver enfin dans le manège qui fait tourner des enfants dans tous les véhicules qu’on a vus dans les pages précédentes, pour un tour de rêve.

Ce tour du monde se déploie en très gracieux pop-up : chaque double page nous mène dans un décor différent (au milieu des nuages, sur l’océan, dans la jungle ou le désert…) dans lequel on voit la fillette et son chat embarqués à bord d’un véhicule différent : montgolfière, train à vapeur, bateau à voile, dos d’éléphant, voiture de course… pour les retrouver enfin dans le manège qui fait tourner des enfants dans tous les véhicules qu’on a vus dans les pages précédentes, pour un tour de rêve.