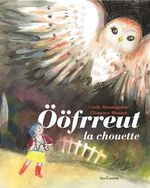

Ööfrreut la chouette

Cécile Roumiguière – Clémence Monnet

Seuil’issime 2025

Prom’nons nous dans les bois…

Par Michel Driol

Du haut de son arbre, Ööfrreut observe une maison de vacances, et une petite fille, enfant unique, passant ses journées à lire. Elle assiste à l’anniversaire de la fillette, une nuit, dans la forêt. C’est là que la fillette la repère. Puis la chouette, les nuits suivantes, se laisse approcher par cette enfant. Et lorsque la fillette se retrouve menacée par une laie, Ööfrreut n’hésite pas à ralentir cette dernière, puis à guider la fillette jusqu’à chez elle.

Du haut de son arbre, Ööfrreut observe une maison de vacances, et une petite fille, enfant unique, passant ses journées à lire. Elle assiste à l’anniversaire de la fillette, une nuit, dans la forêt. C’est là que la fillette la repère. Puis la chouette, les nuits suivantes, se laisse approcher par cette enfant. Et lorsque la fillette se retrouve menacée par une laie, Ööfrreut n’hésite pas à ralentir cette dernière, puis à guider la fillette jusqu’à chez elle.

Voici la réédition méritée d’un ouvrage paru en 2020, un album plein de poésie dans lequel la narratrice est la chouette. Une chouette qui dit le monde des humains avec ses propres mots. Le temps se mesure en couvées, la bougie d’anniversaire devient un bâtonnet, et les bottes rouges de la fillette des coquilles rouges sur le bout de ses pattes. La fillette est, pour elle, la dernière de sa couvée, et a toutes les qualités pour devenir une excellente chasseuse. Il y a là, de la part de l’autrice, une réelle volonté d’imaginer le monde vu par une chouette effraie, et, de ce fait, d’en montrer l’étrangeté sauvage, l’altérité profonde par rapport aux humains. Pour autant, elle partage quelques traits bien humains : ses petits ont quitté le nid, et elle se sent seule. Elle perçoit la fillette non pas comme une menace, mais comme une amie. On est donc dans un entre deux intéressant, entre animal sauvage, chasseresse, et le monde des hommes. De là vient, sans doute, la poésie dans la façon de mettre en mots cette histoire dont le cadre est une forêt, une forêt à respecter, menacée par le feu, refuge d’animaux sauvages qui protègent leurs petits, une forêt dans laquelle il faut savoir prendre le temps de saluer les arbres et d’observer, en silence. Autant de qualités possédées par la fillette.

Cette histoire d’amitié entre un animal et une chouette effraie permet de dépasser deux solitudes. Tout est fait pour qu’on imagine les sentiments de la fillette à travers le regard, forcément déformé, de la chouette, mais aussi à travers les aquarelles de Clémence Monnet qui donnent à voir ce que voit la chouette dans toute la première partie de l’album. Des aquarelles qui évoquent la poésie de Marie Laurencin dans la naïveté de la représentation de la forêt, qui se font un lointain écho aux peintures pariétales dans la figuration du sanglier. Des aquarelles qui montrent la beauté essentielle de la nature, de la forêt, de la nuit. Et, au milieu de tout cela, une sympathique petite fille libre, audacieuse, cheveux bleus, bottes rouges, pleine d’énergie, de curiosité et d’intrépidité.

Un album très original par son écriture, par le point de vue qui y est suivi de façon magistrale, un album pour évoquer la liberté des enfants au milieu des bois… Liberté perdue aujourd’hui, à l’ère des smartphones et des villes ?