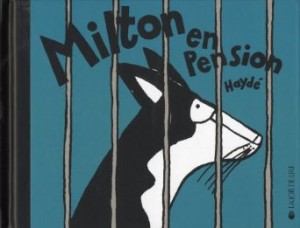

Milton en pension

Haydé

La Joie de Lire, 2013

Ils ne partiront pas sans moi: voire!

Par Christine Moulin

Le revoilà et comme toujours, il nous fait rire, nous émeut, nous ravit. Il est égocentrique, agaçant à force de mauvaise foi, mais rien n’y fait. Le crayon d’Haydé sait tellement bien croquer les attitudes les plus vraies des chats que l’on craque (il faut voir la page où il investit la valise ou celle où son humaine essaye de le mettre dans le panier!). Cette fois, Milton est en pension pour les vacances et il n’apprécie pas, si bien qu’il se vengera, de félinesque façon…! Mais on ne peut lui en vouloir car il sait aussi nous attendrir, quand il se réfugie sur le pull de sa maîtresse et quand il réagit dès qu’il entend enfin sa voix! Si bien que quand il déclare: « je suis devenu un chat comme les autres« , on ne le croit pas. Il est unique, comme tous les chats…

Le revoilà et comme toujours, il nous fait rire, nous émeut, nous ravit. Il est égocentrique, agaçant à force de mauvaise foi, mais rien n’y fait. Le crayon d’Haydé sait tellement bien croquer les attitudes les plus vraies des chats que l’on craque (il faut voir la page où il investit la valise ou celle où son humaine essaye de le mettre dans le panier!). Cette fois, Milton est en pension pour les vacances et il n’apprécie pas, si bien qu’il se vengera, de félinesque façon…! Mais on ne peut lui en vouloir car il sait aussi nous attendrir, quand il se réfugie sur le pull de sa maîtresse et quand il réagit dès qu’il entend enfin sa voix! Si bien que quand il déclare: « je suis devenu un chat comme les autres« , on ne le croit pas. Il est unique, comme tous les chats…

Le plaisir de la collection « Milton » est partagé par l’auteure du blog « Les jardins d’Hélène »; et on peut voir Milton en dessin animé.