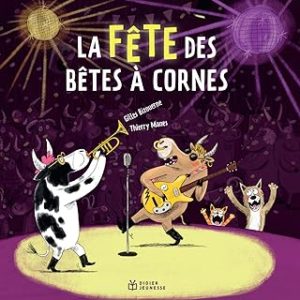

La Fête des bêtes à cornes

Gilles Bizouerne, Thierry Manes

Didier Jeunesse, 2023

Qui a dit que chien et chat ne font pas bon ménage ?

Par Edith Pompidou Séjourné

Dans cette histoire, dès le début, il s’agit de Frère Chat et Frère Chien qui ont l’air de s’entendre à merveille. Mais quel rapport avec les bêtes à cornes me direz-vous ? Une fête organisée par un rhinocéros, avec un buffle, une antilope, un bélier et bien d’autres animaux aux cornes plus subtiles, comme l’escargot, qui s’y rendent et auxquels nos deux compères aimeraient bien se joindre. Mais Monsieur Taureau en guise de videur intransigeant, leur interdit l’entrée faute de cornes. Le thème de l’exclusion associé à celui de la fête et donc de la musique avec des personnages zoomorphes et beaucoup de bovidés nous rappelle forcément l’incontournable album de Geoffroy de Pennart : Sophie la vache musicienne.

Dans cette histoire, dès le début, il s’agit de Frère Chat et Frère Chien qui ont l’air de s’entendre à merveille. Mais quel rapport avec les bêtes à cornes me direz-vous ? Une fête organisée par un rhinocéros, avec un buffle, une antilope, un bélier et bien d’autres animaux aux cornes plus subtiles, comme l’escargot, qui s’y rendent et auxquels nos deux compères aimeraient bien se joindre. Mais Monsieur Taureau en guise de videur intransigeant, leur interdit l’entrée faute de cornes. Le thème de l’exclusion associé à celui de la fête et donc de la musique avec des personnages zoomorphes et beaucoup de bovidés nous rappelle forcément l’incontournable album de Geoffroy de Pennart : Sophie la vache musicienne.

Pour tenter de s’amuser coûte que coûte, chien et chat usent de multiples ruses pour pouvoir se joindre à la fête et l’album prend alors des airs de bande dessinée. L’espace de la page se divise souvent en plusieurs images avec un texte en majuscules et ponctué d’onomatopées ce qui donne du rythme aux saynètes et accentue leur côté burlesque. Ainsi défilent leurs cascades rocambolesques pour pénétrer par le toit en se catapultant d’une éolienne ou en sautant en rappel par la grange ou encore en se dissimulant dans des buissons pleins d’épines. Mais toutes leurs tentatives sont vaines. Pourtant, ils finissent par trouver une corne de chèvre en essayant de creuser un tunnel. Le chien décide d’entrer en premier en la fixant sur sa tête et promet de s’amuser un moment puis de venir la donner à son camarade pour que lui aussi puisse profiter de la fête… Le plan marche à merveilles car Monsieur Taureau prend le chien pour une licorne et le laisse entrer, la fête est fantastique et le chien s’amuse tellement qu’il en oublie son complice. Le pauvre chat qui attend depuis longtemps, finit par trouver une brèche dans un mur pour voir ce qui se passe et aperçoit celui qu’il prenait pour son ami en train de faire le fou comme s’il l’avait complètement oublié. Il décide de se venger en le dénonçant à Monsieur Taureau qui tire alors sur les cornes de chacun des animaux présents et finit par démasquer le chien déguisé.

Les deux amis se retrouvent fâchés mais pas pour longtemps car le chien entraîne le chat vers une nouvelle fête… celle des bêtes à plumes… Fin ouverte donc, avec une nouvelle mission pour nos deux compères, déjà parés de plumes comme des petits indiens. Avec ce chien et ce chat qui se ressemblent et tantôt s’entraident et tantôt se fâchent pour mieux se réconcilier, on pense aux deux lapins d’un autre classique, l’album La Brouille de Claude Boujon.

La Fête des bêtes à cornes est singulier et plein d’humour, tous les animaux y sont très anthropomorphisés même s’ils évoluent dans l’univers de la ferme. Les illustrations donnent de nombreux détails sur leur apparence : avec lunettes, rouge à lèvres, chapeaux et autres perruques mais aussi sur les expressions très symboliques des visages qui feront rire tout en questionnant sur les parallèles humains à établir. Enfin, une foule d’histoires parallèles se joue en coulisses quand on regarde d’un peu plus près les images : on retrouve notamment deux oiseaux qui jouent aux cartes puis qui se regardent dans la frontale du chien, restée allumée, ou une petite souris qui nargue régulièrement le chat.