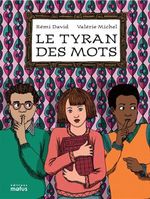

Le Tyran des mots

Rémi David – Valérie Michel

Møtus Collection Bulles bottes boutons 2023

Les mots interdits

Par Michel Driol

Pour se maintenir au pouvoir, un tyran décide d’interdire les mots révolte et révolution. Les propos de tous sont écoutés, et les contrevenants arrêtés et réprimés. Bientôt, ce sont d’autres mots qui sont interdits, puis les lettres « inutiles » supprimées : ainsi s’amuser devient suer et les peintres des pitres… Si, privés de mots, beaucoup sont réduits au silence, la résistance s’organise. Minutes de silence, marches silencieuses, communication en langue des signes, sauvetage de centaines de mots : ces actions conduisent le mouvement à se fortifier jusqu’à une manifestation monstre et silencieuse qui fait comprendre au tyran que son règne est terminé. Il est jugé, emprisonné, tandis que le peuple, libéré, célèbre toutes les années la langue et les mots nouveaux, importés d’autres langues ou inventés.

Pour se maintenir au pouvoir, un tyran décide d’interdire les mots révolte et révolution. Les propos de tous sont écoutés, et les contrevenants arrêtés et réprimés. Bientôt, ce sont d’autres mots qui sont interdits, puis les lettres « inutiles » supprimées : ainsi s’amuser devient suer et les peintres des pitres… Si, privés de mots, beaucoup sont réduits au silence, la résistance s’organise. Minutes de silence, marches silencieuses, communication en langue des signes, sauvetage de centaines de mots : ces actions conduisent le mouvement à se fortifier jusqu’à une manifestation monstre et silencieuse qui fait comprendre au tyran que son règne est terminé. Il est jugé, emprisonné, tandis que le peuple, libéré, célèbre toutes les années la langue et les mots nouveaux, importés d’autres langues ou inventés.

Voilà un album qui célèbre avec force la démocratie et son corollaire indispensable, la liberté d’expression. Il sonne comme une mise en garde non seulement face aux interdictions possibles venant du pouvoir, mais aussi face à l’appauvrissement du lexique, qui interdit de fait toute nuance, toute pensée. L’album commence par poser la figure du tyran : élégant, entouré de ciseaux, il affirme aimer les gens quand il n’aime que le pouvoir et l’argent. L’illustration force le lecteur à s’interroger : si le texte évoque un pays dont il vaut mieux taire le nom, l’illustration montre une ville qui ressemble beaucoup à Paris. Nous voilà mis en garde… Contrôler la parole, interdire les mots, voilà un rêve de tout tyran. Parler d’opération spéciale et non de guerre, traiter les résistants de terroristes, les exemples dans le monde sont nombreux. Ce tyran va plus loin, pour les besoins de la démonstration du livre qui passe par l’exagération. Si la chose n’existe que parce qu’il y a un mot, l’interdiction du mot fera disparaitre la chose. Le despote est celui qui vise à restreindre la liberté d’expression, fondement de nos démocraties, s’assurant ainsi l’abêtissement de son peuple, ce que montre avec force l’illustration : femme avachie dans son canapé regardant des chats danser sur son poste de télévision, partie de scrabble réduite aux déterminants de deux lettres… Avec subtilité, l’album rend hommage à une forme particulière de résistance, le silence réprobateur qui ne tombe pas sous le coup de la loi, mais permet une expression forte.

L’opposition entre le peuple et le tyran est montrée de différentes manières. D’une part en montrant le peuple qui se réfugie sous des parapluies, tandis que le tyran se prélasse dans sa piscine. En représentant par ailleurs la diversité du peuple (genre, couleur de peau, vêtements) face au symbole des ciseaux présent dans la décoration du palais, sur l’uniforme des sbires… Enfin en posant que la langue appartient au peuple, qui veut l’enrichir, la célébrer, face à un tyran qui cherche à la maitriser en la privant de ses concepts essentiels et dangereux pour lui.

L’humour grinçant du texte, qui passe par de nombreux jeux de mots, comme ces mots cachés sous d’autres si on supprime des lettres, les illustrations en ligne claire, aux cadrages expressifs, déroulent une démonstration implacable, une fable rigoureuse (quasi brechtienne…) pour souligner la fragilité de la démocratie et le pouvoir de la parole, pour peu qu’on dispose d’une langue qu’aucune censure ne vient appauvrir. Et le tout est, dans le texte, les situations, parfaitement explicite et compréhensible par les enfants. Une mise en garde salutaire par les temps qui courent.

Sur la page de droite, une illustration en couleurs lumineuses représentant une partie d’un animal. On tourne la page, et le voilà, tout entier, en noir sur fond gris.

Sur la page de droite, une illustration en couleurs lumineuses représentant une partie d’un animal. On tourne la page, et le voilà, tout entier, en noir sur fond gris.