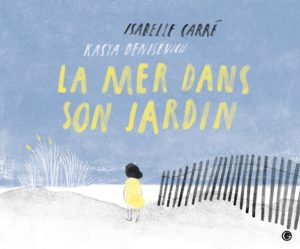

La Mer dans son jardin

Isabelle Carré, Kasya Denisevich

Grasset jeunesse, 2022

La mer, la mer… la mère

Par Anne-Marie Mercier

Après la montagne (voir La Grande Escapade, il y a deux jours), voici la mer. Mais le documentaire n’est pas ici la forme principale (ce n’est pas tout à fait le cas non plus dans le précédent) : on glane juste ici et là des éléments : la Bretagne, où la famille de Marie emménage apparait par petites touches, avec une maison de pierre au toit d’ardoise, et ses grades marées, l’océan et sa profondeur habitée d’algues et de toutes sortes de poissons – c’est justement ce qui fait peur.

Après la montagne (voir La Grande Escapade, il y a deux jours), voici la mer. Mais le documentaire n’est pas ici la forme principale (ce n’est pas tout à fait le cas non plus dans le précédent) : on glane juste ici et là des éléments : la Bretagne, où la famille de Marie emménage apparait par petites touches, avec une maison de pierre au toit d’ardoise, et ses grades marées, l’océan et sa profondeur habitée d’algues et de toutes sortes de poissons – c’est justement ce qui fait peur.

Marie, qui voit la mer pour la première fois, est déçue, inquiète. Sa mère est enceinte et elle profite pleinement de la baignade, contrairement à la fillette, qui reste prostrée sur le sable en attendant son retour. On devine une inquiétude autour de la mère et de la mer mais rien n’est bien net. L’apprivoisement se fait le jour où un matin Marie découvre que la mer a envahi le jardin de la maison. La mer s’y installe durablement : on ne peut plus sortir. Le temps passe, l’eau demeure, et se profile l’idée de faire la rentrée en allant à l’école en bateau.

Au chapitre suivant, intitulé « Le Réveil », Marie retrouve le jardin avec son herbe intacte et son arbre en fleurs et comprend que c’était un rêve. Mais ce rêve lui a permis d’apprivoiser l’élément et de commencer à s’en approcher un peu plus, pas beaucoup mais c’est un début.

Dans les aquarelles, pochoirs, éponges de Kasya Denisevich, les couleurs rares montrent l’âpreté du lieu ; les gris font un beau contraste avec le bleu clair de la mer et le vert du printemps retrouvé. Une apparition qui évoque le bel album de Nadja, L’Enfant des sables (L’école des loisirs, 1995) ajoute une pointe de fantastique à ce déménagement mental.

C’est le premier texte pour la jeunesse de l’actrice Isabelle Carré (ne pas confondre avec Isabelle Carrier, auteure du merveilleux La Petite casserole d’Anatole, sur le handicap (Bilboquet, 2009)).