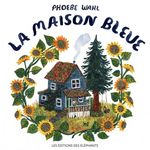

La Maison bleue

Phoebe Wahl

Les Editions des éléphants 2021

Déménager. Vider les lieux. Fermer. Partir. Se souvenir.

Par Michel Driol

Léo et son père vivent dans une maison bleue, située dans un quartier en pleine mutation. Certes la maison n’est pas en très bon état, mais ils y sont bien et y ont leurs habitudes. Mais un jour le propriétaire vend et ils doivent déménager. La colère et la rage font place aux cartons, aux peintures sur les murs, comme pour laisser une trace. Puis c’est l’adaptation à la nouvelle maison, sur les murs de laquelle ils peignent la maison bleue.

Léo et son père vivent dans une maison bleue, située dans un quartier en pleine mutation. Certes la maison n’est pas en très bon état, mais ils y sont bien et y ont leurs habitudes. Mais un jour le propriétaire vend et ils doivent déménager. La colère et la rage font place aux cartons, aux peintures sur les murs, comme pour laisser une trace. Puis c’est l’adaptation à la nouvelle maison, sur les murs de laquelle ils peignent la maison bleue.

C’est d’abord l’histoire d’un lien très fort entre un père et son fils, deux personnages bien campés par les illustrations. Un père qui élève seul son fils, barbu, un peu débraillé, qu’on devine marginal, musicien, entouré de disques. Un fils aux très longs cheveux, dans une chambre en désordre. Entre les deux, complicité et amour autour de gestes simples, comme la tarte aux pommes cuite dans le four qu’on allume pour réchauffer la maison, ou la musique et la danse. C’est ensuite l’histoire d’un déménagement non voulu, et des étapes par lesquelles il faut passer. Comment faire le deuil de la maison où on a grandi, où l’on a été heureux ? L’album décrit les différentes phases de ce processus, de la rage à la résignation, et la façon – par l’art – de maintenir le lien avec le passé dans le présent changeant. Mais c’est aussi une histoire montrant une famille monoparentale précaire, une précarité que ressent le lecteur dans les illustrations, voire dans le texte, mais une précarité édulcorée par le père qui trouve les moyens de la pallier pour que Léo ne la ressente pas. C’est un album sur les mutations urbaines, la gentrification qui touche certains quartiers, illustrée par les doubles pages qui ouvrent et ferment l’album, montrant un avant et un après dans un quartier dont ont été chassés les précaires et les exclus. C’est enfin un album dans lequel la maison bleue n’est pas qu’un décor, amis un personnage à part entière, par son omniprésence dans le texte, tantôt comme sujet, tantôt comme complément.

Très expressives et très colorées, les illustrations montrent un intérieur à la fois précaire, artiste, un peu écolo, et par-dessus tout rock and roll. Elles donnent au lecteur un sentiment de liberté, d’absence de contrainte. Pour une fois que dans un album jeunesse tout n’est pas bien rangé, lisse, qu’on peut dessiner sur les murs ! Au nouvel ordre urbain qui s’impose les deux personnages préfèrent le désordre domestique comme refuge leur permettant d’exprimer leur singularité et leur créativité.

Un album qui permet de continuer la découverte de Phoebe Wahl, auteure américaine pour la jeunesse, album remarqué à juste titre aux Etats Unis comme l’un des meilleurs ouvrages de 2020 par Publisher’s Weekly, Kirkus Reviews, New York Public Library, et NPR, et qui résonnera aussi auprès des lecteurs français pour son originalité profonde.