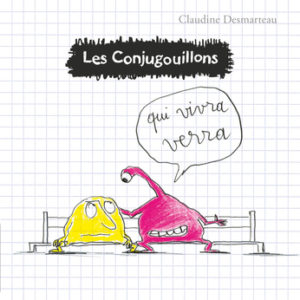

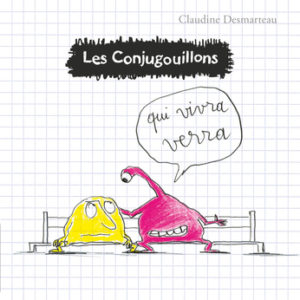

Les conjugouillons

Claudine Desmarteau

Flammarion Jeunesse, 2018

Des temps bien de notre temps

Par Christine Moulin

Un lecteur pressé pourrait s’écrier: « Pfff! Encore des albums qui, sous couvert de jeu, veulent faire avaler de force la conjugaison aux pauvres enfants », d’autant que la couverture rappelle les feuilles quadrillées en usage à l’école. Les personnages qu’on y voit pourraient rassurer quelque peu ce lecteur (ce sont des espèces d’extraterrestres ridicules) mais il sait combien les éditeurs ont l’art de déguiser leurs manœuvres subreptices sous des abords avenants, « ludiques » comme ils disent. S’il regarde le nom de l’auteure, il peut donc se demander ce qu’elle est allée faire dans cette galère. C’est oublier l’impertinence de Claudine Desmarteau: quelqu’un qui a écrit Maman était petite avant d’être grande ne peut pas sombrer dans le parascolaire amélioré. C’est alors que le titre de la collection (les conjugouillons) met notre lecteur pressé en alerte: la rime est riche…

Un lecteur pressé pourrait s’écrier: « Pfff! Encore des albums qui, sous couvert de jeu, veulent faire avaler de force la conjugaison aux pauvres enfants », d’autant que la couverture rappelle les feuilles quadrillées en usage à l’école. Les personnages qu’on y voit pourraient rassurer quelque peu ce lecteur (ce sont des espèces d’extraterrestres ridicules) mais il sait combien les éditeurs ont l’art de déguiser leurs manœuvres subreptices sous des abords avenants, « ludiques » comme ils disent. S’il regarde le nom de l’auteure, il peut donc se demander ce qu’elle est allée faire dans cette galère. C’est oublier l’impertinence de Claudine Desmarteau: quelqu’un qui a écrit Maman était petite avant d’être grande ne peut pas sombrer dans le parascolaire amélioré. C’est alors que le titre de la collection (les conjugouillons) met notre lecteur pressé en alerte: la rime est riche…

De fait, il suffit de lire les premières pages de, mettons, Qui vivra verra (dédié, comme chacun l’a deviné, au futur), pour être soulagé: Claudine Desmarteau n’a rien perdu de sa verve iconoclaste et les conjugouillons ne sont pas des manuels! Le principe? Les drôles de bestioles dont il a été question plus haut discutent dans la rue, ados désœuvrés au langage, comment dire? …dru, mais chacune ne parle qu’en employant un seul temps: contrainte d’écriture fructueuse et hilarante. Mais, et c’est là le tour de force, elles ne parlent pas pour ne rien dire: Qui vivra verra est, en somme, une petite fable sur nos insatisfactions, sur les rêves qui nous tiennent lieu d’aventures mais aussi sur le prix de l’amitié, sur les obstacles qui nous empêchent de partir conquérir le monde mais aussi sur la douceur du quotidien que nous dénigrons tant. J’aime donc je suis est une sorte d’art sentimental qui met en scène trois personnages aux caractères bien distincts: Présent, prompt à tomber amoureux, un peu naïf, peut-être superficiel, est un romantique qui se heurte à la misogynie d’Imparfait. Passé composé, lui, joue les arbitres et mène un jeu subtil et un tantinet destructeur, sans doute motivé par une inconsciente jalousie. Finalement, comme dans Qui vivra verra, c’est la bande de copains qui l’emporte et tout se termine par le pot qu’on va boire à la fin, semblable au banquet d’Astérix, qu’on retrouve donc dans Faudrait se bouger, consacré aux interminables discussions qui président au choix d’un film! Bref, derrière la conjugaison, se cache le quotidien d’ados drôles, agaçants, attachants, d’ados, quoi… Ce qui laisse d’ailleurs perplexe sur le classement de Flammarion qui range ces albums dans les « albums documentaires »…

Cerise sur le gâteau, tous les ouvrages de la collection s’ouvrent sur une double page où sont récapitulés tous les temps de la conjugaison. On peut alors encore mieux apprécier leurs caractéristiques: tous les temps composés sont bicolores, le futur est muni d’un tentacule terminé par un œil qu’il peut jeter sur l’avenir, l’impératif ressemble à un gendarme, l’imparfait du subjonctif tient un monocle du plus bel effet, etc. Deuxième cerise: une autre double page, qui clôt le livre, où les créatures conjugouillonnes profèrent un exemple. Seul bémol: on peut se demander si l’exemple pour le passé antérieur (« j’eus préféré un steack saignant ») est judicieux. N’aurait-on pas plutôt fait appel au plus-que-parfait du subjonctif? Mais, est-ce si important?

On peut feuilleter certains des « conjugouillons » sur le site de Flammarion.

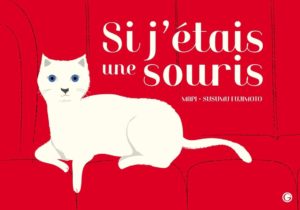

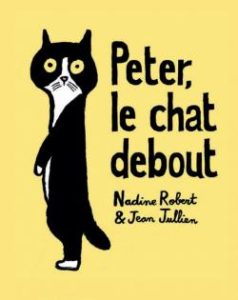

Phil, le petit garçon qui est le héros de l’histoire, reçoit un jour, dans un paquet, un chat noir et blanc, à l’air étonné, qui s’appelle Peter (comme l’indique l’étiquette) et qui se tient debout. Pourquoi pas? La suite de l’histoire décline ce que ne sait pas faire Peter, à la différence de ses congénères (chasser les souris, jouer avec une pelote, etc.) et, en regard, ce qu’il sait faire, grâce à sa particularité déambulatoire. L’ensemble est plutôt agréable: la partie « négative » témoigne d’une bonne connaissance des chats et la partie positive laisse libre cours à une fantaisie qui frise le « nonsense » (en cohérence avec la consonance « british » du prénom de notre félin). La chute est un peu décevante car on attendrait quelque chose qui explique l’attachement de Phil pour son chat ou qui ouvrirait davantage vers le champ des émotions (même si on sent bien que c’est le caractère unique de l’animal qui plaît à l’enfant). Reste que les illustrations, très lisibles, sont drôles: Peter est très mignon…

Phil, le petit garçon qui est le héros de l’histoire, reçoit un jour, dans un paquet, un chat noir et blanc, à l’air étonné, qui s’appelle Peter (comme l’indique l’étiquette) et qui se tient debout. Pourquoi pas? La suite de l’histoire décline ce que ne sait pas faire Peter, à la différence de ses congénères (chasser les souris, jouer avec une pelote, etc.) et, en regard, ce qu’il sait faire, grâce à sa particularité déambulatoire. L’ensemble est plutôt agréable: la partie « négative » témoigne d’une bonne connaissance des chats et la partie positive laisse libre cours à une fantaisie qui frise le « nonsense » (en cohérence avec la consonance « british » du prénom de notre félin). La chute est un peu décevante car on attendrait quelque chose qui explique l’attachement de Phil pour son chat ou qui ouvrirait davantage vers le champ des émotions (même si on sent bien que c’est le caractère unique de l’animal qui plaît à l’enfant). Reste que les illustrations, très lisibles, sont drôles: Peter est très mignon…