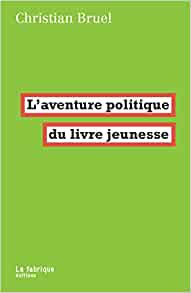

L’Aventure politique du livre jeunesse

Christian Bruel

La Fabrique, 2022

En route pour l’aventure !

Par Anne-Marie Mercier

Le titre surprend : politique, la littérature de jeunesse ? on l’a certes dite pétrie « d’idéologie » (vous vous souvenez de l’affaire de l’album Tous à poil ? Ce livre en parle), mais de politique, vraiment ? Eh bien oui, politique dans l’édition, chez les auteurs, chez ceux qui semblent ne pas y toucher, dans la presse, dans ses thèmes, dans sa manière de ne pas vouloir en faire après en avoir fait beaucoup.

Le titre surprend : politique, la littérature de jeunesse ? on l’a certes dite pétrie « d’idéologie » (vous vous souvenez de l’affaire de l’album Tous à poil ? Ce livre en parle), mais de politique, vraiment ? Eh bien oui, politique dans l’édition, chez les auteurs, chez ceux qui semblent ne pas y toucher, dans la presse, dans ses thèmes, dans sa manière de ne pas vouloir en faire après en avoir fait beaucoup.

La question touche à toute l’histoire de la littérature de jeunesse. Ce livre parcourt ses différentes époques en montrant à quels moments on n’a pas hésité à tenir un discours ouvertement politique et à quels moments (par exemple aujourd’hui) le politique est devenu un tabou, un « grand méchant mot » expulsé par un humanisme consensuel et plutôt mou, en dehors de quelques questions émergentes comme celle du genre, qui elle aussi a pu faire naitre des protestations tous azimuts au nom d’une certaine conception du livre pour enfants.

Encore plus, dans ce titre, le politique serait une aventure, autre mystère. Mais c’est bien ainsi que nous embarque le co-auteur de Julie qui avait une ombre de garçon, des Chatouilles, de L’Heure des parents et bien d’autres albums, l’éditeur du Sourire qui mord et de être éditions, le formateur et conférencier, figure bien connue aussi bien au Salon de Montreuil que dans la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Cette histoire politique a des accélérations, des arrêts, des trous noirs. Il y a des héros (des ouvrages qui ouvrent la voie) ; nombreux sont ceux qui sont nommés et analysés ici, proposant une autre bibliothèque idéale que celle que l’on retrouve platement dans tous les ouvrages sur l’histoire de la Littérature de jeunesse. Il y a aussi des martyrs, des livres censurés, réécrits, retraduits dans un sens puis dans un autre, massacrés… C’est passionnant comme un récit d’aventures. C’est drôle aussi car l’auteur ne manque pas d’humour et son regard narquois sur les hypocrisies et les contradictions récurrentes réjouit. Enfin les différents points de débat sont évoqués dans leur dimension internationale et l’on découvre encore une fois que la France est loin d’être la plus avancée en la matière – pour le meilleur ou pour le pire.

A l’origine, on trouve une politique de l’offre : la trilogie classique (éduquer divertir, informer) est analysée, augmentée et « colorée » par une autre : « dévoiler, révolter et projeter ». On voit les censures anciennes toujours à l’œuvre mais concurrencées par de nouvelles, aussi bien du côté d’un féminisme sourcilleux que d’un retour de pudibonderie (voir, entre autres, le cas de On a chopé la puberté) que des comités de « sensitive readers » ou de l’appropriation culturelle (Alma de Timothée de Fombelle). La médiation (librairie, presse, bibliothèques, tout ce qui touche à la politique de la lecture publique) enfin joue un rôle fondamental, plus ou moins assumé, dans l’accès à cette offre.

La politique peut être un sujet abordé explicitement dans le champ du livre pour enfants ; plusieurs titres récents et intéressants analysés ici l’attestent ; elle est à l’œuvre aussi à travers les représentations, les stéréotypes et contre-stéréotypes, discutés ici également ; elle l’est à travers les recommandations ministérielles (les fameuses listes), un temps favorables à la présence de littérature pour la jeunesse à l’école et à une formation des enseignants dans ce champ, de moins en moins depuis quelques années.

Le chapitre consacré à l’histoire de la « presse rebelle » au XXe siècle et au-delà, de 1901 à 2021, est passionnant et fait découvrir de nombreux titres et aventures éditoriales hardies. Le suivant, qui présente des ouvrage « non consensuels » est également une mine de belles choses peu connues qui posent de multiples questions. Une autre histoire, conjointe, est celle de l’évolution des formes et de l’offre de lecture : livres qui se présentent de plus en plus comme des « iconotextes », documentaires d’un nouveau genre, théâtre révolutionné par des textes novateurs et qui ne prennent pas les enfants pour des idiots ou des êtres vivant hors-sol, comme ceux de Maurice Yendt… les formes elles aussi sont politiques.

Les thèmes évoluent mais la quasi absence de certains montre les limites de l’ouverture : si les familles monoparentales ont fait leur entrée en littérature de jeunesse, l’homoparentalité reste un thème peu et souvent mal traité et le personnage adulte célibataire ou tout simplement sans enfant reste rare ; quant aux athées, lorsqu’il est question de religion, ils le sont encore plus (on trouve un pingouin athée, exception notable !). Sur tous ces sujets et bien d’autres (les sans-papiers, le travail et l’argent, la pauvreté, la compétition, la chasse, et bien sûr l’écologie) Christian Bruel est arrivé à trouver des ouvrages qui montent qu’il est possible de les aborder intelligemment qu’il faut se méfier des ouvrages pétris de bonnes intentions mais délivrant un message biaisé.

Le corps est le lieu de bien des tabous, encore aujourd’hui, contrairement à ce qu’on affirme dans les milieux peu informés, ce qui fait dire à l’auteur : « L’irruption débridée du corps et de la sexualité dans les publications jeunesse est une légende ». Il analyse les effets possibles de la frilosité de la plupart des éditeurs sur ce domaine, leur silence masquant le réel et laissant les enfants seuls face à la pornographie à laquelle ils sont exposés de plus en plus tôt.

Les filles rebelles ont leurs héroïnes, de l’Espiègle Lili à Mortelle Adèle. Les utopies ont leurs îles paradisiaques en romans comme en albums (signalons une belle analyse des ambiguïtés de Macao et Cosmage). La « réception alertée » de lecteurs sans doute nourris par une offre riche, quand on sait chercher s’inscrit toutefois dans un « horizon assombri » par de nombreuses inquiétudes.

L’ouvrage se conclut sur l’affirmation d’une nécessaire « politique de la lecture », dans la mesure où la lecture est d’abord une affaire de partage, de communautés. Si l’on veut donner envie de lire, il faut créer les conditions favorables – il les présente – aux échanges, à la prise de distance critique, à la réflexion…. politique au sens large et noble du mot, et dénicher les albums qui permettront d’en débattre. Grâce à lui c’est chose faite, même s’il faut pour cela passer par des histoires de lapins (ou, en l’occurrence, de moutons).

La lecture de ce livre est une belle aventure, drôle et tragique, passionnante, tonique, un courant d’air frais qui réveille et bouscule. On en sort avec un regard un peu plus aiguisé, des regrets sur des jugements hâtifs qu’on a pu formuler, une vigilance accrue, une liste de livres à découvrir, et une foule de questions anciennes et nouvelles à méditer et à partager. C’est un ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent aller au-delà d’une vision consensuelle et quelque peu étriquée de la littérature de jeunesse et de la lecture.

C’est un livre engagé, non seulement par les thèmes qu’il aborde mais par le fait que son auteur examine les points de vue divergents, les discute et ne craint pas d’énoncer ses propres conclusions, toujours claires, fermes, cohérentes. Au centre de ses préoccupations, on ne trouve pas cette fameuse « idéologie » (prise dans un sens fermé et obtus du terme telle qu’elle a été mise en cause par l’homme politique indigné évoqué dans les premières lignes de cet article, mais un souci des lecteurs et de leur devenir : de nos futurs… (c’était le titre d’une édition du salon de Montreuil). Ici, nos futurs sont résolument ancrés dans une histoire qu’il appartient à chacun de se réapproprier, ou pas mais en connaissance de cause.