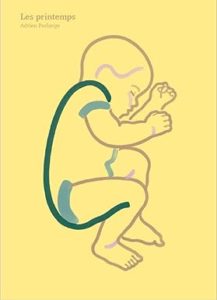

Les Printemps

Adrien Parlange

La Partie, 2022

Année après année, l’ éternel retour

Par Anne-Marie Mercier

Ces printemps, au pluriel, ce sont ceux que le narrateur a vécus et dont il se souvient, depuis ses trois ans jusqu’à ses 85 ans, moment où il peut affirmer « je n’ai jamais autant aimé le printemps ». Chaque double page présente une phrase à droite, sur la « belle page », alors que l’image est à gauche, choix inhabituel : le texte est ainsi mis en avant malgré sa brièveté.

Ces printemps, au pluriel, ce sont ceux que le narrateur a vécus et dont il se souvient, depuis ses trois ans jusqu’à ses 85 ans, moment où il peut affirmer « je n’ai jamais autant aimé le printemps ». Chaque double page présente une phrase à droite, sur la « belle page », alors que l’image est à gauche, choix inhabituel : le texte est ainsi mis en avant malgré sa brièveté.

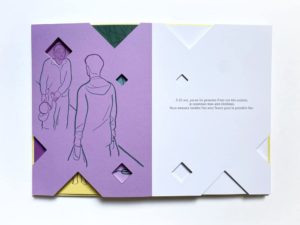

C’est que chacun des souvenirs évoqués est important : le premier souvenir, le premier fruit cueilli, la première peur, le premier amour, la première trahison, le premier grand voyage, le premier travail, jusqu’à la naissance d’un enfant et la répétition avec lui des étapes vécues. S’y ajoutent les liens d’amour. Dans les images esquissées au trait sur des fonds unis monochromes de différentes couleurs, on voit s’inscrire la silhouette de la mère, du père, du grand-père, de l’enfant, de l’épouse, etc.

L’album cartonné avec des découpes pourrait faire penser qu’il est principalement destiné à de très jeunes enfants, ce n’est pas le cas : il s’adresse à tous les âges. Les uns y verront ce que leurs parents ont parcouru, d’autres y trouveront un récit de leur vie, d’autres verront les étapes parcourues et celles qui restent à venir, avec un même esprit de sérénité et d’acceptation de ce que chaque printemps apporte ou enlève. Les étapes de la vie sont de plus choisies sans trop de conformisme : des expériences apparemment minimes étant mises sur le même plan que les étapes de la vie habituellement mises en avant. C’est ainsi une belle approche de ce qui peut composer une vie humaine.

parcouru, d’autres y trouveront un récit de leur vie, d’autres verront les étapes parcourues et celles qui restent à venir, avec un même esprit de sérénité et d’acceptation de ce que chaque printemps apporte ou enlève. Les étapes de la vie sont de plus choisies sans trop de conformisme : des expériences apparemment minimes étant mises sur le même plan que les étapes de la vie habituellement mises en avant. C’est ainsi une belle approche de ce qui peut composer une vie humaine.

La subtilité du jeu des découpes fait qu’on peut lire le livre à tout âge et de différentes manières. On peut l’aborder de façon linéaire ou en mettant en parallèle des expériences proches : les pages liées au grand-père, quoique éloignées sont ainsi rapprochées, comme celles de la rencontre avec un serpent, etc. Les parties évidées mettent en évidence sur plusieurs pages un même détail, l’avant dernier étant celui qui représente une main d’enfant tenant une main d’adulte, et le dernier faisant le lien entre la première et la peut-être dernière fraise sauvage (hommage à Bergman ?). Toute une vie en printemps, bellement et discrètement évoquée dans ce bel objet subtil à découvrir encore et encore…