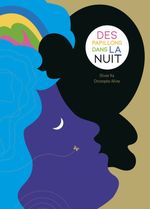

Des papillons dans la nuit

Olivier Ka – Christophe Alline

(Les Grandes Personnes) 2023

Sur l’écran noir de mes nuits blanches

Par Michel Driol

Les deux auteurs proposent ici un livre animé de rabats multiformes autour de la question de la nuit et de la peur du noir. Le narrateur y évoque les terreurs nocturnes, lorsqu’il pense que les meubles changent de place et se moquent de lui. Il suffit alors de fermer les yeux et de faire des grimaces pour être plus effrayant qu’eux. Mais les pensées sont là, qui planent, pensées qu’on peut attraper et qui emmènent le narrateur avec elles dans des univers lointains, dans le ventre d’un monstre ou dans l’espace intersidéral, comme une ode au pouvoir de l’imagination. Reste alors la solitude dans le lit, dans la nuit, loin des autres, sur un radeau entrainé par le courant pour une douce traversée de la nuit.

Les deux auteurs proposent ici un livre animé de rabats multiformes autour de la question de la nuit et de la peur du noir. Le narrateur y évoque les terreurs nocturnes, lorsqu’il pense que les meubles changent de place et se moquent de lui. Il suffit alors de fermer les yeux et de faire des grimaces pour être plus effrayant qu’eux. Mais les pensées sont là, qui planent, pensées qu’on peut attraper et qui emmènent le narrateur avec elles dans des univers lointains, dans le ventre d’un monstre ou dans l’espace intersidéral, comme une ode au pouvoir de l’imagination. Reste alors la solitude dans le lit, dans la nuit, loin des autres, sur un radeau entrainé par le courant pour une douce traversée de la nuit.

Le texte évoque bien un certain nombre de fantasmes liés à la nuit, à l’obscurité, lorsque l’imagination supplée la perception visuelle. C’est l’univers qui se transforme. Ce sont aussi toutes les peurs d’être enfermé, dans le noir, et l’on passe successivement du ventre du dragon à la grotte préhistorique, puis la caisse fermée, à la cave. Dans cet univers, le narrateur est à la fois acteur (nombre de phrases où « je » est sujet) ou jouet, jouet de ses pensées avec lesquelles se noue un scénario complexe fait d’abandon ou de domination. Le texte enfin propose un mouvement qui va de la peur de l’univers instable à la douce traversée de la nuit, du cauchemar à la paix, en acceptant le pouvoir de l’imagination.

Ce texte s’accorde avec le jeu des rabats, des formes et des couleurs. Dès la première page, le rabat propose des couleurs claires dans une page très sombre, opposant ainsi l’intérieur du personnage (dont l’esprit devient papillon) au sombre de la chambre dont on ne voit rien. Puis on traverse une nuit sombre, animée par le motif du papillon. Quant aux pensées, elles sont représentées par des papillons colorés sur un disque rotatif que l’on perçoit par fragments. Les rabats épousent au mieux les formes du monstre ou de la grotte qui se déploient au-delà de l’espace de la page. Petit à petit surviennent des couleurs plus claires, plus lumineuses, qui vont finir par devenir la vague, la mer que l’on traverse.

Un album qui fait la part belle à l’imaginaire et à un travail graphique original pour rendre compte de cette peur du noir, pour l’illustrer, et pour donner à percevoir la puissance infinie de l’imagination enfantine. Rien n’existe que dans l’esprit, c’est ce que dit cet album qui laisse bien entrevoir le pouvoir des métamorphoses, des rêves, des fantasmes, mais aussi des terreurs.