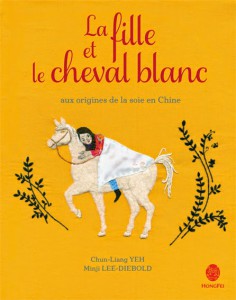

La Fille et le cheval blanc

Chun-Liang Yeh – Illustrations Minji Lee-Diebold

HongFei

Aux origines de la soie en Chine

Par Michel Driol

Une jeune orpheline, bien imprudente, promet à son magnifique cheval blanc de l’épouser s’il lui ramène de la guerre son père vivant. Ce que fait le cheval. Mais la jeune fille ne tient pas promesse…

Une jeune orpheline, bien imprudente, promet à son magnifique cheval blanc de l’épouser s’il lui ramène de la guerre son père vivant. Ce que fait le cheval. Mais la jeune fille ne tient pas promesse…

Chun-Liang Yeh adapte un conte étiologique du IVème siècle, où se mêlent l’amour (de la fille pour son père, du cheval pour l’héroïne) et la mort – (mort du cheval, mort de la jeune fille). Mais la peau du cheval et la jeune fille s’unissent pour se métamorphoser en un cocon, d’où nait le premier fil de soie. Le récit, écrit dans une langue volontairement très sobre, touchera les jeunes lecteurs : promesse absurde et transgressée, réaction quasi humaine du cheval, qui attend sa récompense, violence de la fille dans sa façon de se moquer de la dépouille du cheval jusqu’à ce que la punition terrible s’abatte sur elle, punition qui semble venir de la nature elle-même.

Les illustrations – de superbes broderies aux couleurs vives – évoquent souvent la Chine traditionnelle, mais savent aussi la transcender en étant parfois très proches de Chagall, dans les couleurs, ou dans la représentation de personnages du conte.

A la fin du livre, un petit dossier documentaire évoque les origines de la soie, et sa place dans le monde. On y explique en particulier les idéogrammes « fil » et « soie ».

Au delà d’un récit merveilleux sur les origines de la soie, ce conte cruel aborde, comme tous les contes traditionnels, la question des valeurs morales et du sens de la parole donnée et ouvre au lecteur un vaste champ d’interprétation et de rêve.

Il y a au moins deux histoires dans Docteur Parking. La première, qui occupe les trente premières pages de ce petit roman (65 p.), évoque les surprenants remèdes que ce drôle de médecin recommande à ses patients. A vrai dire, le docteur Parking n’a pas fait d’études de médecine et c’est à la faveur d’une méprise qu’il devient le médecin le plus écouté de la ville. Le docteur Parking est docteur en lettres ; son vrai métier, c’est l’attention aux langues. Il a fui son pays en guerre pour venir s’installer dans ce coin tranquille où il espère bien consacrer tout son temps aux livres de sa bibliothèque et aux enregistrements de dialectes et d’accents locaux. Est-ce l’exercice de sa spécialité ? un trait singulier de son caractère ? en tous cas le docteur Parking sait écouter les malades qui défilent chez lui. Il a beau leur dire qu’il n’est pas docteur, il sait aussi leur parler : « Il avait une manière de dispenser [ses conseils] qui vous obligeait à les suivre ». Il devine la bonne méthode de sevrage pour un confrère alcoolique et encourage la vendeuse harcelée par son patron à changer de travail pour soigner ses maux de ventre. Cette première partie est charmante : la magie envoutante du bon docteur invite à voir le monde autrement, à le soulager de ses tensions par un code de conduite plein de bon sens et d’équilibre mais qui paraît étrange et merveilleux, tellement il est contraire à nos habitudes.

Il y a au moins deux histoires dans Docteur Parking. La première, qui occupe les trente premières pages de ce petit roman (65 p.), évoque les surprenants remèdes que ce drôle de médecin recommande à ses patients. A vrai dire, le docteur Parking n’a pas fait d’études de médecine et c’est à la faveur d’une méprise qu’il devient le médecin le plus écouté de la ville. Le docteur Parking est docteur en lettres ; son vrai métier, c’est l’attention aux langues. Il a fui son pays en guerre pour venir s’installer dans ce coin tranquille où il espère bien consacrer tout son temps aux livres de sa bibliothèque et aux enregistrements de dialectes et d’accents locaux. Est-ce l’exercice de sa spécialité ? un trait singulier de son caractère ? en tous cas le docteur Parking sait écouter les malades qui défilent chez lui. Il a beau leur dire qu’il n’est pas docteur, il sait aussi leur parler : « Il avait une manière de dispenser [ses conseils] qui vous obligeait à les suivre ». Il devine la bonne méthode de sevrage pour un confrère alcoolique et encourage la vendeuse harcelée par son patron à changer de travail pour soigner ses maux de ventre. Cette première partie est charmante : la magie envoutante du bon docteur invite à voir le monde autrement, à le soulager de ses tensions par un code de conduite plein de bon sens et d’équilibre mais qui paraît étrange et merveilleux, tellement il est contraire à nos habitudes.