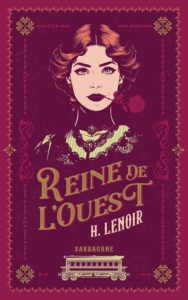

Reine de l’ouest

H. Lenoir

Sarbacane (« Roman Sarbacane »), 2024

Attention : explosif !

Par Anne-Marie Mercier

Quelle surprise ! Ce roman est un véritable feu d’artifice d’étonnements, de vivacité et d’insolence. On est prévenu dès le début, si on se donne la peine de tout lire : il est tout d’abord dédié « à tou.tes les neuroqueers qui aiment les pirates, les vampires et les cow-boys », lit-on avant le titre. La page suivante donne un « Avertissement »:

Quelle surprise ! Ce roman est un véritable feu d’artifice d’étonnements, de vivacité et d’insolence. On est prévenu dès le début, si on se donne la peine de tout lire : il est tout d’abord dédié « à tou.tes les neuroqueers qui aiment les pirates, les vampires et les cow-boys », lit-on avant le titre. La page suivante donne un « Avertissement »:

« Cet ouvrage contient des métaphores parfaitement ridicules ainsi que des scènes explicites. Parfois les deux en même temps. Le lecteur ou la lectrice est considéré.e comme averti.e. Toute ressemblance avec des personnages préexistants ne sera que le fruit d’une surabondance de clichés ».

Humour, autodérision, clichés, érotisme et déviances en tous genres sont parfaitement assumés. La page de titre donne comme sous-titre « un western dont vous êtes l’héroïne » : voilà pour le genre (littéraire) de base et la forme : c’est un livre contenant de nombreux parcours et chemins aléatoires. Il y a de multiples fins possibles aussi : dans l’une des séries, l’héroïne se marie après quelques petites péripéties et coule une vie tranquille dans les bois, ou bien… Personnellement j’ai fait un premier parcours de ce type, charmant mais donnant l’impression de passer à côté d’autres choses : il faut donc tirer plusieurs fils pour saisir toute la gamme des possibles. Mais quel plaisir qu’un livre qu’on peut reprendre encore et encore en étant toujours surpris.e et amusé.e.

L’autrice ayant décidé que, oui, la lecture est un jeu (Picard et Jouve, bonjour !), elle joue avec les genres aussi bien littéraires (western, roman d’éducation ou de formation, roman érotique, roman d’aventure…) qu’avec le genre : l’héroïne que « vous » êtes a des idées affirmées sur ce que c’est que d’être une femme, sur ce qu’elle peut, doit, veut, peut vouloir, être, etc., et elle fait un usage tantôt prudent tantôt débridé (pour ne pas dire déchainé) de sa liberté. On retrouve le goût de l’auteure pour les genres populaires. Elle avait dynamité magnifiquement le genre de la science-fiction avec Félicratie suivi de Battlestar botanica, une petite merveille, plus sage que celui-ci.

Tout commence comme un pastiche de roman pour jeune fille : ça se passe en Amérique, au XIXe siècle, « vous » avez laissé le chat de votre tante s’échapper et celle-ci, ne sachant plus quoi faire de cette orpheline encombrante, décide de la marier au plus vite ou de l’envoyer gagner sa vie comme institutrice à Cottonwood dans le Nebraska (ou infirmière dans le Montana, où il y a des ours et des trappeurs).

C’est le prologue (8 pages). Dès la fin du premier chapitre qui vous met dans le train (1 page et demie), vous devez choisir soit de parler à un charmant gentleman et alors d’aller vers le chapitre 12, soit de l’ignorer en jeune fille bien élevée et de vous rendre au chapitre 23. La suite dépend de vous : il y a mille possibilités et vous pouvez, selon vos choix – jeune fille bien élevée ou demoiselle audacieuse –, devenir institutrice et vous marier ou vivre une aventure torride avec le shérif, tomber amoureuse de la fille du maire, être enlevée par des hors la loi, devenir infirmière et épouser le docteur (ou pas), rencontrer des chercheurs d’or, frayer avec une tenancière de bordel, jouer (et gagner) au poker, etc. C’est vif (les chapitres sont très courts et on saute vite d’une situation à une autre), drôle, tendre et coquin. L’héroïne que vous êtes se tire de toutes les situations tout en accumulant les bourdes. On jongle avec les clichés du western et on s’amuse beaucoup !

Reste la question de « l’explicite » en littérature de jeunesse. Certains diront «pornographie», d’autres diront que l’explicite n’est pas la pornographie et que de toute façon les jeunes sont de plus en plus tôt exposés à des images véritablement pornographiques, alors autant faire des contrefeux : dans les quelques scènes effectivement explicites du roman, le sexe y est toujours joyeux, consenti, respectueux et cela n’a rien à voir avec l’atmosphère glauque des « New Romances » engluées dans les clichés d’une culture du viol. Mais rappelons-nous la polémique pour le gentil Tous à poil ! de Claire Franek et Marc Daniau (Editions du Rouergue, 2011) et le sérieux Bien trop petit de Manu Causse (Thierry Magnier, 2023), interdit à la vente aux mineurs par le ministre de l’intérieur. Ce livre, bien sûr n’affiche pas la mention de la loi de 1949 pour les publications pour la jeunesse, mais il a été sélectionné dans la liste des nominés pour le prix Vendredi. La question reste donc posée. Empoignades en perspective…

Pour creuser la question, c’est le moment de lire ou relire le livre tonique, instructif et utile de L’Aventure politique du livre jeunesse, par Christian Bruel.

Joshua Barckman est un bédéiste canadien bien connu par son compte Instagram « False Knees » dans lequel il met en scène des oiseaux et parfois d’autres animaux dans des cases chargées de philosophie et d’humour.

Joshua Barckman est un bédéiste canadien bien connu par son compte Instagram « False Knees » dans lequel il met en scène des oiseaux et parfois d’autres animaux dans des cases chargées de philosophie et d’humour.