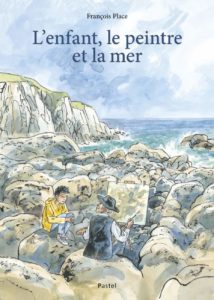

L’Enfant, le peintre et la mer

François Place

L’école des loisirs (Pastel), 2023

L’art à la mer

Par Anne-Marie Mercier

Le premier bonheur de cet album est qu’il permet de contempler en grand format de superbes aquarelles de François Place : rocs, vagues et écume offrent un régal de tracés et de nuances, autant que les collines vertes, les intérieurs et les personnages dans leurs expressions et attitudes.

Le premier bonheur de cet album est qu’il permet de contempler en grand format de superbes aquarelles de François Place : rocs, vagues et écume offrent un régal de tracés et de nuances, autant que les collines vertes, les intérieurs et les personnages dans leurs expressions et attitudes.

Comme le titre l’indique, il s’agit de la mer. Le narrateur et son père qui s’adonne à la pêche parcourent le bord de mer. On entre aussi dans une grotte marine ; l’adolescent y rencontre un peintre qui y travaille sur son chevalet. Cette rencontre l’amènera à découvrir l’école de dessin du village proche, l’infinie variété de l’art, l’amitié et peut-être l’amour.

La mère de l’enfant est l’autre personnage important de l’histoire. Au père qui affirme que si les artistes n’existaient pas, « le monde serait toujours le même. Il n’y a qu’à ouvrir les yeux », elle répond que « ce serait bien triste sans la poésie, la peinture, la photographie, la sculpture » (etc.). C’est aussi elle qui montre à son fils que le ciel peut être vert, que les formes peuvent se libérer des conventions, et même de la représentation. La belle Lisa ne pense pas autrement et, comme le peintre qui ouvre sa bibliothèque à tous, elle initie le narrateur à l’art, ses techniques, toutes ses facettes, son histoire. Rien n’est exposé de manière scolaire, tout passe par le dessin et les relations entre les personnages.

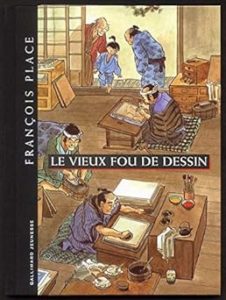

Enfin, l’autre belle surprise de cet album est la découverte d’un artiste et de son travail. Le peintre Ricardo Cavallo a servi de modèle pour le personnage du peintre de cette histoire. Son mode de travail, et notamment sa technique pour réaliser de très grands formats tout en pratiquant la peinture au chevalet dans la nature est mise en scène et une double page en fin d’album le présente. Comme il l’avait fait dans Le Vieux Fou de dessin, François Place met en scène la rencontre entre un peintre et un enfant pour présenter un artiste, alliant documentaire et récit.

Enfin, l’autre belle surprise de cet album est la découverte d’un artiste et de son travail. Le peintre Ricardo Cavallo a servi de modèle pour le personnage du peintre de cette histoire. Son mode de travail, et notamment sa technique pour réaliser de très grands formats tout en pratiquant la peinture au chevalet dans la nature est mise en scène et une double page en fin d’album le présente. Comme il l’avait fait dans Le Vieux Fou de dessin, François Place met en scène la rencontre entre un peintre et un enfant pour présenter un artiste, alliant documentaire et récit.