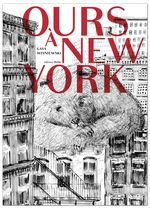

Ours à New York

Gaya Wisniewski

MeMo 2020

Retrouver ses rêves d’enfant

Par Michel Driol

Métro, boulot, dodo : voilà à quoi se résume la vie monotone d’Aleksander, à New York. Transparent, invisible parmi les invisibles, jusqu’au jour où il rencontre Ours, celui qu’il dessinait quand il était enfant. Philosophe, gourou, Ours l’interroge sur ce qu’est devenue sa vie, essaie de lui permettre de (re)prendre sa place dans le monde. Avec l’aide de Foxi, le vieux doudou d’Aleksander, il parvient à le faire réfléchir sur sa vie et à en changer le cours.

Métro, boulot, dodo : voilà à quoi se résume la vie monotone d’Aleksander, à New York. Transparent, invisible parmi les invisibles, jusqu’au jour où il rencontre Ours, celui qu’il dessinait quand il était enfant. Philosophe, gourou, Ours l’interroge sur ce qu’est devenue sa vie, essaie de lui permettre de (re)prendre sa place dans le monde. Avec l’aide de Foxi, le vieux doudou d’Aleksander, il parvient à le faire réfléchir sur sa vie et à en changer le cours.

La littérature de jeunesse réussie sait s’adresser aussi bien aux enfants qu’aux adultes, quitte à transmettre un double message. C’est le cas de cet album, dont la réception se fera bien évidemment en fonction de l’âge du lecteur. Pour les enfants, on a affaire à une belle histoire merveilleuse dans laquelle les jouets prennent vie, parlent, et rencontrent leurs propriétaires devenus adultes. Comme la preuve de la permanence d’un attachement, ils jouent pleinement le rôle d’objets transitionnels, rassurants, dans la jungle du monde. Ils y seront aussi sensibles à cette quête de tous les « petits riens » qui font grandir. Le lecteur adulte s’y interrogera forcément sur sa vie, sur ce qu’il a perdu de la magie de l’enfance, de ses espoirs et de ses rêves, et ces « petits riens » (représentés ici par un ours gigantesque, quand même !) qui peuvent l’inciter à changer le cours des choses. C’est cette question de la permanence de l’identité, de l’être, que questionne finement cet album. Il nous fallut bien du talent, chantait Brel, pour être vieux sans être adulte. Voilà un album qui incite à retrouver l’enfant en soi pour échapper à la grisaille du monde.

Le texte sait se mettre à la portée des enfants, faisant la part belle au dialogue, dans une langue simple et suggestive, qui pose peut-être plus de questions qu’elle n’apporte de réponses, laissant du coup chacun libre d’y répondre. Les illustrations sont un noir et blanc magnifique, dans lesquelles s’opposent les courbes d’Ours à la géométrie de la ville aux lignes verticales et horizontales. Jusqu’à ce qu’à la fin les courbes s’imposent dans la fête foraine et la pomme d’amour que mange Ours. Il faut enfin saluer la réalisation extrêmement soignée de l’album, la qualité de la quadrichromie pour un album en noir et blanc, qui fait ressortir la finesse du trait et les nuances de gris.

Un album sensible et métaphorique, pour évoquer le contraste entre la vie étriquée d’adulte et la splendeur des rêves enfantins.

Un chien s’inquiète pour son maitre, qui passe son temps à écrire. Il doit veiller à tout à sa place. Et puis, il trouve qu’il lui faudrait une compagne pour rompre sa solitude. Mais lorsque l’écrivain trouve sans lui l’âme sœur, le chien s’inquiète cette fois pour lui-même : cette compagne a un chien (ou une chienne ?) et cela ne va pas du tout.

Un chien s’inquiète pour son maitre, qui passe son temps à écrire. Il doit veiller à tout à sa place. Et puis, il trouve qu’il lui faudrait une compagne pour rompre sa solitude. Mais lorsque l’écrivain trouve sans lui l’âme sœur, le chien s’inquiète cette fois pour lui-même : cette compagne a un chien (ou une chienne ?) et cela ne va pas du tout.