La Fuite sans fin de Joseph Meyer

Claude Gutman

Gallimard 2022

Chasse à l’enfant…

Par Michel Driol

Né en Pologne, Joseph a fui avec son père les pogroms qui ont tué sa mère et ses frères. En 1933, bon élève, il est reçu au certificat d’études, mais son père, brutal, veut qu’il soit tailleur comme lui. Et de le lui expliquer à coups de ceinturon. Joseph fugue, pour rejoindre son oncle fourreur à Paris, qui le fait héberger dans une ferme dont le propriétaire martyrise deux enfants placés par l’assistance publique. Prenant leur défense, Joseph donne un coup de bêche sur la tête du fermier, est arrêté pour vagabondage et, après quelques péripéties judiciaires, envoyé à la colonie pénitentiaire de Belle Ile en Mer, puis d’Eysses, dont il ne sort que pour faire ses classes et participer à la drôle de guerre. Il déserte l’armée en déroute, s’engage par amour dans la Résistance, est capturé et renvoyé à Eysses, devenu prison pour politiques. Parvenant à s’évader, il se retrouve à la Libération à Paris. On laissera au lecteur le soin de découvrir par lui-même le dénouement…

Né en Pologne, Joseph a fui avec son père les pogroms qui ont tué sa mère et ses frères. En 1933, bon élève, il est reçu au certificat d’études, mais son père, brutal, veut qu’il soit tailleur comme lui. Et de le lui expliquer à coups de ceinturon. Joseph fugue, pour rejoindre son oncle fourreur à Paris, qui le fait héberger dans une ferme dont le propriétaire martyrise deux enfants placés par l’assistance publique. Prenant leur défense, Joseph donne un coup de bêche sur la tête du fermier, est arrêté pour vagabondage et, après quelques péripéties judiciaires, envoyé à la colonie pénitentiaire de Belle Ile en Mer, puis d’Eysses, dont il ne sort que pour faire ses classes et participer à la drôle de guerre. Il déserte l’armée en déroute, s’engage par amour dans la Résistance, est capturé et renvoyé à Eysses, devenu prison pour politiques. Parvenant à s’évader, il se retrouve à la Libération à Paris. On laissera au lecteur le soin de découvrir par lui-même le dénouement…

Avec un récit à la première personne, celle de Joseph, voilà un gros roman (plus de 300 pages) à l’écriture enlevée, alerte, qui se lit d’une traite tant on est pressé de connaitre la suite de cette aventure dans laquelle la petite histoire du héros croise la grande histoire. On retrouve tous les ressorts de ce qui a fait le succès de la littérature populaire, au sens noble du terme. Un personnage d’orphelin, au grand cœur, avec ses rêves, en butte à l’hostilité du monde. Des péripéties nombreuses, qui font qu’à chaque fois qu’il croit toucher au bonheur, le tragique survient, qui l’empêche de trouver la stabilité et l’épanouissement. On songe à Hector Malo, mais aussi à Alexandre Dumas – et ce n’est sans doute pas pour rien que Joseph lit chaque fois qu’il en a l’occasion Le Comte de Monte Cristo, au point de choisir le pseudo de Dantès… L’arrière-plan historique et politique est soigné et particulièrement bien documenté, tant dans les conditions de vie des enfants dans les colonies pénitentiaires que dans leur vocabulaire. Violence insupportable, brimades, injustice, tout ce que dénonçait le Prévert de Chasse à l’enfant est présent avec réalisme dans le roman qui le rend d’autant plus sensible que c’est une victime du système qui le décrit. L’arrière-plan politique apparait petit à petit, avec ces surveillants qui lisent l’Action Française, où l’on trouve les échos des manifestations anti-républicaines. Puis c’est le Front Populaire, découvert à travers la figure d’un menuisier communiste. C’est enfin la guerre et la Résistance, dans laquelle le héros se retrouve un peu par hasard et par amour, avec ses mouvements non encore unifiés, que le héros croise, sans vraiment savoir dans lequel il est engagé. Car, d’une certaine façon, Joseph est le jouet d’un destin qui s’acharne contre lui. Parmi les figures de brutes épaisses et inhumaines se détachent pourtant quelques « justes », véritables points de lumière dans un univers déshumanisé. Un policier parisien, deux menuisiers à Eysses, un compagnon d’armes, une institutrice résistante, un couple de cheminots résistants… Pas de manichéisme pourtant, car on retrouve dans le camp des bons, à la fin, d’autres hommes, juifs et résistants, aveuglés par leur propre idéologie et dont le comportement est tout aussi inhumain. C’est au final un beau roman d’initiation, picaresque et épique par certains côtés, qui montre comment se forge le caractère d’un adolescent à fleur de peau, impulsif, courageux qui découvre finalement ce que c’est qu’être un homme. C’est enfin un roman optimiste, à la fin presque heureuse, dans laquelle Joseph, revenu à son point de départ, trouve un nouveau sens à sa vie près une fuite sans fin.

Il faut dire enfin l’actualité de ce roman. Selon Lukács, un roman historique parle autant de la période historique qu’il décrit que de l’époque qui l’a vu écrire. Une époque où l’on trouve la justice des mineurs trop laxiste, une époque qui voit la montée des racismes – antijuif, anti-arabe, -, une époque qui voit la disparition des témoins directs de la Résistance, une époque qui constate, impuissante, la montée des extrêmes-droites en Europe… On ne saurait donc que trop en conseiller la lecture aux adolescents d’aujourd’hui et aux adultes.

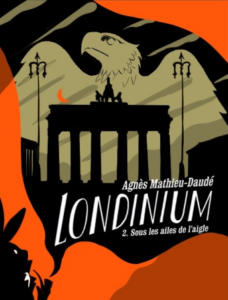

Londinium est un régal. Son héros, un lapin nommé Arsène (Arsène lapin, donc, ha, ha !), porte monocle et montre de gousset : on aura reconnu un hommage appuyé à Alice de Lewis Carroll, avec le héros de Maurice Leblanc, voila un drôle de mélange. Il n’aime rien tant que fumer un bonne pipe de lucernum dans la tranquillité du foyer confortable, c’est donc un genre de Hobbit aussi.

Londinium est un régal. Son héros, un lapin nommé Arsène (Arsène lapin, donc, ha, ha !), porte monocle et montre de gousset : on aura reconnu un hommage appuyé à Alice de Lewis Carroll, avec le héros de Maurice Leblanc, voila un drôle de mélange. Il n’aime rien tant que fumer un bonne pipe de lucernum dans la tranquillité du foyer confortable, c’est donc un genre de Hobbit aussi.