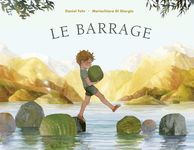

Le Barrage

Daniel Fehr – Mariachiara Di Giorgio (traduction de Laurence Gravier)

Editions des Eléphants 2024

Entre réel et imaginaire

Par Michel Driol

Faustine et Lily ont entrepris de construire un barrage près d’un étang. Arrive Eliot, le petit frère, qui vient les aider. Le barrage n’est jamais assez haut tandis que sur l’étang arrivent un bateau de pêche, Nessie, puis un vaisseau royal et un bateau de pirates. Tout ce beau monde contribue à la construction du barrage jusqu’à ce qu’Eliot veuille reprendre sa pierre… Et voilà le trio rentrant tout mouillé à la maison…

Faustine et Lily ont entrepris de construire un barrage près d’un étang. Arrive Eliot, le petit frère, qui vient les aider. Le barrage n’est jamais assez haut tandis que sur l’étang arrivent un bateau de pêche, Nessie, puis un vaisseau royal et un bateau de pirates. Tout ce beau monde contribue à la construction du barrage jusqu’à ce qu’Eliot veuille reprendre sa pierre… Et voilà le trio rentrant tout mouillé à la maison…

Les illustrations posent d’abord un décor unique, vu du même point de vue. Un paysage de montagnes illuminées, des arbres de part et d’autre, comme un rideau de théâtre, au milieu le lac et au premier plan les pierres constituant le barrage, sur toute la largeur de l’album qui exploite au mieux le format à l’italienne. Sur ce décor essentiellement réalisé à l’aquarelle se détachent, collés, les pierres et les personnages, accentuant encore l’illusion théâtrale. Tandis que les enfants s’activent, ils ne semblent pas d’abord remarquer ce qui arrive sur l’étang, l’illustration anticipant le texte, ou lui ajoutant des éléments absents. Tout se passe comme si les enfants, absorbés par leur tâche, ne voyaient pas ce qui se trame derrière eux, ou plutôt comme si leur imagination les entrainait dans un univers où les époques se confondent. Après une page sans texte où les enfants regardent enfin le lac et les bateaux, le texte, toujours aussi concis et vivant, reprend, intégrant cette fois-ci les navires dans le dialogue des enfants. Un roi imbu de lui-même qui refuse de contribuer au barrage, mais crie A l’aide quand arrive le bateau de pirates. Avec humour, les enfants renversent cet appel à l’aide pour « faire cesser les jeux idiots des pirates » et réclamer à tous de l’aide. Le barrage devient alors le lieu du projet partagé, le lieu de la paix, de la concorde… Utopie enfantine qui mêle les rôles, les époques, les statuts sociaux pour agir ensemble.

Alors que les illustrations anticipaient le texte, voilà que c’est le texte qui, au conditionnel, anticipe les illustrations pour amorcer la chute. Deux formules qui reviennent, C’aurait vraiment été une merveilleuse journée si… et annonce les catastrophes possibles. La destruction du barrage est illustrée de façon dynamique, avec un changement de perspective, l’eau emportant tout, enfants, pirates, pierres sur son passage. Qu’on se rassure, le retour à la maison, en dépit du texte menaçant, de la silhouette de dos de la mère, les mains sur les hanches, sur l’illustration, au premier plan, se passe si bien que les enfants se lancent un nouveau défi pour le lendemain, montrant que la construction du barrage devient un rituel. Mais le lecteur attentif aura repéré au mur une marine, une lampe couronne et surtout une silhouette très préhistorique dans le jardin, derrière la fenêtre. Où commence le réel ? Où s’arrête l’imagination ? L’album ne cesse de brouiller les pistes, comme dans les jeux enfantins où tout est possible.

Un album plein de rythme et de surprises, montrant que rien ne peut faire barrage à l’imaginaire enfantin !