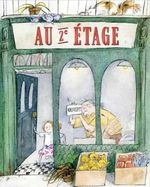

Au 2ème étage

JonArno Lawson – Illustrations de Qin Leng

D’eux 2023

Changer la vie…

Par Michel Driol

Une petite fille vit avec un de ses grands-parents, qui tient un magasin général dans un immeuble bien défraichi. Au second étage, il y a un appartement qu’il tente de louer. Mais, sans doute devant l’importance des travaux à effectuer, sept visiteurs renoncent. Un jeune couple se présente, et ce n’est que sur l’insistance de la petite fille que le grand-parent accepte de louer. Ce jeune couple se révèle bricoleur, rénove l’appartement, repeint la boutique dans laquelle il semble désormais travailler, et tout se termine par une fête sur le balcon.

Une petite fille vit avec un de ses grands-parents, qui tient un magasin général dans un immeuble bien défraichi. Au second étage, il y a un appartement qu’il tente de louer. Mais, sans doute devant l’importance des travaux à effectuer, sept visiteurs renoncent. Un jeune couple se présente, et ce n’est que sur l’insistance de la petite fille que le grand-parent accepte de louer. Ce jeune couple se révèle bricoleur, rénove l’appartement, repeint la boutique dans laquelle il semble désormais travailler, et tout se termine par une fête sur le balcon.

Voilà un album qui sort de l’ordinaire à plus d’un titre. D’abord, c’est un album sans texte, et ce doit bien être le premier que l’on chronique ici à indiquer un nom d’auteur qui n’est pas aussi illustrateur : c’est dire à quel point le travail sur le scenario a dû être important, et l’on aimerait bien savoir comment auteur et illustratrice ont collaboré. Les aquarelles de Qin Leng découpent la page, à la façon d’une bande dessinée sans cadre, jouant sur la taille des vignettes, les gros plans, les plans larges, comme une façon de donner à percevoir le temps qui passe. Avec beaucoup de délicatesse dans les détails, les couleurs, les illustrations disent à la fois la routine et les habitudes et le changement que le jeune couple apporte.

On pourrait en rester là si la dédicace « Pour les militants trans de tous les âges », signée de l’auteur, ne figurait en bonne place… Ce qui incite donc à relire, avec peut être un autre regard, l’album. Et d’abord constater le genre indifférencié du grand-parent : grand-père ? grand-mère ? Tout comme l’indifférenciation du genre du voisin (de la voisine ?), avec son éternel pantalon rouge à pois blancs. Quant au jeune couple de locataires, si l’une a bien tous les attributs de la féminité (jupe, cheveux longs), l’autre semble bien plus androgyne par sa silhouette, sa coupe de cheveux, ses vêtements. Il – ou elle – porte de façon discrète une ceinture aux couleurs de l’arc en ciel, et, sur une image, un bonnet aux mêmes couleurs. Quelles sont les raisons des réticences du grand-parent à leur louer la boutique ? Le fait qu’ils soient un couple interracial ? Transgenre ? Homosexuel ? On apprécie la délicatesse avec laquelle cela est montré avec finesse, tout comme le rôle de la petite fille qui semble avoir senti ce que ce jeune couple pouvait apporter. La volonté de l’album est de ne pas choquer son public, mais de procéder par allusions auxquelles, selon sa culture, son degré d’information on sera ou pas sensible.

Car, au fond, cet album est un plaidoyer, en acte, pour l’acceptation de la différence et l’abolition des préjugés. Il parle de relation intergénérationnelle, de transmission (physiquement d’une boutique, mais de bien d’autres choses en fait), de rénovation et de l’énergie nécessaire pour redonner la vie à une maison abandonnée, et il montre dans le dernier plan comment cette énergie, cette volonté de transformer la vie, se communique aux autres maisons. Tout ceci sans un seul mot – à l’exception d’une enseigne sur laquelle le mot Amis est rajouté à l’historique Lowell – Magasin général. C’est dire l’importance ici des actes, des attitudes, de ce que l’on fait ensemble. Ajoutons à cela, pour terminer, une allusion à une intrigue secondaire qui réunit la petite fille et un chat abandonné qui trouvera, lui aussi, une famille.

Qu’est-ce que faire famille aujourd’hui ? Qu’est-ce que vivre ensemble ? Comment faire revenir la joie et redonner vie ? Voilà un album qui, sans aucun texte, mais avec un scénario rigoureux, avec des illustrations précises, invite à s’interroger sur ces questions, avec optimisme, avec beaucoup de tendresse et avec un certain sens de la fête ! Un feel-good album, bien réconfortant pour défendre l’amour, l’amitié et la solidarité.

Avec un clin d’œil aux Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig, voici un album qui montre les émotions d’une jeune fourmi, Fourmiguette, avant le vol nuptial annuel des fourmis, alors qu’elle ignore au début de sa journée qu’elle y participera.

Avec un clin d’œil aux Vingt-quatre heures de la vie d’une femme de Stefan Zweig, voici un album qui montre les émotions d’une jeune fourmi, Fourmiguette, avant le vol nuptial annuel des fourmis, alors qu’elle ignore au début de sa journée qu’elle y participera.