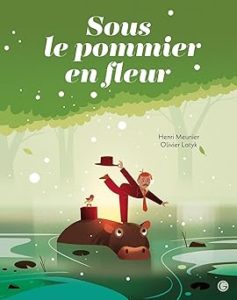

Sous le pommier en fleurs

Henri Meunier, Olivier Latyk

Grasset jeunesse, 2025

Mon ami l’hippopotame

Par Anne-Marie Mercier

Monsieur Bérard est un homme qui aime l’ordre. Sa vie est réglée comme une pendule. Il est comptable dans une banque, donc l’imprévu est exclu de sa pensée comme de sa vie, jusqu’au jour où son oncle Claude meurt en lui léguant son animal de compagnie, Arthur, un hippopotame.

Monsieur Bérard est un homme qui aime l’ordre. Sa vie est réglée comme une pendule. Il est comptable dans une banque, donc l’imprévu est exclu de sa pensée comme de sa vie, jusqu’au jour où son oncle Claude meurt en lui léguant son animal de compagnie, Arthur, un hippopotame.

Pris par le sens du devoir, Monsieur Bérard tente de faire face, et héberge l’animal dans son jardin, le nourrir. Mais bien vite, il constate que cela ne suffit pas : l’animal a besoin de davantage de soins, et surtout d’affection, de compagnie et de distractions.

Peu à peu la vie de Monsieur Bérard se transforme et l’on assiste à de nombreux épisodes cocasses : les deux amis faisant du ski à la montagne, le trajet de Monsieur Bérard vers son travail en centre-ville, à dos d’hippopotame, les promenades au parc où Arthur fait des blagues en imitant les chiens…

C’est toute une vie d’amitié, et enfin une ouverture à l’amour et à la naissance d’enfants. Mais, hélas, les hippopotames vivant moins longtemps que les humains, seule demeure la tombe de l’animal à la fin de l’album, une tombe sur laquelle un pommier a été planté en souvenir des jours de neige : Arthur adorait l’hiver alors que son ami préférait le printemps. Les pétales tombés du pommier en fleurs réunissent les deux saisons.

Les illustrations épousent le ton du texte : entre sérieux et humour, naïveté et poésie, elles nous font vivre la vie de ces amis et souhaiter d’avoir un oncle Claude qui force à sortir du cadre étroit que l’on s’est donné.