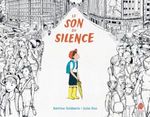

Le Son du silence

Katrina Goldsaito – Julia Kuo

HongFei 2023

Choses entre lesquelles se glisse le silence…

Par Michel Driol

Sur le chemin de l’école, à Tokyo, Yoshio est sensible à tous les bruits qui l’entourent. Une musicienne, qui accorde son koto, lui révèle que le plus beau son pour elle est le ma, le son du silence. Commence alors pour Yoshio une nouvelle quête, celle de ce son. Mais tout est tellement bruyant, même la nuit. Le lendemain matin, à l’école, il entend enfin ce son, pendant un court instant, et prend conscience qu’il avait toujours été là.

Sur le chemin de l’école, à Tokyo, Yoshio est sensible à tous les bruits qui l’entourent. Une musicienne, qui accorde son koto, lui révèle que le plus beau son pour elle est le ma, le son du silence. Commence alors pour Yoshio une nouvelle quête, celle de ce son. Mais tout est tellement bruyant, même la nuit. Le lendemain matin, à l’école, il entend enfin ce son, pendant un court instant, et prend conscience qu’il avait toujours été là.

Le ma, explique la dernière page, est un concept japonais qui, je crois, n’a pas son équivalent en Occident. Il désigne le moment où tous les musiciens, lors d’un concert, marquent un arrêt. Silence entre les sons, qui caractérise tous les arts du Japon, y compris la conversation. C’est ce silence entre deux bruits que Yoshio parvient à percevoir.

Le texte, plein de poésie, tout en douceur, se fait l’écho de tous les bruits que perçoit Yoshio, les énumérant, les décrivant, composant ainsi comme une symphonie de sons qui vont de celui de la pluie à celui des baguettes et des mastications au cours du repas. Yoshio se présente comme un amoureux des sons, qui, pour lui, parfois scintillent dans une correspondance très baudelairienne. Cette recherche, très zen, du ma est, de fait, pour Yoshio, une façon de percevoir non pas à l’occidentale que le silence qui suit une œuvre de Mozart est encore du Mozart, mais, à l’orientale, que ce qui confère de la valeur aux choses est ce quelque chose qui se glisse entre elles, quasi imperceptible, ce quelque chose comme l’insoutenable légèreté de l’être qui donne sens à tout. La leçon de la musicienne devient alors une leçon de vie, le début d’une quête à la fois initiatique, physique et philosophique.

Les illustrations, en double page, accompagnent ce mouvement vers une ascèse, nous faisant passer des couleurs vivres de la ville bruyante et animée, à l’espace intérieur de la maison, déjà plus dépouillé, puis à une salle de classe vide et en teintes d’une grande douceur. Le silence envahit aussi l’espace graphique, rendu visible par des couleurs dans lesquelles peuvent s’intégrer, à la fin, les autres personnages. Comme en écho à l’illustration de couverture, la dernière illustration montre le héros seul au milieu d’une foule, en noir et blanc sur la couverture, foule qu’on devine bruyante en pleine rue, et, à la fin dans la salle de classe, dans des teintes plus sépia, foule qu’on devine plus calme, laissant dans les deux cas au héros l’espace libre du silence qui s’installe dans les interstices. Beau travail d’adaptation graphique d’un concept !

On appréciera aussi dans cet album ce qu’il montre de la culture japonaise, de ses rues, de ses magasins, des costumes des écoliers, tout cela représenté dans des illustrations qui, au-delà de leurs couleurs symboliques, ont un aspect documentaire très précis.

La dernière page est une invitation à collecter les sons, ceux de l’album et d’autres encore, peut-être à la façon d’un des inventaires des notes de chevet d’une autre autrice japonaise du Xème siècle, Sei Shōnagon.