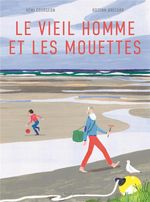

Le vieil Homme et les mouettes

Rémi Courgeon – Rozenn Brécard

Seuil Jeunesse 2023

Martin, ou le souvenir d’enfance

Par Michel Driol

Enfant, le narrateur était fasciné par un pêcheur à pied, Martin Lenchanteur, suivi par une foule d’oiseaux de mer. Mais il n’osa jamais lui demander son secret. Devenu adulte, longtemps après la mort du mystérieux pêcheur, le narrateur rencontre son frère, qui lui explique tout.

Enfant, le narrateur était fasciné par un pêcheur à pied, Martin Lenchanteur, suivi par une foule d’oiseaux de mer. Mais il n’osa jamais lui demander son secret. Devenu adulte, longtemps après la mort du mystérieux pêcheur, le narrateur rencontre son frère, qui lui explique tout.

Ce qui frappe d’abord dans l’écriture de cet album, c’est le ton de la confidence, peut-être autobiographique. Le narrateur, dont on découvre, en effet, à la fin, qu’il s’appelle Rémi, s’adresse à un lecteur pour partager avec lui le souvenir d’un homme qui l’a marqué enfant. Un original, solitaire, qui pêche et dont personne ne mange le fruit de la récolte. Un marginal, timide, vivant à l’écart, dont le nom sonne comme un paronyme de Merlin l’Enchanteur. Toute la première partie du récit le présente, épié par un gamin aux lunettes rouges, tantôt seul, tantôt au milieu d’une foule d’autres pêcheurs. C’est d’abord l’histoire d’un silence, d’une question non posée, de la fascination éprouvée par un enfant qui n’ose pas faire le premier pas et demander. Par crainte ? Par timidité ? Jusqu’à ce qu’il soit trop tard, et que l’homme meure. Sa longue silhouette s’est fondue dans les souvenirs flous d’une enfance qu’on croit avoir rêvée. Belle phrase que celle-ci, qui dit tout, avec poésie, avec simplicité, du temps qui passe, de l’oubli, de la nostalgie de l’enfance. Cette phrase marque la fin de la première partie. Après une ellipse, on retrouve le narrateur adulte, confronté à un nouveau mystère. La cabane est ouverte, et habitée par un homme qui ressemble en tous points à Martin. Son frère, qui va, à son tour, raconter l’enfance de Martin et révéler la raison pour laquelle les mouettes le suivaient. Pourtant, lorsque le narrateur tente de faire la même chose, rien ne se passe, et il se trouve confronté au même mystère, au même secret, bien gardé par le Mont Saint Michel.

Sans doute cet album évoque-t-il deux enfances, celle du narrateur, puis celle de Martin. Pour autant, il évoque surtout le mystère de cette relation particulière aux oiseaux, relation dont on n’aura pas l’explication rationnelle car, en reproduisant les mêmes gestes, le narrateur n’arrive à rien. C’est bien de là que provient la magie de l’album : il est des questions auxquelles on ne peut avoir de réponse. Cette magie, ce mystère sont renforcés par le décor féérique de la baie du Mont Saint Michel, magnifiquement représentée par Rozenn Brécard, dans des tons marron et bleu, laissant toute leur place au blanc et aux reflets. Ce qui frappe aussi dans cet album, c’est l’importance de la ligne horizontale qui sépare le ciel de la mer, ligne évoquée par la première phrase du texte, et presque toujours représentée dans les illustrations, comme une façon symbolique de séparer deux mondes, deux espaces que les oiseaux et Martin réunissent dans de superbes plans, comme une façon de montrer le statut à part de cet homme.

Un album plein de merveilleux pour évoquer le lien entre l’homme et les oiseaux, entre le naturel et le surnaturel, entre l’enfance et l’âge adulte, en un lieu chargé d’histoire et de magie qu’est la baie du Mont Saint Michel, magnifiée ici tant par la poésie du texte que par la qualité des illustrations.