L’Étoile de Mo

Jeonju Chai

Traduit (coréen) par Elvire Beaule

hélium, 2025

Des Lumières

Par Anne-Marie Mercier

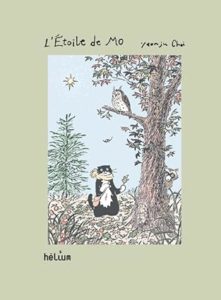

C’est d’abord un charmant petit livre, cartonné, à l’allure un peu ancienne, avec en couverture une image centrale qui reprend un peu tous les éléments de l’histoire, tout cela dans de jolies teintes pastels.

C’est d’abord un charmant petit livre, cartonné, à l’allure un peu ancienne, avec en couverture une image centrale qui reprend un peu tous les éléments de l’histoire, tout cela dans de jolies teintes pastels.

Mo est un chaton qui, un peu comme celui d’Ivan Pommaux, part seul dans la nuit. Il est en quête d’une lumière, du moins le croit-t-il. Il découvrira une nouvelle indépendance, mais aussi la force des amitiés, la richesse, des rencontres, le plaisir de l’exploration, le courage des épreuves surmontées.

Le sous-titre de l’histoire la désigne comme des « aventure forestières », et c’est bien dans ce contexte que tout se déroule : la nuit, l’automne, tout dort, sauf notre petit chaton. Réveillé, il voit par la fenêtre, une lumière « qui semble lui sourire. On dirait presque qu’elle l’appelle ». Après avoir laissé un mot à ses parents (lettres, bâton, formidable), et avoir pris son écharpe – tout cela est dans un contexte très anthropomorphique : les animaux de la forêt ont des maisons creusées dans les arbres, des bibelots et quelques vêtements ou accessoires (une touche de Beatrix Potter?) – il part à la recherche de cette « étoile souriante ».

Il rencontre le bienveillant grand-père hibou et fait des recherches dans sa bibliothèque. Celui-ci lui trouve Mo peu prévoyant. Il lui donne une carte de la Forêt Bleu-nuit et des provisions. A l’étape suivante, des mésanges, très organisées, comme le hibou, lui donnent des conseils et quelques provisions. Puis ce sera un écureuil en haut-de-forme qui lui donnera des rudiments de bonnes manières et des glands, un raton-laveur restaurateur, etc., jusqu’aux rennes du Père Noël, qui font la fête en attendant d’être trop pris par leur travail de la fin de l’année. Tous le mettent en garde contre l’ours qui vit au fond du bois, gigantesque et puant. Bien sûr, Mo rencontrera, l’ours et ce sera une belle surprise, on n’en dira pas plus.

C’est un petit conte parfait, une randonnée comportant beaucoup de variations, et une jolie réflexion sur les idées toutes faites, les mauvaises réputations, et la nécessité de l’entraide. Les illustrations sont une merveille de délicatesse et de drôlerie. Ce petit chat est très expressif et charmant. Le texte s’inscrit de manière très variée dans les pages : on trouve aussi bien des images en pleine page que des images séquentielles, des vignettes qui se promènent autour de fragments de texte. Représentation du « réel » et vision du fantasme apparaissent souvent conjointement. Si le noir et blanc domine, mettant bien en valeur la fourrure du chat, il est rehaussé aussi de touches de couleurs pastels et l’ensemble est très joli et raffiné.

Magnifique !