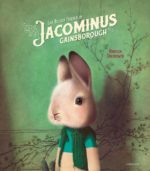

Les Riches Heures de Jacominus Gainsborough

Rébecca Dautremer

Sarbacane, 2018

Le Très Riche Album de Rébecca Dautremer

Par Anne-Marie Mercier

« Les Riches Heures » évoque un ouvrage médiéval, un livre d’heures enluminé. Mais Rébecca Dautremer nous livre ici une version toute laïque de ce calendrier : on y égrène le temps : non pas des mois mais des années, celles vécues par le héros, de sa naissance à sa mort. Une vie « riche » non parce qu’elle est exceptionnelle, mais parce qu’elle a été vécue pleinement et longuement. C’est ainsi que, avant de s’endormir pour la dernière fois, Jacominus fait le bilan de son passage : « je n’ai pas été un héros, et ma vie a été simple. Ce fut une petite vie, vaillante et remplie. Une bonne petite vie qui a bien fait son travail. Je t’ai bien aimé ma petite vie ».

« Les Riches Heures » évoque un ouvrage médiéval, un livre d’heures enluminé. Mais Rébecca Dautremer nous livre ici une version toute laïque de ce calendrier : on y égrène le temps : non pas des mois mais des années, celles vécues par le héros, de sa naissance à sa mort. Une vie « riche » non parce qu’elle est exceptionnelle, mais parce qu’elle a été vécue pleinement et longuement. C’est ainsi que, avant de s’endormir pour la dernière fois, Jacominus fait le bilan de son passage : « je n’ai pas été un héros, et ma vie a été simple. Ce fut une petite vie, vaillante et remplie. Une bonne petite vie qui a bien fait son travail. Je t’ai bien aimé ma petite vie ».

On le suit de la naissance à la mort : une famille aimante avec plein d’amis (ils remplissent les pages, notamment les pages de garde, légendées, où l’on peut jouer à les reconnaitre, à se souvenir des liens de parenté et d’amitié), un accident qui le laisse estropié, des difficultés à trouver sa place à l’école et ailleurs, des difficultés à rester en place et donc des voyages, des progrès dans la compréhension des autres, dans le rapprochement avec Douce, celle qu’il préfère, des moments où le quotidien s’impose et oblige à renoncer à ses propres rêveries pour répondre aux demandes du réel, notamment à travers ses enfants, du temps pour comprendre que l’on change et que le temps passe… C’est un mini traité de la « vie bonne », pas très facile et ordinaire, mais portée par l’affection, le courage et l’attention.

Rébecca Dautremer a pris pour un héros un personnage animal : malgré son nom (Jacominus Stan Marlowe Lewis Gainsborough), Jacominus est un petit lapin : mais ce n’est nullement une façon de se lancer dans les « histoires de lapin » dénoncées par Christophe Honoré dans Le Livre pour enfants, il n’y a rien de niais ni de futile. Tous les personnages sont des animaux (lapins, poules et coqs, chiens et chiennes, chèvres et boucs…) mais ils sont fortement anthropomorphisés et vivent dans des décors urbains, des maisons, des paysages travaillés. Ils vivent des vies d’hommes : école, voyage en mer, guerre…

Enfin, les images inscrivent ces « heures » dans l’histoire et dans l’histoire de l’art : les jeux d’enfants dans la neige évoquent Brueghel, des paysages font penser à Seurat, à Eugène Boudin (à moins qu’il faille chercher du côté du cinéma (Ma Loute de Bruno Dumont ?), une vue urbaine à Hopper, une scène de guerre dans la neige a un air de déjà vu (campagne napoléonienne ?), la page qui se lit verticalement est sans doute proche d’une illustration d’Alice au pays des merveilles… et bien d’autres encore qu’il faudrait chercher si l’on voulait tout savoir de la fabrique de l’album.

Mais il n’est pas besoin de chercher si loin pour tirer de la lecture et de la contemplation un plaisir parfait, que ce soit celui des enfants ou celui des adultes. C’est un grand album, aussi bien par sa taille (le format est haut et plus large que d’ordinaire en proportion, ce qui donne des doubles pages proches du panorama), par son sujet, par la richesse, la variété et la beauté de ses images, par la simplicité et la musicalité du texte.

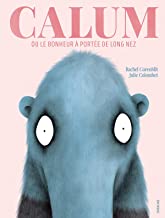

Un tamanoir, ce n’est pas forcément noir depuis le poème de R. Desnos et ses tamablancs, tamableus, tamagris… Ici, ils sont bleus ou parme, et ils s’appellent Calum (prononcer Côlm), Ralum, Paluma Picassa (peintre célèbre), Krakum Luna (célèbre astronaute), Laluma, Baluma… tandis que les fourmis (noires, brunes, rouges…) s’appellent Louis, José, Marcello et Marcella, Sophie, Fofie et Sossie. Il y a parmi elles/eux, comme chez les tamanoirs, des explorateurs/trices, des surfeuses, des artistes… , et surtout il y a Dorothée, la préférée de Calum, le tamanoir ami des fourmis.

Un tamanoir, ce n’est pas forcément noir depuis le poème de R. Desnos et ses tamablancs, tamableus, tamagris… Ici, ils sont bleus ou parme, et ils s’appellent Calum (prononcer Côlm), Ralum, Paluma Picassa (peintre célèbre), Krakum Luna (célèbre astronaute), Laluma, Baluma… tandis que les fourmis (noires, brunes, rouges…) s’appellent Louis, José, Marcello et Marcella, Sophie, Fofie et Sossie. Il y a parmi elles/eux, comme chez les tamanoirs, des explorateurs/trices, des surfeuses, des artistes… , et surtout il y a Dorothée, la préférée de Calum, le tamanoir ami des fourmis.