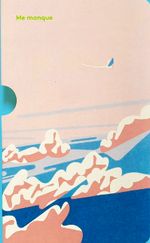

Anse rouge

Sandrine Caillis

Editions Thierry Magnier 2022

Retour à Noirmoutier

Par Michel Driol

Etudiante en communication, Marie quitte précipitamment Paris à la réception d’un SMS « Viens ». Elle se retrouve à Noirmoutier, en plein hiver, et y revit les quatre étés qu’elle y a passés, entre ses 9 et 14 ans. C’est là qu’elle a fait la rencontre d’un frère et d’une sœur, Augustin et Joséphine, d’une classe sociale bien supérieure à la sienne, deux enfants qui l’attirent, irrésistiblement.

Etudiante en communication, Marie quitte précipitamment Paris à la réception d’un SMS « Viens ». Elle se retrouve à Noirmoutier, en plein hiver, et y revit les quatre étés qu’elle y a passés, entre ses 9 et 14 ans. C’est là qu’elle a fait la rencontre d’un frère et d’une sœur, Augustin et Joséphine, d’une classe sociale bien supérieure à la sienne, deux enfants qui l’attirent, irrésistiblement.

On est saisi, dès les premières lignes, par l’écriture de ce roman. Des phrases, sèches, précises, sans concession. Rien de trop pour dire un monde gris, pour dire le mal de vivre, pour dire la souffrance. Intus, et in cute, réellement… Des phrases qui savent aller à l’essentiel, en se dépouillant de tout superflu, des phrases dans lesquelles les images ne sont pas de futiles ornements. C’est un roman dans lequel la narratrice tente de comprendre les mécanismes de la fascination et de l’emprise au cours de chapitres qui font alterner souvenirs du passé et récit du présent, étés et hiver. Emprise qui va jusqu’à la destruction de la victime, Marie, que l’on voit, dans le premier chapitre, incapable d’avoir des rapports simples et confiants avec les autres. Dès lors, le roman apparait comme une auto-analyse pleine de finesse, une tentative de comprendre, de se comprendre, pour dire non et se reconstruire. Saluons la fin, optimiste, du roman, qui sonne comme une libération, une sortie de Noirmoutier par le haut (le pont et non le passage du Gua).

Tout oppose Marie à Joséphine et Augustin. Elle, petite fille unique, vivant avec ses parents ses premières vacances à la mer, au camping. Enfant protégée (à 9 ans, elle est transportée dans la petite charrette derrière le vélo), surveillée (son espace sur la plage se réduit à celui des serviettes étendues). Enfant d’un milieu social modeste, vivant dans un lotissement. Et eux, beaux, bronzés, dominateurs, entourés d’une foule d’enfants qui leur obéissent, lancés dans des activités qui lui paraissent interdites, naturellement distingués et sûrs d’eux. Ils habitent dans une villa, de famille depuis des générations, dominant (au sens propre et figuré) la plage, sous la surveillance d’une grand-mère imbue de sa supériorité. Alors que Marie tente de se faire accepter par ces enfants, ils se jouent d’elle. Mépris – voire haine de classe – sont décrits par une série d’anecdotes violentes et très concrètes qui illustrent avec force des comportements qui vont de l’ignorance à la maltraitance, de la moquerie au mensonge. La force du roman est de montrer l’innocence et la naïveté de Marie qui, par toute une série de stratagèmes, de ruses, de volontés, ne peut pas renoncer à son désir de devenir l’amie au moins d’Augustin, au cours de ces quatre étés qui la font passer de l’enfance à l’adolescence, des jeux de sable aux premiers émois amoureux, en traversant le divorce de ses parents. Sa force repose aussi sur le regard sans pitié de sa narratrice, montrant toute la cruauté dont elle a été victime (consentante, telle est la question ?), montrant toute la violence des rapports de classe, d’autant plus cruels, insupportables, qu’ils sont l’œuvre d’enfants. Cela passe par les mots, les silences, les attitudes, les corps aussi. Les corps magnifiques d’Augustin et Joséphine qui s’opposent au corps chétif de Marie.

Un roman très fort, que l’on lit d’une traite, et qui ne laissera pas ses lecteurs indifférents. Pour le lecteur adulte, ce roman s’inscrira dans la lignée des théories de Pierre Bourdieu (la distinction), mais aussi dans le droit fil des textes de Didier Eribon ou d’Annie Ernaux, tout en marquant sa singulière originalité. Pour le lecteur adolescent, ce sera sans doute la découverte de mécanismes d’emprise, emprise liées aux rapports de domination à la fois sociale et sexuelle. Augustin, comme Don Juan, n’est autre qu’un grand seigneur méchant homme…

Lilune, ainsi nommée parce qu’elle est née un soir de pleine lune, ne pleure pas, mais ne parle pas non plus. A la place, elle fait danser ses mains. On pense qu’elle a donné sa langue au chat, ce qui incite ce dernier, Solal, à emmener Lilune à la recherche d’une langue. Sur la route, ils rencontrent un noisetier, un coquelicot, une truite, un coquillage qui chacun donnent quelque chose à Lilune. De retour à la maison, c’est une danse des mains et des doigts qui permet à Lilune et à ses parents de se parler.

Lilune, ainsi nommée parce qu’elle est née un soir de pleine lune, ne pleure pas, mais ne parle pas non plus. A la place, elle fait danser ses mains. On pense qu’elle a donné sa langue au chat, ce qui incite ce dernier, Solal, à emmener Lilune à la recherche d’une langue. Sur la route, ils rencontrent un noisetier, un coquelicot, une truite, un coquillage qui chacun donnent quelque chose à Lilune. De retour à la maison, c’est une danse des mains et des doigts qui permet à Lilune et à ses parents de se parler.