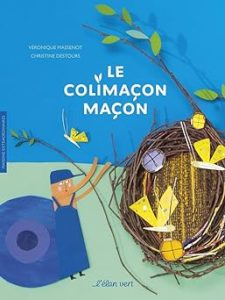

Le Colimaçon maçon

Véronique Massenot, Christine Destours

L’élan vert (Pont des Arts), 2023

Une randonnée autour des petites bêtes entre poésie et architecture

Par Edith Pompidou-Séjournée

Avec le titre et l’illustration de la première de couverture, le ton est donné : balade dans la nature entre réalisme et imaginaire parsemée de jeux de mots. En effet, il ne s’agit pas d’un vulgaire escargot mais d’un colimaçon. Cette dénomination peu courante et soutenue, qui lui confère automatiquement sa profession de manière drôle et poétique, est reprise au fil des pages accompagnée d’un vocabulaire précis et recherché sur le monde des insectes mais avec une construction toute en légèreté. De même, les illustrations foisonnent de détails, elles sont faites avec une multitude de collages de papier aux couleurs vives et saturées et de petits objets de récupération dont la plupart sont issus de la nature.

Avec le titre et l’illustration de la première de couverture, le ton est donné : balade dans la nature entre réalisme et imaginaire parsemée de jeux de mots. En effet, il ne s’agit pas d’un vulgaire escargot mais d’un colimaçon. Cette dénomination peu courante et soutenue, qui lui confère automatiquement sa profession de manière drôle et poétique, est reprise au fil des pages accompagnée d’un vocabulaire précis et recherché sur le monde des insectes mais avec une construction toute en légèreté. De même, les illustrations foisonnent de détails, elles sont faites avec une multitude de collages de papier aux couleurs vives et saturées et de petits objets de récupération dont la plupart sont issus de la nature.

C’est un album en randonnée sur la semaine, chaque jour le petit escargot bricoleur va construire une maison adaptée à l’un de ses amis et la structure se répète comme dans une ritournelle qui permettrait de mieux connaître les insectes rencontrés. Chaque maison aussi originale que luxuriante est surtout le reflet d’une œuvre architecturale singulière dont les détails sont explicités à la fin du livre. Le lundi, la maison « idéale » des abeilles se rapproche du Palais du Facteur Cheval ; le mardi, la demeure de la coccinelle ressemblera à La maison de celle qui peint de Danielle Jacqui ; le mercredi c’est un mélange du Cyclope de Jean Tinguely et de La tour aux figures de Jean Dubuffet qui constitue la tour fabriquée pour les fourmis ; le jeudi, il s’agira d’une caverne pour les gendarmes aussi peu rassurante que l’entrée du Musée Georges Tatin qu’il a lui-même conçue ; le vendredi pour que la chenille puisse se transformer en papillon, elle aura un pavillon en forme de cocon comme les structures éphémères nommées Plaisirs simples par Patrick Dougherty. Le samedi, le colimaçon rassemble tout ce qui lui reste pour construire une salle des fêtes à la façon de Pierre Avezard et son Manège, dans laquelle tous pourront s’amuser. Le dimanche ? Le petit maçon se repose évidemment, dans sa coquille qui lui sert de maison et se transforme à l’occasion en un gros édredon étoilé. Puis, il va au musée tout en chantant « Girouette, galipette »… La boucle est bouclée, l’illustration le montre dans un avion comme le petit homme de la chanson…

Ce magnifique album, aux références multiples, peut donc s’adresser à de nombreux lecteurs des plus petits aux plus grands entre promenade musicale de l’escargot dans un univers enfantin et découverte d’installations architecturales contemporaines françaises de l’Art Brut notamment, à travers le mode de vie de certains insectes.