L’ile sous la mer, Histoires naturelles

Xavier Laurent Petit, Ill, Amandine Delaunay

L’école des loisirs, neuf, 2021.

Ravages des guerres, celles des hommes et celles de la nature et résistance

Maryse Vuillermet

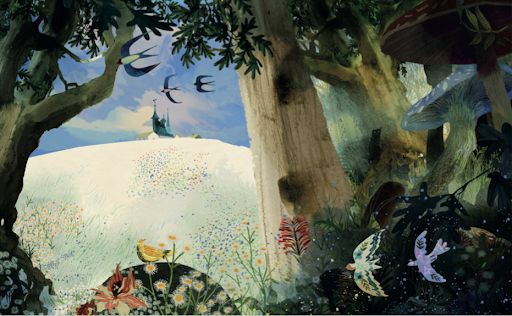

Marco, le jeune narrateur de cette histoire, bégaye et n’est pas bon en calcul mais il connaît tout de son île, les dunes, les vents, les cachettes et surtout les oiseaux, ses amis, dont il sait imiter les chants et comprendre les messages. Les mots qu’il invente en bégayant, ses difficultés à l’école et le harcèlement dont il est victime le rendent touchant.

Marco, le jeune narrateur de cette histoire, bégaye et n’est pas bon en calcul mais il connaît tout de son île, les dunes, les vents, les cachettes et surtout les oiseaux, ses amis, dont il sait imiter les chants et comprendre les messages. Les mots qu’il invente en bégayant, ses difficultés à l’école et le harcèlement dont il est victime le rendent touchant.

On est en 1917, les jeunes hommes de l’ile s’engagent pour la guerre en Europe, le frère de Marco, Tom, et le frère de sa meilleure amie, Magda, partent.

Une nuit, la tempête souffle si fort que les bâtiments du port, les maisons sont noyés. L’île semble s’enfoncer. L’institutrice essaie de comprendre ce qui se passe et mesure l’ile à l’aide de Marco, ses conclusions sont formelles, l’ile s’enfonce de plus en plus. Peu à peu, les habitants, dont les parents de Magda, décident de partir. Marco est très malheureux.

Ce récit mêle habilement documentaire et fiction car il est construit à partir de faits réels. Et la fiction est très attachante. Chaque personnage est traité avec soin, l’institutrice, la mère de Marco, sa meilleure amie Magda, son pire ennemi Bill Leroux… La tragédie affleure, l’absence des jeunes hommes partis à la guerre, les drames de la mer et celui de l’exil sont terribles mais la magie de certains instants dans les dunes au milieu des oiseaux, quand les oiseaux soufflent la solution à Marco et les illustrations tendres et drôles d’Amandine Delaunay permettent de s’en évader.

Ce petit roman mêle donc habilement chagrins et joies, désastres et résistance, Tom parti à la guerre mais qui envoie des lettres pleines de fautes d’orthographe et d’amour fraternel, les deux enfants séparés puis réunis par la disparition de l’île, l’institutrice inquiète pour son fiancé aviateur qui le retrouve à la fin de la guerre et ce dernier offre aux enfants un voyage en avion au-dessus de l’ile noyée devenue refuge des oiseaux, le méchant harceleur Bill Leroux, à la mort de son frère, devient enfin gentil… une montagne russe d’émotions fortes, donc un bon roman.

A noter qu’un podcast documentaire sur le même sujet est joint : L’île sous la mer de Camille Juzeau

Les petites poupées mangeuses de chagrins que l’on met sous l’oreiller pour se réveiller serein sont proches de ces poupées Kachiwas en bois, réalisées par les Indiens Pueblos du Nouveau-Mexique pour leurs enfants. Elles incarnent des esprits élémentaires qui vont les protéger et les guider.

Les petites poupées mangeuses de chagrins que l’on met sous l’oreiller pour se réveiller serein sont proches de ces poupées Kachiwas en bois, réalisées par les Indiens Pueblos du Nouveau-Mexique pour leurs enfants. Elles incarnent des esprits élémentaires qui vont les protéger et les guider.