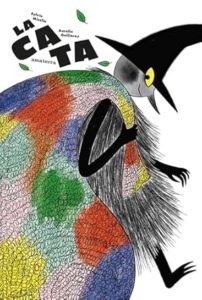

La Cata

Sylvie Misslin et Aurélie Guillerey

Amaterra, 2025

Catastrophe et résilience

Par Lidia Filippini

La narratrice, une petite fille, vit tranquillement avec sa mère dans leur petite maison au bord de la mer. Le papa est loin, peut-être en mer justement. La petite fille pense à lui, elle lui écrit des lettres.

La narratrice, une petite fille, vit tranquillement avec sa mère dans leur petite maison au bord de la mer. Le papa est loin, peut-être en mer justement. La petite fille pense à lui, elle lui écrit des lettres.

Mais un jour, « une créature noiraude et costaude » sonne à la porte. C’est la Cata ! Au début, la mère tente de lui résister, mais c’est peine perdue. Peu à peu, la Cata prend ses aises. Dans son grand sac, elle fait disparaître tout ce qui faisait la joie à la maison, à commencer par le pinson perché sur l’épaule de la maman. Finis les coussins multicolores, les gâteaux au chocolat, le parfum des roses et le ronronnement du chat… la vie des personnages devient grise et sans saveur. Heureusement, alors que tout semble perdu, un petit bonhomme maigrichon et affamé sonne à son tour. C’est Espoir. Il va falloir prendre soin de lui pour le sauver.

C’est un album en tout point parfait qui aborde avec une grande délicatesse des thèmes difficiles. On ne sait pas exactement à quelle « cata » sont confrontées la mère et l’enfant. Le père a-t-il disparu en mer ? Est-il mort ? Chacun y mettra ce qu’il a envie d’y mettre – en fonction de son âge et de son vécu. Mais ce qui compte ici, c’est surtout de la manière de réagir face aux malheurs qu’on rencontre. La mère et l’enfant traversent les quatre étapes du deuil : le déni (« On va faire comme si elle n’existait pas [cette] cata. »), la colère (« Maman Pinson s’est fâchée. Elle a insulté la Cata. »), la dépression (« Nos cœurs étaient glacés, mais nos mains, nos jambes continuaient à bouger. ») et enfin l’acceptation, avec l’arrivée d’Espoir.

La dépression, surtout, est suggérée d’une manière subtile et poétique. Les cinq sens sont comme engourdis quand la Cata enferme dans son grand sac à la fois les couleurs, les goûts, les odeurs et les bruits familiers agréables. La vie continue, parce qu’il faut bien aller travailler, se rendre à l’école, manger… mais c’est une existence dépourvue de joie, comme mécanique. L’histoire s’est arrêtée, comme le laisse entendre le fait que la mère lise sans arrêt la même page de son livre.

Et puis, il y a Espoir. Il est maigre, il a besoin d’amour. Il est comme un petit garçon perdu. La mère ne peut pas résister, elle le prend dans ses bras, le cajole, le protège. Et il grandit, grandit… jusqu’à faire fuir la Cata.

L’histoire pourrait s’arrêter là mais les pages suivantes sont essentielles. La Cata est partie, certes, mais elle a laissé un sacré bazar. Tout est mélangé, plus rien n’est à sa place et il va falloir une bonne de dose de courage aux deux personnages pour reprendre le cours de leur existence. Elles y parviendront grâce à l’amour qu’elles se portent l’une à l’autre. Cependant, même si elles peuvent de nouveau sourire, la mère et l’enfant le savent, elles ne pourront jamais oublier ce qui s’est passé. La Cata, en partant, a emporté une part d’elles-mêmes qu’elles ne retrouveront plus jamais, comme le suggère la disparition du pinson qui nichait sur l’épaule de la mère : il n’en reste plus qu’une plume…

Les illustrations d’Aurélie Guillerey, fidèles à son style, sont pleines de couleurs et foisonnantes de détails. Elles apportent la touche de gaité nécessaire à ce récit somme toute assez sombre. Même quand la Cata règne sur la maison, avec son grand sac rempli, quelques détails amusants permettent de détendre l’atmosphère (comme ce chat dépressif, affalé sur une planche de skate). Les traits des personnages, aux nez pointus, sont simples, mais ils laissent transparaître leurs émotions et permettent aux jeunes lecteurs de suivre, visuellement, le processus de résilience.

En bref, cet album est un petit bijou à lire sans modération, à tout âge.

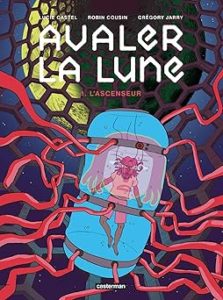

Voilà une belle BD, qui évoque un peu Moebius par ses lignes et ses couleurs, tantôt flashy, tantôt glauques. Il y a aussi un peu de son style, dans la manière de nous plonger dans un monde à la fois prosaïque et étrange. Après deux lignes d’explications (« il y a 500 ans les humains ont fini par provoquer un gigantesque effondrement et la vie sur terre a presque entièrement disparu… »)., on voit l’héroïne, Agafia, en pleine action: elle calcule son saut dans le vide pour atterrir à son passage sur l’ascenseur qui l’amènera sur la terre, tout en se disputant avec sa mère avec laquelle elle est en communication. Un peu plus tard elle se chamaille encore avec ses parents, cadavres plus ou moins conservés dans des cuves. Retour, 500 ans plus tôt où l’on voit un groupe de savants débattre pour trouver le moyen d’éviter la catastrophe. Un peu plus tard, on apprend comment l’héroïne, Agafia, a été conçue…

Voilà une belle BD, qui évoque un peu Moebius par ses lignes et ses couleurs, tantôt flashy, tantôt glauques. Il y a aussi un peu de son style, dans la manière de nous plonger dans un monde à la fois prosaïque et étrange. Après deux lignes d’explications (« il y a 500 ans les humains ont fini par provoquer un gigantesque effondrement et la vie sur terre a presque entièrement disparu… »)., on voit l’héroïne, Agafia, en pleine action: elle calcule son saut dans le vide pour atterrir à son passage sur l’ascenseur qui l’amènera sur la terre, tout en se disputant avec sa mère avec laquelle elle est en communication. Un peu plus tard elle se chamaille encore avec ses parents, cadavres plus ou moins conservés dans des cuves. Retour, 500 ans plus tôt où l’on voit un groupe de savants débattre pour trouver le moyen d’éviter la catastrophe. Un peu plus tard, on apprend comment l’héroïne, Agafia, a été conçue…