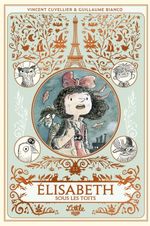

Elisabeth sous les toits

Vincent Cuvellier et Guillaume Bianco (illustrations)

Little Urban 2023

La Môme Crevette

Par Michel Driol

Deux ans après la der des ders, Elisabeth, une jeune orpheline bretonne, munie d’une photographie de ses parents, se rend à Paris pour les retrouver. Avec l’aide de trois clochards, Pascal, Jérôme et le Fendu, elle parvient rue Marbeuf, retrouve la chambre où vivaient ses parents… Mais l’immeuble est envahi de Schmolls, petits êtres maléfiques, il héberge aussi un petit fantôme… Quant à la quête des parents, elle passera par de bien nombreuses péripéties tout à fait rocambolesques, et permettra de croiser nombre de personnages hauts en couleurs !

Deux ans après la der des ders, Elisabeth, une jeune orpheline bretonne, munie d’une photographie de ses parents, se rend à Paris pour les retrouver. Avec l’aide de trois clochards, Pascal, Jérôme et le Fendu, elle parvient rue Marbeuf, retrouve la chambre où vivaient ses parents… Mais l’immeuble est envahi de Schmolls, petits êtres maléfiques, il héberge aussi un petit fantôme… Quant à la quête des parents, elle passera par de bien nombreuses péripéties tout à fait rocambolesques, et permettra de croiser nombre de personnages hauts en couleurs !

Ce roman est d’abord un beau livre, à l’ancienne, avec une couverture bien épaisse et dorée, une typographie aérée, et de nombreuses illustrations en noir et blanc qui montrent le pittoresque du Paris des années 20, et le petit personnage plein de vie qu’est l’héroïne au long nez et aux cheveux frisés, aisément reconnaissable. C’est ensuite un roman qui reprend les codes et les stéréotypes de la littérature populaire (au bon sens du mot) autour de personnages typiques : domestiques, apaches, Russe blanc chauffeur de taxi, gardien de prison, mauvais garçon couvert de tatouages, sans oublier quelques célébrités qu’on croise, parfois de façon anachronique (ce que souligne l’auteur !) : Cendras, Picasso. Parmi ces codes narratifs, bien sûr, on retrouve la thématique de l’orpheline en quête de sa famille. Une héroïne bien décidée, courageuse, débrouillarde. Bref, elle n’a pas froid aux yeux, Elisabeth, malgré sa petite taille et on la suit dans son exploration du Paris des années 20, où chacun se souvient encore des horreurs de la guerre, dont il porte parfois les stigmates sur son corps. Ce réalisme des lieux (les Halles, la rue de Lappe), des situations (la vie dans un immeuble haussmannien), des personnages se mêle à une attraction forte pour le fantastique. Le fantastique du passage, et Elisabeth doit franchir un trou (de nature bien indéterminée) pour regagner sa chambre, le fantastique des êtres surnaturels comme les Schmolls qui vivent du chagrin des autres, ou l’enfant fantôme, que seule Elisabeth semble voir. Ces éléments fantastiques, à la fois discrets et omniprésents, apportent une note de fantaisie pure dans le récit. Les péripéties qui s’enchainent font de ce récit une véritable course contre la montre (dont on ne révélera pas ici la raison), au rythme de la java et du charleston, mais aussi d’une chanson de Damia Les Goélands. C’est envolé, bien dans la veine des Mystères de Paris, peuplé de personnages sympathiques sous leurs dehors parfois rudes.

Les illustrations sont souvent très complémentaires du texte, comme lorsqu’il s’agit de faire le plan de l’immeuble ou de le montrer en coupe. On apprécie tout particulièrement les scènes de groupes (rue de Lappe, aux Halles) ou la façon de croquer certains personnages à la limite de la caricature. Un peu d’humour supplémentaire dans ce roman qui n’en manque pas !

Un zeste de fantastique, un soupçon de mystère, une bonne dose d’amitié, et de l’aventure qsp, voilà quelques ingrédients qui font de roman un véritable page turner pour les jeunes lecteurs, qui, de surcroit, s’identifieront aux qualités de son héroïne !

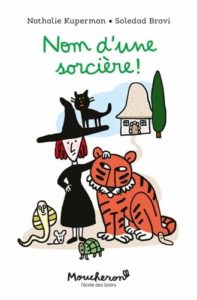

Vous l’avez sans doute remarqué : dans les contes, de nombreux acteurs sont des rôles mais ne sont pas de vrais personnages. Ils n’ont pas de nom ni de passé. Ils sont La sorcière, Le roi et La reine… Nathalie Kuperman humanise sa sorcière, tout en lui laissant ses attributs traditionnels (cheveux roux, robe et grand chapeau noir, chat noir, petite maison bizarre dans la forêt). Un beau matin elle se dit qu’elle voudrait « avoir un nom comme tout le monde » et elle décide de demander de l’aide à ceux qu’elle rencontre, d’abord une tortue, puis un tigre, un cobra, une limace. Chacun, sous la menace, ce qui génère le comique des situations, ne peut proposer que son propre nom. Mais rien ne va…

Vous l’avez sans doute remarqué : dans les contes, de nombreux acteurs sont des rôles mais ne sont pas de vrais personnages. Ils n’ont pas de nom ni de passé. Ils sont La sorcière, Le roi et La reine… Nathalie Kuperman humanise sa sorcière, tout en lui laissant ses attributs traditionnels (cheveux roux, robe et grand chapeau noir, chat noir, petite maison bizarre dans la forêt). Un beau matin elle se dit qu’elle voudrait « avoir un nom comme tout le monde » et elle décide de demander de l’aide à ceux qu’elle rencontre, d’abord une tortue, puis un tigre, un cobra, une limace. Chacun, sous la menace, ce qui génère le comique des situations, ne peut proposer que son propre nom. Mais rien ne va…