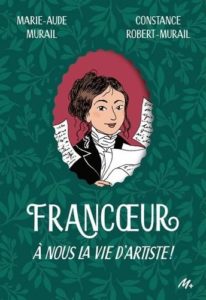

Francoeur, À nous la vie d’artiste !

Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail

L’école des loisirs (Médium+), 2024

Fiction biographico-historique,

ou roman historique inspiré (librement) d’une biographie?

Par Anne-Marie Mercier

J’avais signalé dernièrement la lignée des Lecaye-Solotareff, qui enrichit la littérature de jeunesse de beaux albums depuis plusieurs générations. Voici, dans le domaine du roman un nouveau duo, celui que forme Marie-Aude Murail avec sa fille, Constance. Elles ont récemment, avec leur dernier roman, Francoeur, participé à l’émission animée par Augustin Trapenard, La Grande Librairie, en décembre 2024 (à l’occasion des 40 ans du Salon du livre et de la presse jeunesse). Francoeur y était présenté comme inspiré des vies de George Sand, Rosa Bonheur, et de l’actrice Sarah Bernardt.

J’avais signalé dernièrement la lignée des Lecaye-Solotareff, qui enrichit la littérature de jeunesse de beaux albums depuis plusieurs générations. Voici, dans le domaine du roman un nouveau duo, celui que forme Marie-Aude Murail avec sa fille, Constance. Elles ont récemment, avec leur dernier roman, Francoeur, participé à l’émission animée par Augustin Trapenard, La Grande Librairie, en décembre 2024 (à l’occasion des 40 ans du Salon du livre et de la presse jeunesse). Francoeur y était présenté comme inspiré des vies de George Sand, Rosa Bonheur, et de l’actrice Sarah Bernardt.

Francoeur est né d’une écriture à quatre mains. On ne sait qui a davantage travaillé au scenario, qui à l’écriture, ce serait très intéressant d’avoir la genèse de l’ouvrage. On y retrouve des thèmes chers à Marie-Aude Murail – qui sont aussi très présents en roman pour la jeunesse : une fratrie disloquée ou unie, des enfants maltraités, une marâtre, un apprentissage de la vie, l’éveil amoureux, une interrogation sur la féminité et les figures ambivalentes, sur l’égalité entre hommes et femmes, sur la révolte, et enfin et surtout sur la naissance d’une vocation artistique à l’intérieur d’une famille (« trois artistes célèbres » dans une même famille, p. 35). On retrouve avec plaisir la veine de son roman, Miss Charity, dont le personnage était inspiré, librement, de la vie de Beatrix Potter. Ici, on aborde le roman historique, presque la biographie, j’y reviendrai.

Le dispositif narratif est particulier. Il prend peu à peu, après un début quelque peu tâtonnant. Au XIXe siècle, une admiratrice entame une correspondance avec une écrivaine féministe qui écrit sous le pseudonyme de Francoeur. Le roman est constitué uniquement des réponses de l’écrivaine à la jeune fille, c’est l’un des aspects intéressants de ce roman épistolaire. Dans ses lettres elle tente de répondre à ses questions, qui portent essentiellement sur la naissance de sa vocation et sur son féminisme, tout en racontant sa vie en commençant par le début.

L’épistolière, née au début du 19e siècle, nommée Anna Dupin (tiens, tiens…), est la fille d’un peintre qui n’arrive pas à percer. Un départ à Paris met fin à une enfance heureuse dans le Berry (tiens, tiens…) ; la mère meurt et la famille plonge dans la misère. Anna est sœur de deux garçons, l’un qui suivra la vocation de son père, l’autre qui écrira de la poésie, et d’une sœur dont je ne dirai rien pour éviter de dévoiler de futurs rebondissements romanesques. Depuis son plus jeune âge, Anna invente des histoires, pour sa famille d’abord, puis pour un plus large public, mais toujours sans plan : on entre dans les coulisses de l’écriture, celle d’Anna, celle des Murail ou celle d’une écrivaine du dix-neuvième siècle qui se cacherait derrière Anna/Franoeur ? On voit ses efforts, ses échecs, son passage par le journalisme, son amitié avec de nombreux jeunes artistes réunis dans un groupe qu’ils appellent le « Cénacle » (tiens…) et son engagement politique lors des révolutions du siècle, particulièrement en 1848.

Francoeur est un joli nom, c’est celui d’une lignée de violonistes du XVIIIe siècle, et aussi le pseudo d’une chanteuse qui a obtenu le prix Georges Moustaki. Mais il est surtout proche du nom de Dupin de Francueil, ami de Rousseau et de Voltaire, ami des arts aussi, et grand-père d’Aurore Dupin, plus connue sous le pseudonyme de George Sand. George Sand est partout dans ce roman et Aurore Dupin se superpose souvent au personnage d’Anna Dupin : dans l’enfance berrichonne, les coutumes paysannes et les récits de sorcellerie, les titres de ses romans (Mélanie la Champie, pour François le Champi, La Mare aux fées pour La Mare au diable). On retrouve des traces de ses personnages (Landry dont rêve l’héroïne est le nom du héros de La Mare au diable, c’est aussi un autre jumeau contrasté), son goût pour le théâtre de marionnettes (p. 264), ses débuts difficiles pour écrire dans un monde dominé par les hommes (p. 205), son costume d’homme et la pipe, son travail de journaliste, son implication dans le mouvement qui a conduit aux journées de juin 1848 et son exil provincial à la suite de la réaction qui suivit. Tout cela est plutôt bien fait et on a une belle plongée dans le Paris artistique du XIXe siècle. Mais les choses sont un peu plus retorses.

On peut certes s’inspirer d’une vie de personnage célèbre et en faire la trame d’une fiction. Mais à quoi bon, si l’on y introduit des différences majeures ? Sand, pour n’en citer qu’une, est loin d’avoir vécu une enfance misérable. Quand la parenté, ou l’emprunt, ne sont pas explicités, c’est un peu gênant : de la revendication d’un titre (« Histoire de ma vie ») à une citation (un beau passage sur l’amour des chemins, tiré de Consuelo), certes avec des guillemets, mais attribuée à Francoeur, et non à Sand. Aurore colle à la peau d’Anna et vice-versa, brouillant le personnage historique sous la fiction. On pourrait répondre aussi que montrer des vies d’artistes au XIXe siècle est une bonne idée dans le cadre d’un roman historique. Mais alors, pourquoi avoir donné la carrière de Rosa Bonheur, femme et peintre animalier, à un homme ? Cela enlève en partie l’intérêt du propos.

Bref, je laisse aux spécialistes de Sand, de Rosa Bonheur et de Sarah Bernardt (oui, elle apparait à la fin) ou de Marie-Aude Murail le soin de démêler tout cela, mais j’avoue que le procédé me trouble, particulièrement avec l’effacement du nom de Sand. Me trouble également le fait que ces emprunts ne sont pas mis en avant. C’aurait été pourtant un argument : amener les jeunes lecteurs à lire Sand en commençant par Francoeur ? C’est ce que suggère rapidement l’émission de Radio France consacrée à ce roman.

La Grande Librairie proposait de débattre de la question « comment faire lire nos enfants ? « , avec Susie Morgenstern, Daniel Pennac, Zep, Timothée de Fombelle et Clémentine Beauvais. Chose significative : la littérature pour la jeunesse n’y était toujours pas traitée comme une littérature, mais davantage comme un fait de société. Enfin, les problèmes que j’évoque n’y ont absolument pas été abordés. Pourquoi ? craindrait-on que le rapport à la culture bloque l’envie de de lire ?

Cet ouvrage passionnant mais inclassable peut néanmoins se ranger dans un cadre bien connu : il est le premier tome d’une série.

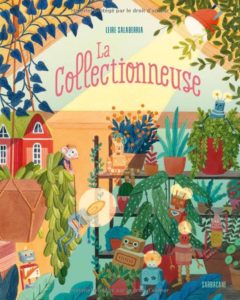

Dans cet album au grand format (de quoi accueillir bien des collections), il y a une belle idée : présenter une collection de collections et comme si cela ne suffisait pas, associer une histoire à chaque objet de chaque collection : vertigineux… Même si le format oblige à se limiter à un exemple par collection, l’idée pourrait générer d’autres histoires encore, c’est une belle suggestion, à condition de trouver des histoires aussi dynamiques que brèves.

Dans cet album au grand format (de quoi accueillir bien des collections), il y a une belle idée : présenter une collection de collections et comme si cela ne suffisait pas, associer une histoire à chaque objet de chaque collection : vertigineux… Même si le format oblige à se limiter à un exemple par collection, l’idée pourrait générer d’autres histoires encore, c’est une belle suggestion, à condition de trouver des histoires aussi dynamiques que brèves.