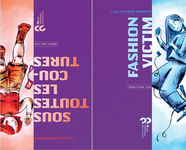

Sous toutes les coutures / Fashion victim

Marie Colot Illustrations de Gin

Editions du Pourquoi pas ?? 2026

Comme un fil ténu entre deux mondes

Par Michel Driol

Deux récits tête bêche, comme souvent avec les éditions du Pourquoi pas ??, deux récits qui se font écho. D’un côté, Ariane qui refuse qu’on jette son jean fétiche, acheté 3 ans plus tôt avec ses copines, recousu, rapiécé, réduit à l’état de short, parce qu’elle y a trouvé, cousu dans une poche, un portrait brodé dont elle n’a parlé à personne. De l’autre, une adolescente anonyme exploitée dans une usine de confection, qui, un soir, récupère un morceau de tissu pour y broder un portrait.

Deux récits tête bêche, comme souvent avec les éditions du Pourquoi pas ??, deux récits qui se font écho. D’un côté, Ariane qui refuse qu’on jette son jean fétiche, acheté 3 ans plus tôt avec ses copines, recousu, rapiécé, réduit à l’état de short, parce qu’elle y a trouvé, cousu dans une poche, un portrait brodé dont elle n’a parlé à personne. De l’autre, une adolescente anonyme exploitée dans une usine de confection, qui, un soir, récupère un morceau de tissu pour y broder un portrait.

Marie Colot revisite ici avec beaucoup de sensibilité le mythe d’Ariane, ce fil ténu qui permet de relier l’horreur du minotaure dévorant les jeunes gens à la liberté. Le monstrueux, ici, c’est l’exploitation des enfants dans des usines de confection, pour quelques dollars, précise le texte. Fatigue, sueur, néons froids, pluie sur les têtes, le récit met l’accent sur les conditions de travail, la répétition des mêmes gestes, vus par cette jeune ouvrière qui, un jour, a l’envie et le désir de laisser un message à destination des acheteuses qu’elle imagine. Ces acheteuses, on les voit, fashionistas en herbe, toutes à leur joie de devenir autres avec de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, dans une sorte d’euphorie de la consommation entre copines. Jusqu’à la prise de conscience par Ariane de ce lien avec celle qui a produit ce jean, celle dont elle préférait oublier l’existence, grâce à ce fil qui fait image, qui relie pays du Sud et pays du Nord, surexploitation et consommation au moindre cout. Deux adolescentes aux modes de vie bien différents, aux destins bien différents, deux façons de faire humanité. Rien de trop dans ces deux récits : Ariane, dont le texte ne fait pas un portrait très flatteur, ne devient pas militante alter écologiste, la petite travailleuse qu’on imagine au Bengladesh, en Chine ou en Inde ne change pas de métier. Mais il y a cette façon de se rappeler les uns aux autres, de dire nos interdépendances dans une langue éminemment poétique et travaillée. Une langue qui reprend le rythme de la machine à coudre, qui dit la répétition des mêmes gestes, et le bruit incessant. On songe, en lisant cette partie-là du texte, à la magnifique chanson La Grille, que Marc Ogeret avait tirée du roman de Roger Vailland 325 000 francs. C’est la même façon, par la pulsation, par le rythme, par la langue de dire le monde de l’usine, monde trop souvent absent de la littérature pour la jeunesse. Rythme plus ample, plus posé, périodes plus longues dans la partie Ariane, façon d’illustrer un autre univers, une autre ambiance, plus confortable, sans doute. Avec sobriété et efficacité, le cahier d’illustrations, central, oppose les couleurs froides de la confection aux couleurs chaudes de la consommation, la série monotone des machines à coudre alignées dans l’atelier à l’abondance des vêtements à choisir.

A partir du vêtement, de la confection à bas cout fabriquée par des adolescentes exploitées, ces deux récits invitent à relier deux destins individuels, donnent à voir ce que nous préférons oublier, comme Ariane, et, à travers le beau symbole du portrait tissé, et initient une prise de conscience des inégalités mondialisées sur lesquelles repose notre mode de vie.