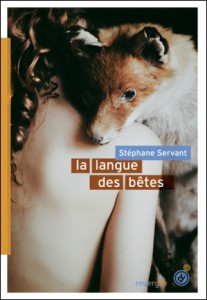

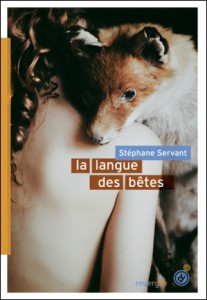

La Langue des bêtes

Stéphane Servant

Rouergue 2015

Pour croire, toujours et encore, en la magie des histoires

Par Michel Driol

Un chapiteau de cirque en ruine au milieu de nulle part, entouré de carcasses de voitures, près d’un village et d’une forêt sombre. C’est là, au Puits aux Anges, que vivent le Père, Belle, et Petite, avec quelques artistes de cirque, Colodi le marionnettiste-ventriloque, Major Tom le nain, Pipo, le clown, et le vieux lion Franco. Petite, qui dans sa cabane, recolle les os des animaux tués par le père, va être contrainte d’aller à l’école, où elle fera la rencontre du Professeur, ainsi que de quelques enfants. Mais un jour, des ouvriers, certains originaires d’Afrique, construisent une autoroute, qui passe à proximité de leur campement. A partir de là, tout bascule et s’écroule, l’ordre social se substituant au désordre des saltimbanques…

Un chapiteau de cirque en ruine au milieu de nulle part, entouré de carcasses de voitures, près d’un village et d’une forêt sombre. C’est là, au Puits aux Anges, que vivent le Père, Belle, et Petite, avec quelques artistes de cirque, Colodi le marionnettiste-ventriloque, Major Tom le nain, Pipo, le clown, et le vieux lion Franco. Petite, qui dans sa cabane, recolle les os des animaux tués par le père, va être contrainte d’aller à l’école, où elle fera la rencontre du Professeur, ainsi que de quelques enfants. Mais un jour, des ouvriers, certains originaires d’Afrique, construisent une autoroute, qui passe à proximité de leur campement. A partir de là, tout bascule et s’écroule, l’ordre social se substituant au désordre des saltimbanques…

Voilà, s’il fallait le réduire à un synopsis, la trame du roman de Stéphane Servant. Mais ce roman est bien plus complexe que cela. D’abord parce qu’il est narré du point de vue de Petite, enfant sauvage, estropiant certains mots qu’elle ne comprend pas, cherchant à retrouver cette langue des bêtes, et découvrant petit à petit ce que c’est que grandir à travers des expériences douloureuses : le rejet par les autres à l’école, l’amour entre la mère et le professeur, les colères du père, la fuite de la mère. Ensuite parce que l’univers du cirque ne cesse de former pour le roman une toile de fond, surtout lorsque ce cirque n’est plus que l’ombre de lui-même : Belle, la trapéziste, a la main retournée et le corps couvert de cicatrices, le Père ne lance plus de poignards, mais la magie est toujours là, pour Petite, et pour le lecteur-spectateur. Egalement parce que ce roman parle de l’amour : Belle qui ne cesse de chercher autre chose, le Père – Ogre métamorphosé en petit oiseau – et son amour maladroit pour Belle, Colodi et son ’homosexualité, Petite qui découvre l’amour avec Alex. Enfin, et surtout, parce que ce roman pose la question des histoires, de leur validité, de leur nécessité pour notre vie, mais aussi des mensonges dont elles sont porteuses. Au Puits aux Anges, tout n’est qu’histoires, inventées par les saltimbanques, qui, à la façon d’un cocon, enveloppent et protègent Petite depuis sa naissance, avant qu’à la fin, le Père ne lui raconte sa véritable histoire. Mais est-ce bien sa véritable histoire ?

L’écriture, tout en usant d’un vocabulaire très simple, est d’une grande complexité, entremêlant les histoires, faisant écho à d’autres – Pinocchio, bien sûr, mais aussi les sorcières de Shakespeare, le Golem – comme autant de clins d’œil au lecteur, côtoyant le fantastique : la Bête aux pouvoirs destructeurs créée par Petite existe-t-elle, ou n’est-elle que le fruit de son imagination ?

Véritable mise en abyme de la littérature, voici une belle fable, sombre et mélancolique, dense et touffue à la façon de la forêt qui entoure le Puits aux Anges, et qui aborde de nombreux thèmes philosophiques : la marginalité, le rejet, la différence, les fêlures dont chacun est porteur, la protection, l’amour, la puissance des récits qui structurent notre imaginaire et notre vision du monde.

Éléonore découvre un petit chat sur son balcon. Il appartient à son voisin de palier, un vieux monsieur très seul, prénommé Aimée. Dès lors se tisse un beau lien d’amitié, entre l’homme âgé et la jeune fille. Sa solitude rencontre celle d’Éléonore, dont les parents sont boulangers et travaillent énormément.

Éléonore découvre un petit chat sur son balcon. Il appartient à son voisin de palier, un vieux monsieur très seul, prénommé Aimée. Dès lors se tisse un beau lien d’amitié, entre l’homme âgé et la jeune fille. Sa solitude rencontre celle d’Éléonore, dont les parents sont boulangers et travaillent énormément.