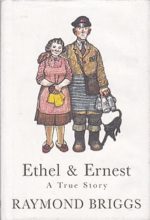

ethel & ernest

Raymond Briggs

Grasset jeunesse, 2019

« Le tourbillon de la vie »

Par Anne-Marie Mercier

Éthel et Ernest sont d’abord un couple d’amoureux touchant. Elle est femme de chambre, lui livreur de lait ; ils se rencontrent avant la deuxième guerre mondiale (plus précisément, en 1928 – le livre donne régulièrement des dates précises) ; ils se marient, achètent une petite maison en brique avec un jardinet. Ils ont un enfant, Raymond, l’auteur de cette BD, qui livre ici à travers le portrait de ses parents une autobiographie indirecte.

Éthel et Ernest sont d’abord un couple d’amoureux touchant. Elle est femme de chambre, lui livreur de lait ; ils se rencontrent avant la deuxième guerre mondiale (plus précisément, en 1928 – le livre donne régulièrement des dates précises) ; ils se marient, achètent une petite maison en brique avec un jardinet. Ils ont un enfant, Raymond, l’auteur de cette BD, qui livre ici à travers le portrait de ses parents une autobiographie indirecte.

Éthel et Ernest écoutent la BBC (on est en Angleterre), ils s’inquiètent de l’attitude de l’Allemagne, et illustrent la vie quotidienne des Anglais pendant la deuxième guerre mondiale : ils voient leur fils partir à la campagne pour éviter les bombardements, leur maison est touchée par une bombe ; Ernest construit des abris anti-aériens dans le jardin, il devient pompier pour aider les victimes, tous deux sont effarés par l’annonce de l’explosion de la bombe d’Hiroshima.

Ils se disputent un peu à propos de politique (lui est travailliste, elle aime bien Monsieur Churchill), et à propos des évolutions de la modernité (lui croit au progrès et s’enthousiasme pour les changements, elle a des doutes : une page très drôle montre leur dialogue sur la mode de la mini-jupe, une autre sur le premier homme sur la lune, ou sur le téléphone, la légalisation de l’homosexualité). Une machine à laver entre dans leur maisonnette, puis une télévision ; Raymond achète une voiture, Éthel obtient un emploi dans un bureau, son rêve ultime. Ils meurent la même année, en 1971, au moment où l’Angleterre adopte le système décimal.

Le regard porté sur le couple est celui, tendre et parfois agacé, de leur fils. Sa propre vie est esquissée pour montrer le caractère de ses parents, notamment de sa mère, fière de voir son fils faire des études, déçue qu’il ne soit pas officier quand il fait son service militaire – et la guerre de Corée. Elle s’inquiète , comme Ernest, lorsqu’il s’oriente vers des études d’art qui n’amènent pas selon eux à un vrai métier ; il sont rassurés quand il devient professeur (un métier « plus normal »). Elle a toute la dignité d’une femme du peuple qui refuse la vulgarité et le laisser-aller (elle reprend Raymond sur son langage, ne s’habitue pas aux cheveux longs de son fils, ni à sa camionnette) et se préoccupe du regard des voisins. Elle a toute la rigidité qui va avec cette posture, parfois insuportable. Mais malgré ce qu’on devine des tensions entre son fils et elle, le regard porté sur elle comme sur son mari reste tendre et amusé, parfois pathétique au moment de sa mort et de celle d’Ernest, qui la suit de près.

On retrouve l’art de l’auteur du merveilleux Bonhomme de neige, de Lili et l’ours, ou de Sacré Père Noël. Le récit fait alterner de petites vignettes carrées et d’autres plus grandes, ou des pleines pages, présentant tantôt une adhésion au monde, un élan, tantôt un retrait, une absence, ou un enfermement. Presque partout, les dialogues dominent (dans le cas contraire, cela fait sens) et les paroles débordent des cadres. Le dessin et les couleurs, globalement réalistes, s’affranchissent de cette esthétique dans certaines scènes, au profit de l’émotion.

On retrouve l’art de l’auteur du merveilleux Bonhomme de neige, de Lili et l’ours, ou de Sacré Père Noël. Le récit fait alterner de petites vignettes carrées et d’autres plus grandes, ou des pleines pages, présentant tantôt une adhésion au monde, un élan, tantôt un retrait, une absence, ou un enfermement. Presque partout, les dialogues dominent (dans le cas contraire, cela fait sens) et les paroles débordent des cadres. Le dessin et les couleurs, globalement réalistes, s’affranchissent de cette esthétique dans certaines scènes, au profit de l’émotion.

ethel & ernest est à la fois une réflexion sur l’époque (1928-1971), sur la manière d’affronter les épreuves et de vivre les changements, mais surtout une belle et admirable histoire d’amour, aussi bien l’amour qui unit le couple que celui que l’auteur a pour ses parents. La réédition de ce texte, paru en langue anglaise en 1998, est une belle initiative des éditions Grasset qui republient par ailleurs de nombreux classiques. Un film d’animation en a été tiré, réalisé par Roger Mainwood et sorti en 2016.

Madame Ginette, institutrice, emmène ses élèves au Cosmodôme. « Échappant à sa vigilance » comme on dit, et rusant avec les gardiens, deux de ses élèves volent une fusée et débarquent sur la lune, pour aider leur amie Lucie qui, dit la maitresse, est toujours dans la lune…

Madame Ginette, institutrice, emmène ses élèves au Cosmodôme. « Échappant à sa vigilance » comme on dit, et rusant avec les gardiens, deux de ses élèves volent une fusée et débarquent sur la lune, pour aider leur amie Lucie qui, dit la maitresse, est toujours dans la lune…