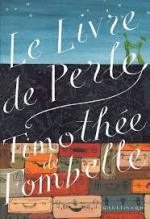

Le Livre de Perle

Timothée de Fombelle

Gallimard jeunesse, 2014

Entrelacs

Par Anne-Marie Mercier

« Je glissais dans une barque entre les aulnes et les peupliers. Les feuilles des nénuphars se laissaient écraser par la coque du bateau, mais les fleurs ressortaient de l’eau comme des bouchons après mon passage. Des libellules se posaient sur les rames. J’avais l’impression de remonter vers une source » (p. 221)

Les roman s de Timothée de Fombelle ont beau être tous différents, ils ont en commun un même fond de nostalgie, dans tous les sens de ce mot : ses héros ont été un jour chassés d’un lieu sûr et aimant, un paradis de plaisirs simples qui est souvent celui de l’enfance. Ils errent à la recherche d’un passage qui les ramènera chez eux et entretemps se terrent dans un refuge secret. Ils se cachent, de peur d’être démasqués et éliminés pour ce qu’ils sont : les représentants d’un royaume, d’une époque, ou d’un peuple idéal, des porteurs d’espoir.

s de Timothée de Fombelle ont beau être tous différents, ils ont en commun un même fond de nostalgie, dans tous les sens de ce mot : ses héros ont été un jour chassés d’un lieu sûr et aimant, un paradis de plaisirs simples qui est souvent celui de l’enfance. Ils errent à la recherche d’un passage qui les ramènera chez eux et entretemps se terrent dans un refuge secret. Ils se cachent, de peur d’être démasqués et éliminés pour ce qu’ils sont : les représentants d’un royaume, d’une époque, ou d’un peuple idéal, des porteurs d’espoir.

Le – ou plutôt les – héros du Livre de Perle sont hantés par ce désir de retour : deux êtres féériques chassés de leur monde dans le nôtre, qui ne croit pas aux fées, deux amoureux séparés ; avec eux, un humain hanté par le souvenir d’un premier chagrin d’amour et d’un épisode étrange, comme un rêve, dans lequel il rencontre celui qui se fait appeler Perle – Ilian dans le monde du conte. Tous les personnages marchent au chagrin comme d’autres à l’ambition ou à la quête d’un désir : c’est leur moteur, leur allié, leur guide. Chagrin de la séparation, du deuil, de l’abandon, du mésamour, il se décline dans chaque épisode.

Ce chagrin est le chemin de leurs quêtes. Perle cherche  des preuves de son existence antérieure, objets étranges ou sortis de contes de fées à l’image de ceux du Magasin Zinzin de Frédéric Clément. Chaque objet est un peu comme ces petites choses que l’on conserve pour garder vivant le souvenir et arrêter ainsi le cours du temps, un rêve d’éternelle jeunesse. On les conserve, on les emballe précieusement, comme les parents adoptifs de Perle, puis lui-même lorsqu’il prend leur place, emballent les guimauves dans le magasin parisien qui est au cœur du roman. Ils les plient dans un papier de soie orné d’une couronne, celle du prince déchu qu’est tout être sorti de l’univers merveilleux de l’enfance. Les valises entassées par Perle témoignent du désir de sauver de l’oubli ce qui est l’évanescence même, les souvenirs du temps passé comme les objets féériques.

des preuves de son existence antérieure, objets étranges ou sortis de contes de fées à l’image de ceux du Magasin Zinzin de Frédéric Clément. Chaque objet est un peu comme ces petites choses que l’on conserve pour garder vivant le souvenir et arrêter ainsi le cours du temps, un rêve d’éternelle jeunesse. On les conserve, on les emballe précieusement, comme les parents adoptifs de Perle, puis lui-même lorsqu’il prend leur place, emballent les guimauves dans le magasin parisien qui est au cœur du roman. Ils les plient dans un papier de soie orné d’une couronne, celle du prince déchu qu’est tout être sorti de l’univers merveilleux de l’enfance. Les valises entassées par Perle témoignent du désir de sauver de l’oubli ce qui est l’évanescence même, les souvenirs du temps passé comme les objets féériques.

Mais ce livre n’est pas pour autant un conte de fées : Perle traverse les rafles, la guerre, le camp de prisonniers, la résistance, les réseaux de collectionneurs fous; il travaille et parcourt le monde à la recherche de celle qui est toujours à côté de lui, son Eurydice qui ne peut se dévoiler sans disparaître à jamais.

Le livre est tissé de la recherche de ce qui fuit, comme un rêve récurrent dont on essaie désespérément de renouer les fils, persuadé que le destin y est inscrit et qu’il dévoilera le secret après lequel on court. Il est composé ainsi, chaque chapitre donnant une bribe de l’histoire, dans des temps et lieux différents, donnant l’impression que des fils se dénouent lorsque d’autres se nouent. La hantise d’une histoire commencée, qu’on n’arrive pas à finir et qui de ce fait menace le monde (un peu comme dans L’Ecoute aux portes de Claude Ponti) trouve son remède dans la fiction c’est elle qui permet de redonner un sens, de lier ce qui est rompu, et de revenir dans le paradis perdu, celui de l’enfance et celui des contes.

Tout cela est porté par une poésie au charme particulier et insaisissable, à l’image de l’eau qui parcourt tout le récit : n’est-ce pas après une source que les personnages masculins courent ? source d’eau, source des récits, « mer des histoires »…

Prix Pépite à Montreuil 2014, bien mérité !

ord image, car c’est le côté séduisant de cet album : les personnages sont représentés par de petites figurines représentant des animaux anthropomorphes. Les photos sont lumineuses, et mettent en valeur le brillant et l’acidulé des bonbons, sucres d’orge, berlingots… Ces bonbons sont partout, très attirants, contrairement à ce qui se passe dans le conte où l’horreur de la situation des deux héros leur fait oublier ce qui les a piégés.

ord image, car c’est le côté séduisant de cet album : les personnages sont représentés par de petites figurines représentant des animaux anthropomorphes. Les photos sont lumineuses, et mettent en valeur le brillant et l’acidulé des bonbons, sucres d’orge, berlingots… Ces bonbons sont partout, très attirants, contrairement à ce qui se passe dans le conte où l’horreur de la situation des deux héros leur fait oublier ce qui les a piégés.