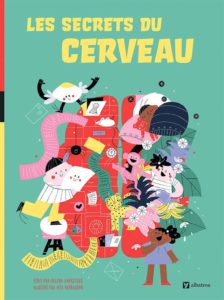

Les Secrets du cerveau

Helena Harastova et Dita Vopradova

Albatros, 2025

Mémoire et imagination

Par Lidia Filippini

Voici un album documentaire aux illustrations colorées et amusantes qui a pour ambition d’expliquer le fonctionnement du cerveau.

Voici un album documentaire aux illustrations colorées et amusantes qui a pour ambition d’expliquer le fonctionnement du cerveau.

La première partie, intitulée « La mémoire », aborde la manière dont les informations sont stockées dans le cerveau. On y trouve des explications précises sur les diverses régions cérébrales et sur leur rôle dans la création des souvenirs. L’autrice s’intéresse également aux différents types de mémoire (à court, moyen ou long terme) et aux liens entre âge et mémoire.

La deuxième partie paraît plus confuse. Le texte se perd dans un fouillis d’images – souvent drôles d’ailleurs, mais qui nuisent à la clarté de l’ensemble. Les notions d’imagination, de pensée et de créativité semblent se mélanger. Les trois termes sont utilisés comme des synonymes, ce qui rend la compréhension difficile et conduit parfois à des approximations (les pensées intrusives, la mythomanie et la synesthésie seraient des dysfonctionnements de l’imagination). Le chapitre intitulé « l’imagination dans la science » m’a laissée un peu perplexe. On y apprend en effet qu’Isaac Newton, qui était « bien trop intelligent pour laisser la place au hasard […] a étudié l’attraction en détail (et grâce à son imagination) avant de définir cette loi. » Je n’ai pas tout compris…

L’album se termine par des « Questions de compréhension de lecture » parfois déconcertantes. Par exemple, la réponse à la question : « Peux-tu citer trois manières de te servir de ton imagination au quotidien ? » est « Quand tu as peur, quand tu prends une décision, quand tu dois planifier et préparer quelque chose. » Ici encore, le terme « imagination » ne me semble pas approprié.

Encore plus gênant, une biographie succincte de l’autrice nous apprend qu’elle n’est « ni psychologue, ni neuroscientifique » mais qu’elle « puise l’inspiration pour ses livres en observant » ses enfants. Une démarche empirique, certes, mais bien peu scientifique. Dommage car ce documentaire avait plutôt bien commencé avec une première partie intéressante et bien construite.

Mots-clés :