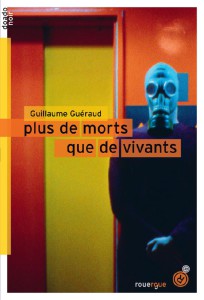

Plus de morts que de vivants

Guillaume Guéraud

Rouergue doado noir 2015

Coronavirus au collège

Par Michel Driol

Veille de vacances scolaires, au collège Rosa Parks, à Marseille. Plusieurs élèves sont pris de maux étranges qui créent d’inquiétantes lésions, puis la mort. Les équipes de secours arrivent, le plan Orsec est déclenché. Petit à petit l’hécatombe grandit, élèves et adultes meurent de façon de plus en plus terrifiante. Tout le monde est confiné au collège : pour combien de temps ? Certains pourront-ils survivre ?

Veille de vacances scolaires, au collège Rosa Parks, à Marseille. Plusieurs élèves sont pris de maux étranges qui créent d’inquiétantes lésions, puis la mort. Les équipes de secours arrivent, le plan Orsec est déclenché. Petit à petit l’hécatombe grandit, élèves et adultes meurent de façon de plus en plus terrifiante. Tout le monde est confiné au collège : pour combien de temps ? Certains pourront-ils survivre ?

Voilà un roman qu’on lit d’une traite et qui ne vous lâche pas. D’abord en raison du thème et de son traitement : la mort qui frappe, en masse, une collectivité d’ados, avec leurs espoirs (la danse, la musique), sans distinction entre les bons élèves, les absentéistes chroniques, les provocateurs, les amoureux… On songe, bien sûr, au Hussard sur le toit, au Journal de l’Année de la Peste à Londres de Defoe, voire à la Peste de Camus qui évoquent le même type de situation. Quelles réactions, à l’heure des téléphones portables et des réseaux sociaux, face à ce que l’on pressent comme inéluctable ? la volonté de protéger son petit frère, de ne pas le quitter, le souhait de retrouver et d’embrasser celle qu’on aime, même si elle est atteinte, la modification ou pas des relations avec les professeurs… Plus le temps passe et plus la peur croît, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, face à quelque chose que personne ne peut contrôler. A l’heure des attentats, des massacres de lycéens dans les écoles aux Etats-Unis, ce coronavirus apparait comme une métaphore d’un mal qui ronge notre société, dont la conséquence est que, à tout moment, quelque chose peut surgir qui fait que le regard sur soi-même et sur le monde s’en retrouve modifié, et qu’on regarde, avec inquiétude, les scènes anodines de la vie qui nous entoure.

L’écriture est précise et travaillée : entre phrases très courtes et phrases longues, entre répétitions des sujets et assemblages de trois verbes ou adjectifs, la langue sait être expressive. Par ailleurs, le récit à la troisième personne alterne avec des séquences de nature différente : notes du principal, échanges de SMS, conversations téléphoniques, chroniques radio, faisant entrer d’une certaine façon l’extérieur dans le huis-clos que constitue le collège. L’esthétique de la mort dans ce qu’elle a de plus horrible (descriptions des souffrances, des glaires, du sang, des cheveux qui tombent conduites avec un grand réalisme) s’y déploie en contraste évident avec un fond de gelée blanche d’un jour d’hiver, dans un décor familier.

Un roman noir, très noir, qui marquera profondément ses lecteurs, les surprendra sans doute et les incitera à échanger sur leurs réactions.